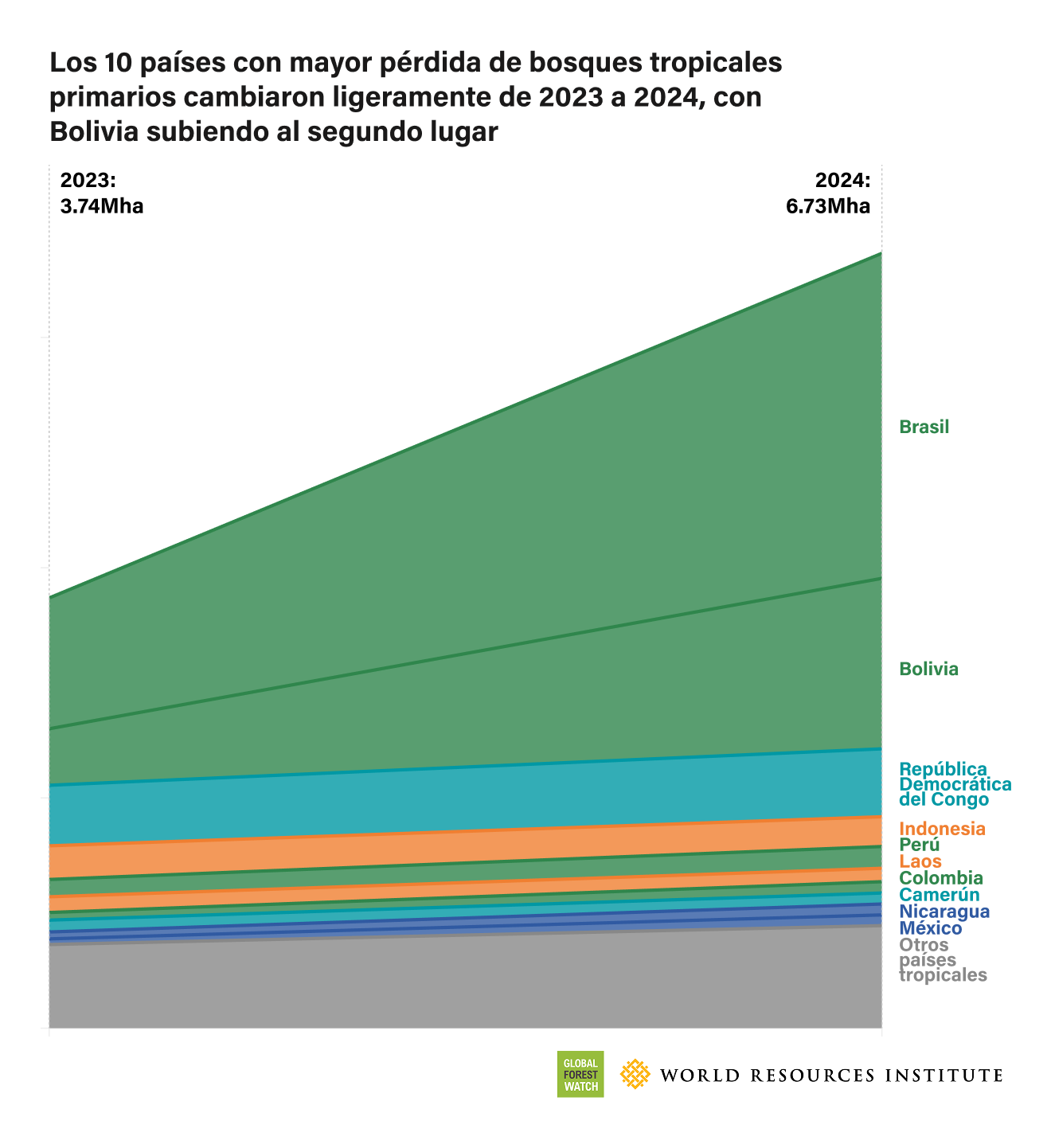

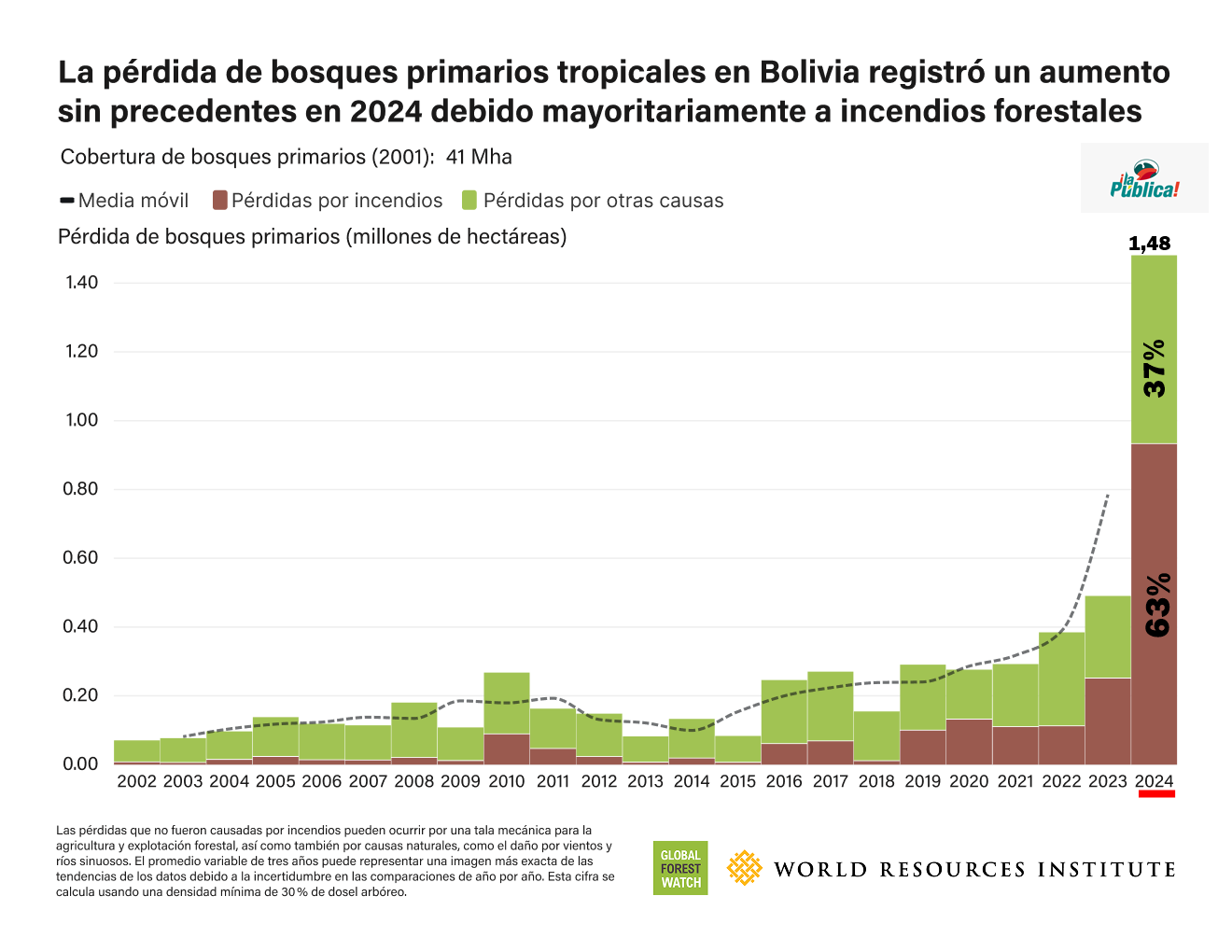

La pérdida de bosque primario de Bolivia se disparó en 2024 alcanzando a 1,48 millones de hectáreas, tres veces más que en 2023 cuando llegó a medio millón de hectáreas. Así, Bolivia se ubica como el segundo país con mayor deforestación en el mundo, después de Brasil y por encima del Congo.

Así lo hizo conocer hoy Global Forest Watch (GFW) en su informe anual de 2024, en cual resalta que “los incendios impulsaron una pérdida récord de bosques tropicales”. Bolivia contribuyó con el 20% de la merma global, 7% más que en 2023 (13%).

“Por primera vez desde que llevamos registros, Bolivia se clasificó en segundo lugar, solo detrás de Brasil, en la pérdida de bosques tropicales primarios, superando a la República Democrática del Congo a pesar de tener solo el 40% de su área forestal”, destaca el informe de GFW.

El país también registró un aumento del 130% en pérdidas no causadas por incendios.

Los datos de Global Forest Watch se centran principalmente en la pérdida en los trópicos, porque en esa zona se produce el 94% de la deforestación. La selva tropical es importante para la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y la regulación del clima local y regional.

Los incendios devastan los bosques

Los incendios duraron alrededor de cuatro meses el pasado año. La magnitud del problema llevó al Gobierno a declarar emergencia nacional el 7 de septiembre y desastre ambiental el 30 del mismo mes. Se decretó una pausa ambiental ecológica (Decreto Supremo N° 5225).

Un informe independiente elaborado por la Fundación Tierra estableció que hasta septiembre de 2024 se habían quemado más de 10 millones de hectáreas, el 58% eran zonas boscosas, principalmente de los departamentos de Santa Cruz y Beni; mientras, el 42% afectó a pastizales, llanuras y sabanas.

La cifra se consideró un récord histórico en la magnitud de los incendios, con más de 7 millones de hectáreas quemadas solo en el departamento de Santa Cruz. “Es algo que no tiene antecedentes ni equivalencia a nivel internacional”, dijo a La Pública Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra.

El informe de GFW, conocido hoy, señala que Bolivia experimentó un desmesurado aumento en la pérdida de bosques primarios, del total de 1,48 millones de hectáreas deforestadas, el 63% se debieron a incendios y el 37% a otros factores no causados por las quemas.

En 2023, la pérdida total fue de cerca de medio millón de hectáreas, el 49% se debió a los incendios.

“Los incendios, que arrasaron Bolivia en 2024, dejaron cicatrices profundas, no solo en la tierra sino en las personas que dependen de ella. El daño podría tardar siglos en revertirse. En todo el trópico, necesitamos sistemas de respuesta ante incendios más sólidos y un alejamiento de las políticas que fomentan la deforestación peligrosa, o este patrón de destrucción solo empeorará”, dijo Stasiek Czaplicki Cabezas, investigador boliviano responsable de los datos sobre Bolivia que registra GFW.

Los incendios despejan tierras para el agronegocio y la ganadería

Para la GFW, la mayoría de los incendios en los bosques tropicales de Bolivia se inician con el despeje de tierras para la agricultura a escala industrial, especialmente para la ganadería (responsable del 57% de la deforestación) y monocultivos como soja, caña de azúcar, maíz y sorgo.

El chaqueo es una herramienta tradicional de habilitación de la tierra para los cultivos, sin embargo, las condiciones cada vez más calientes y secas han convertido muchas de estas quemas en incendios fuera de control, lo que resulta en temporadas de incendios más largas y destructivas.

El país experimentó, en 2024, una de las peores sequías de los últimos 25 años, según datos del Gobierno. “Sin sistemas de advertencia temprana o recursos adecuados para combatir incendios, las comunidades rurales experimentaron lo peor de las llamas, mientras que los residentes urbanos sufrieron por causa del humo de los incendios forestales”, señala la GFW.

“La causa principal de los incendios es el avance de la frontera agropecuaria. (…) Por la crisis, el Gobierno no ha controlado y, al contrario, ha buscado acuerdos con el sector agroindustrial para aligerar la crisis económica”, dijo a La Pública Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), en una entrevista realizada sobre los problemas ambientales de Bolivia.

Comunidades indígenas, las más afectadas y con más acciones

Los incendios también vulneraron los derechos humanos, según Oscar Campanini, La pérdida de cultivos afectó la alimentación de los comunidades indígenas y locales, mientras que el humo deterioró la calidad del aire llegando incluso a ciudades alejadas de las zonas donde se situó el fuego.

Las comunidades indígenas de la Chiquitanía fueron las más afectadas con los incendios. En Monte Verde, municipio de Concepción, muchas familias perdieron sus chacos y viviendas, e incluso algunas tuvieron que ser evacuadas.

Ailín Vaca Diez, lideresa indígena chiquitana, aseguró que en la TCO Lomerío, ubicado en Santa Cruz, las acciones de prevención del fuego fueron efectivas debido al trabajo comunitario que realizaron el pasado año. Aunque pese a sus esfuerzos, los incendios provocados por las comunidades interculturales, las colonias menonitas y los grandes empresarios afectaron su territorio, pero lograron que no expandieran.

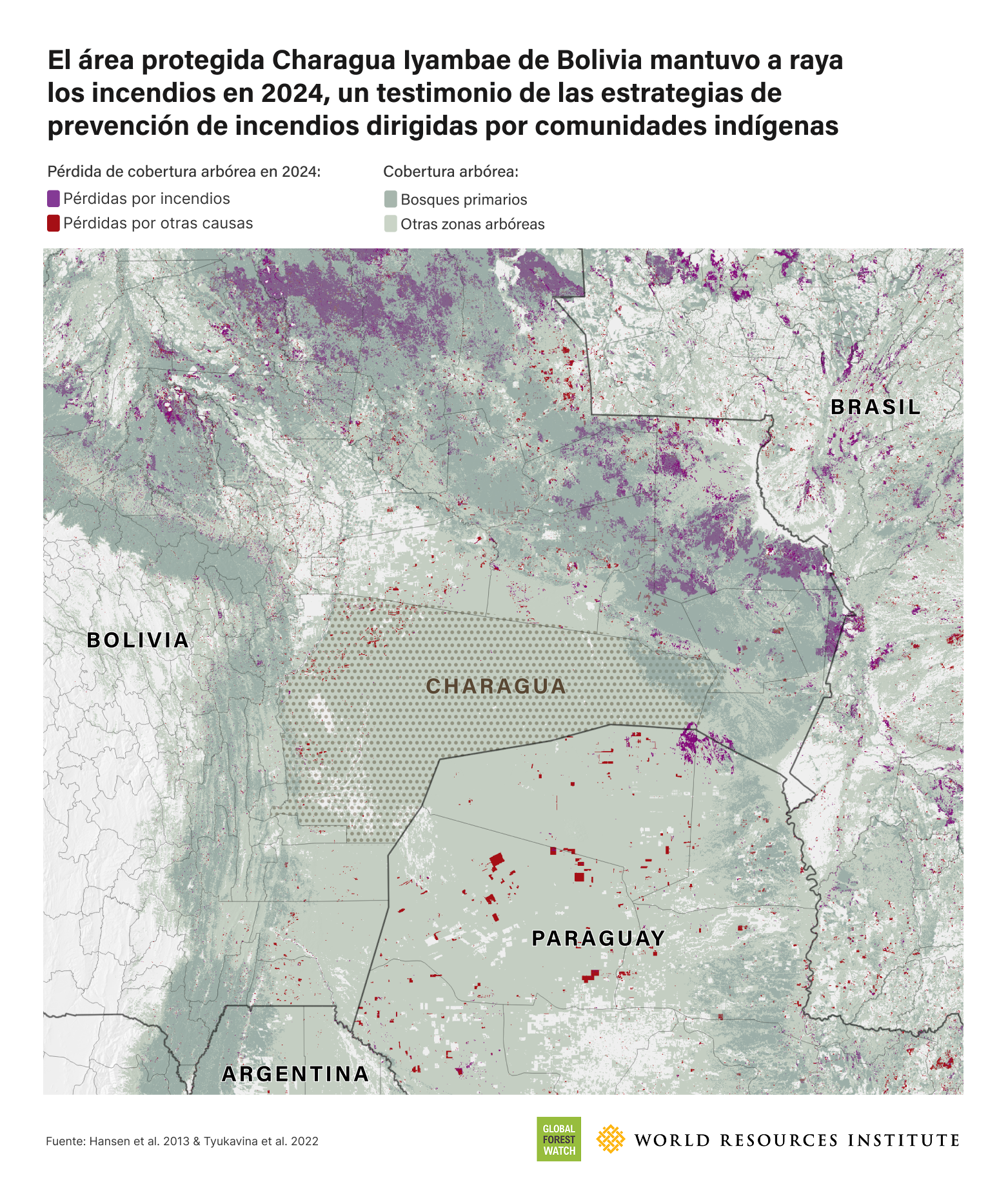

La GFW también destaca el logro del territorio indígena Charagua Iyambae, donde invirtieron en sistemas de alerta temprana y aplicaron de políticas de uso de la tierra que ayudaron a prevenir la propagación de incendios forestales por segundo año consecutivo.

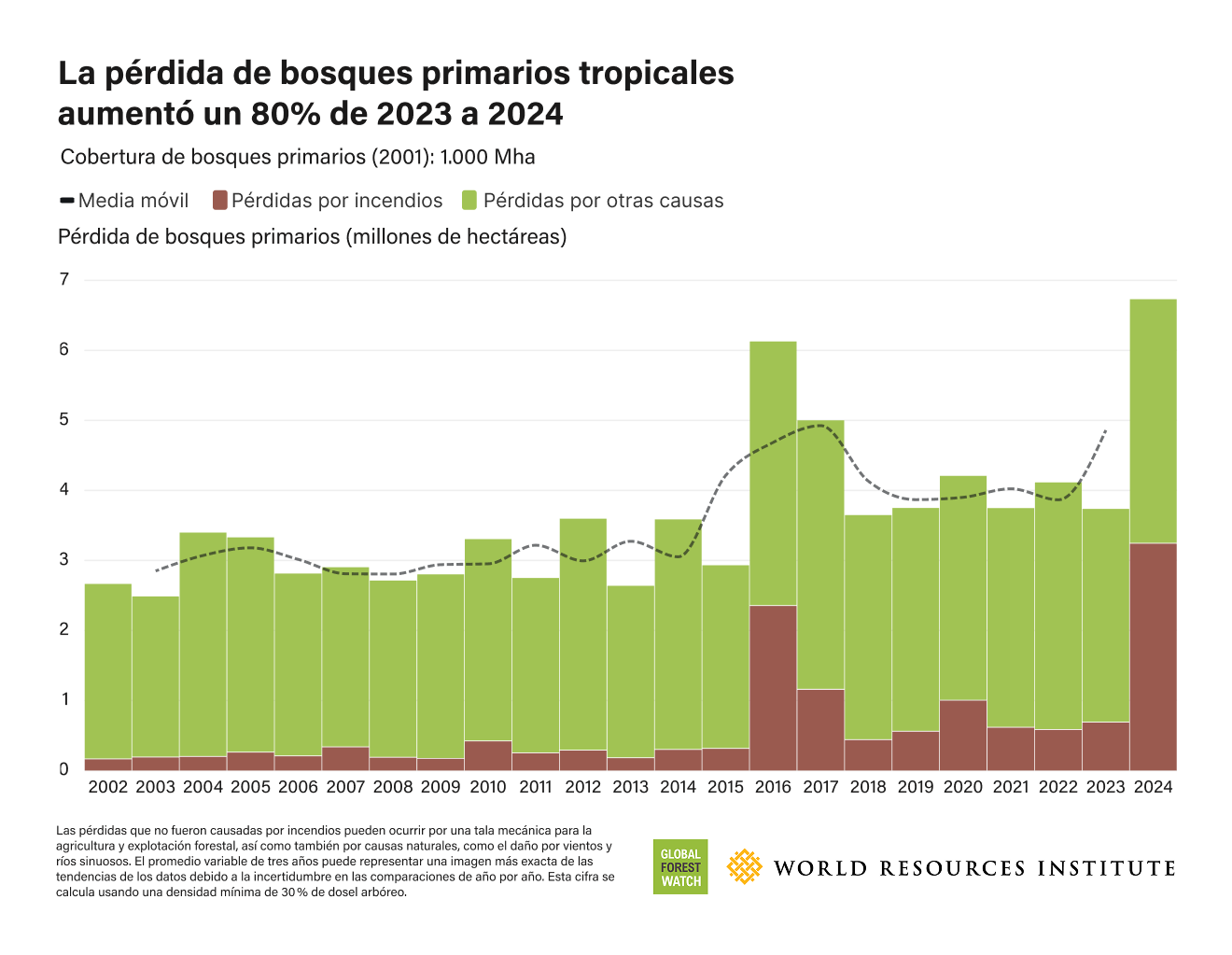

La pérdida global de bosques primarios aumentó un 80 %

Los datos de la GFW alertan sobre el problema. Los incendios quemaron cinco veces más bosques tropicales primarios en el 2024 que en el 2023. Si bien los incendios ocurren naturalmente en algunos ecosistemas, en los bosques tropicales son casi totalmente causados por humanos, y a menudo se inician a fin de despejar tierras para la agricultura y se propagan fuera de control en los bosques cercanos.

2024 fue el año más caluroso registrado, con condiciones cálidas y secas causadas en gran medida por el cambio climático y El Niño que condujo a incendios más grandes y más generalizados. América Latina fue particularmente azotada, revirtiendo la reducción de la pérdida de bosques primarios observada en Brasil y Colombia en 2023.

Si bien los bosques pueden recuperarse después de los incendios, los efectos combinados del cambio climático y la conversión de bosques a otros usos de la tierra, como la agricultura, pueden dificultar esta recuperación y aumentar el riesgo de futuros incendios.

La pérdida de bosques primarios no relacionada con incendios también aumentó un 14% entre 2023 y 2024, principalmente impulsada por la conversión de bosques para la agricultura.

En los últimos 24 años, la tala de bosques para actividades agrícolas permanentes ha sido la mayor causa de la pérdida de bosques tropicales primarios, pero en 2024 los incendios forestales se convirtieron en el factor más predominante, responsable de casi la mitad de la pérdida.

Tras más de cinco horas de la audiencia de acción ambiental directa, el Tribunal Agroambiental emitió una resolución de 12 medidas cautelares para proteger el jaguar (Panthera onca) y su hábitat entre las que figuran la pausa ecológica y la protección reforzada a siete defensores ambientales.

La resolución de los magistrados, que será notificada hasta el 30 abril, ordena pausa ecológica por quemas y chaqueos en todo el territorio nacional, crear un fondo a favor de la protección del jaguar, la protección a los defensores ambientales, pausa ecológica áreas protegidas prohibiendo cualquier actividad extractiva, la recategorización en el “libro rojo de vertebrados” del jaguar, control en aeropuertos para evitar el tráfico de partes y derivados de fauna silvestre en particular al jaguar.

Estas y otras acciones deben ser realizadas por diferentes entidades públicas como el Ministerio de Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo y la Autoridad de Bosques y Tierras.

La audiencia, que se desarrolló este 23 de abril en Sucre, fue instalada para atender la demanda de la diputada María René Álvarez, quien solicitó medidas cautelares de prevención y restauración del hábitat de jaguares, frenando la caza de este animal en el Área Natural de Manejo Integral (AMNI) San Matías.

En más de cuatro horas, la demandante, los codemandantes, las autoridades y los “amicus curiae” (amigos de la corte) hicieron el uso de la palabra para sustentar sus posiciones. La parte demandante manifestó que no existe ninguna medida efectiva que proteja al jaguar y debido al peligro en que se encuentra esta especie se requiere inmediata protección.

A su turno, los representantes del Viceministerio de Medio Ambiente aseguraron que la Panthera onca ya pasó de vulnerable a especie en peligro debido a los factores identificados que amenazan a la especie, es así como ya figura en el “Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia” que será publicado próximamente. Además, dijeron que están evaluando el Plan de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca) 2020-2025.

Mientras, el represente de la Vicepresidencia reiteró la posición contenida en el memorial que solicita la improcedencia de las medidas cautelares y pidió que se revisen las competencias ya que la decisión del Tribunal Agroambiental podría tener consecuencias jurídicas.

Finalmente, realizaron sus intervenciones los amicus curiae ofreciendo información sobre la problemática de la especie. Una de ellas fue la bióloga Ángela Núñez quien detalló que se han decomisado 760 colmillos de jaguar, lo que implica que se asesinaron más de 200 jaguares para extraerles los colmillos y llevarlos al continente asiático.

Contrariamente, a lo que aseguró el representante de la Aduana, quien manifestó que, entre el 2010 y 2025, “no existe salida de jaguar y sus derivados”.

Tras un receso que duró cerca de una hora, la sala plena del Tribunal Agroambiental, compuesta por Roxana Chávez, Rocío Vásquez, Richard Méndez y Víctor Hugo Claure, dictó las medidas cautelares que a continuación resumimos.

Las 12 medidas de la resolución

1. En el marco del Acuerdo de Escazú, se ordena a diversas instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Policía que, en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la notificación, disponer medidas para prevenir ataques, amenazas, intimidaciones contra defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y sus familias.

Siete personas recibirán protección reforzada, porque la defensa del tráfico de animales silvestres está vinculado a un contexto de organizaciones criminales transnacionales: María René Álvarez Camacho, diputada; Marcos Uzquiano, guardaparque; Juan Carlos Camacho Terceros, abogado de la demanda; Daniela Justiniano Núñez, activista ambiental cofundadora de Alas Chiquitanas; Rodrigo Herrera Sánchez, abogado y director de la Asociación Justicia Ambiental; Lisa Mirella Corti, periodista ambiental y representante del colectivo “El llanto del jaguar”; y Antonio Alberto Cajías Cueto, director de la Voz de la Naturaleza.

También pueden sumarse otros defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales que soliciten igual protección.

2. La Defensoría del Pueblo, en un plazo de 30 días hábiles a partir de la notificación, debe elaborar un plan de acción nacional de reconocimiento y protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y sus familias, con enfoque de género, intergeneracional, intercultural, interseccional y territorial.

3. Se ordena al Ministerio de Medio Ambiente, junto con gobiernos autónomos y entidades como el SERNAP, ABT y GAIOCS, elaborar e implementar planes de manejo participativo para mitigar los conflictos humanos – vida silvestre, en el plazo de seis meses, poniendo énfasis en el jaguar y con participación indígena.

4. Se exhorta al Tribunal Supremo de Justicia que todo proceso de extradición relativo a delitos contra la biodiversidad, con nexos a la delincuencia organizada transnacional, se tramiten con celeridad y prioridad.

5. El Ministerio de Medio Ambiente, en el plazo de seis meses, debe actualizar la categorización del jaguar en el “Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia” para que pase de “especie vulnerable” a “especie en peligro o en peligro crítico”.

6. Se exhorta a la Asamblea Legislativa crear, mediante ley, un fondo de conservación del jaguar con fondos de fuentes nacionales y de la cooperación.

7. Se ordena al Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con otras entidades, implementar de forma inmediata y coordinada una política de tolerancia cero de tráfico de la vida silvestre en todos los aeropuertos. Y que incorpore como requisito que el personal de control en aeropuertos sea capacitado en el reconocimiento de las partes del jaguar y otras especies protegidas.

8. Dispone que el Ministerio de Medio ambiente, en coordinación con gobiernos locales, en un plazo de seis meses, elabore el plan nacional para conservación del jaguar para 10 años (2025-2035) conforme a los corredores ecológicos identificados por la WCS y la WWF.

9. Disponer la pausa ecológica por quemas y chaqueos en todo el territorio nacional: a) se ratifica la suspensión inmediata de todas las autorizaciones de quemas emitidas por la ABT, b) se ratifica la prohibición de emisión de nuevas autorizaciones de quemas por parte de la ABT y c) la medida es de aplicación directa e inmediata. Esta medida estará vigente hasta una evaluación técnica de las autoridades con supervisión del Tribunal Agroambiental.

10. Disponer la pausa ecológica para las actividades antrópicas y extractivistas en las áreas protegidas, con incidencia en el corredor biológico de conservación del jaguar.

11. Dispone que el Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con otras instituciones y en un plazo de 120 días, elabore una guía de actuación interinstitucional para el acceso y análisis de evidencia biológica decomisada, presentando informes de avance bimensuales al Tribunal Agroambiental.

12. Dispone que el Ministerio de Educación inicie un proceso de actualización y refuerzo de los contenidos educativos en todos los subsistemas pertinentes en estas áreas: 1) conservación de la biodiversidad 2) cambio climático 3) Contaminación. Este plan debe estar listo en 90 días.

Fotos: Tribunal Agroambiental

Millones de hectáreas de bosques fueron arrasadas por los incendios y la deforestación, los ríos sufrieron contaminación por mercurio debido a la minería ilegal, miles de familias enfrentaron los impactos del clima extremo y más de mil defensores ambientales vieron vulnerados sus derechos. Estos fueron los principales problemas ambientales que afectaron a Bolivia en 2024 y también son los retos que tiene el país para 2025, un año en el que la atención está enfocada en la crisis económica y las elecciones generales.

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, los incendios fueron la mayor preocupación ambiental del año pasado, con más de 12 millones de hectáreas quemadas, cerca del 60% correspondían a bosques. La minería ilegal del oro se ubicó como el segundo problema.

Para evitar que esta “catástrofe” se repita, señalan que es fundamental abordar el problema de manera integral. Los incendios están estrechamente ligados a los desmontes ilegales que expanden la frontera agropecuaria, mientras que la deforestación agrava los fenómenos climáticos como la sequía, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la provisión de agua.

Esta cadena de problemas ha impactado a los indígenas de tierras bajas. “En todos los territorios nos afecta la deforestación a gran escala de las comunidades interculturales y la agropecuaria, el extractivismo tanto en la Amazonía como en el Chaco y el Oriente (…). Por ejemplo, hay hermanas que tenían emprendimientos en Monte Verde y en la Amazonía, en Riberalta, que se han quemado. En la Chiquitanía no hemos tenido una buena producción por la sequía”, lamenta Ailín Vaca Diez, lideresa indígena chiquitana.

Hay coincidencia en que las autoridades competentes tienen poca capacidad para efectuar su trabajo y hacer cumplir las normas ambientales que rigen en el país para los diferentes sectores que provocaron daños ambientales en 2024.

La sociedad civil identifica al menos seis acciones para la agenda ambiental de 2025 en la que debe trabajar el Gobierno y la Asamblea Legislativa.

Desastre nacional por los incendios

- Incendio en una de las comunidades de San Ignacio de Velasco, en septiembre de 2024. Foto: GADSC

Los incendios duraron alrededor de cuatro meses, en la Chiquitanía cubrieron el cielo de humo y afectando la visibilidad y la salud de las personas. Según la Fundación Tierra, hasta septiembre de 2024 se quemaron más de 10 millones de hectáreas, el 59% eran zonas boscosas.

El 2024 marcó un récord histórico en la magnitud de los incendios, con más de 7 millones de hectáreas quemadas solo en el departamento de Santa Cruz. “Es algo que no tiene antecedentes ni equivalencia a nivel internacional”, remarca Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra.

La magnitud del problema llevó al Gobierno a declarar emergencia nacional el 7 de septiembre y desastre ambiental el 30 del mismo mes. Incluso decretó una pausa ambiental ecológica (Decreto Supremo N° 5225). Ninguna de estas medidas logró frenar los incendios.

La senadora Cecilia Requena, presidenta de la Comisión de Tierra y Territorio, califica de “brutal” la quema de los bosques. “Es otro hito histórico nefasto y ecocida en nuestro país, (…) que destruye ecosistemas llenos de biodiversidad que son parte importante del ciclo de agua y de otros equilibrios ecológicos indispensables para la economía”, explica.

Los incendios también vulneraron los derechos humanos, agrega Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib). La pérdida de cultivos afectó la alimentación de los comunidades indígenas y locales, mientras que el humo deterioró la calidad del aire llegando incluso a ciudades alejadas de las zonas donde se situó el fuego.

“La causa principal de los incendios es el avance de la frontera agropecuaria. (…) Por la crisis, el Gobierno no ha controlado y, al contrario, ha buscado acuerdos con el sector agroindustrial para aligerar la crisis económica”, argumenta Campanini.

Las comunidades indígenas de la Chiquitanía fueron las más afectadas. En Monte Verde, municipio de Concepción, muchas familias perdieron sus chacos y viviendas, e incluso algunas tuvieron que ser evacuadas.

Vaca Diez lamenta que, mientras los pueblos indígenas luchan por sobrevivir en la pobreza, los grandes empresarios sigan con sus actividades extractivas sin enfrentar sanciones severas. “Las multas son insuficientes para los grandes empresarios, por eso siguen desmontando y quemando”, reclama.

Según la lideresa, las políticas gubernamentales benefician a los grandes empresarios, mientras que la mayoría de las comunidades indígenas enfrentan dificultades como la falta de ingresos económicos, de agua potable, electricidad, transporte y servicios de salud. “Nosotros cuidamos el oxígeno, la vida, pero no se nos valora”, dice.

En la TCO Lomerío, ubicado en Santa Cruz, las acciones de prevención del fuego fueron efectivas debido al trabajo comunitario que realizaron el pasado año, dice la lideresa, pero pese a sus esfuerzos, los incendios provocados por las comunidades interculturales, las colonias menonitas y los grandes empresarios afectaron su territorio.

Minería ilegal del oro, un problema creciente

Se consolidó como el segundo problema ambiental de 2024 debido a su impacto en la cuenca amazónica de Bolivia, especialmente en “áreas prioritarias para la conservación”, destaca Juan Orgaz, coordinador de Incidencia del Movimiento Pro Pacha.

La senadora Requena advierte que la minería ilegal, mal llamada “cooperativista”, ha causado daños irreparables al alterar los ecosistemas y la calidad del agua. Esta actividad contamina los ríos con mercurio, afectando a comunidades indígenas cuya base alimentaria son los peces.

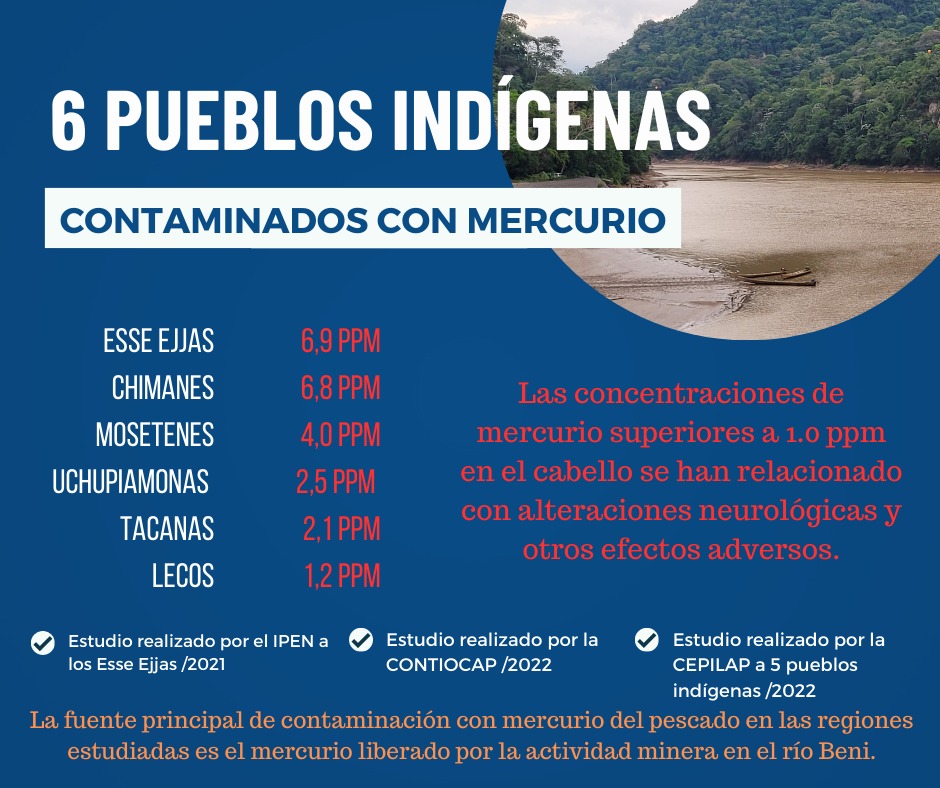

Estudios privados realizados en el último quinquenio revelan que los indígenas de seis naciones de La Paz y Beni presentan concentraciones de mercurio dañinas para su salud.

En 2024, la ilegalidad de la minería se profundizó, agudizando la vulneración a los derechos humanos. “La minería del oro (ejerce) presión sobre las comunidades (…) y está asociado a la trata y tráfico, la violencia y, muy probablemente, con el narcotráfico”, puntualiza el Director del Cedib.

Eventos climáticos extremos

Cultivos de cebada afectados por la sequía en el altiplano. Foto: CIPCA

Sequía. Las sequías e inundaciones golpearon varias regiones del país en 2024, con especial intensidad en la Amazonía. También se registraron eventos climáticos extremos, como granizadas en el sur del país, señala el coordinador de Pro Pacha.

Según el Viceministerio de Defensa Civil, la sequía afectó a más de 490 mil familias. Beni, Pando y Santa Cruz declararon desastre departamental, al igual que 155 municipios.

El estiaje impactó incluso en zonas tradicionalmente húmedas, como Santa Cruz. “La falta de agua ha afectado a los bosques amazónicos, conocidos por su característico ciclo de lluvias, y ha generado la pérdida de lagos importantes como el Poopó y la laguna Cáceres”, explica Requena.

El déficit hídrico preocupa a Cristian Flores, técnico de Incidencia Política de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), por su impacto en la producción de alimentos.

Varias comunidades indígenas y campesinas perdieron sus cultivos por las sequías. “La sequía nos ha pegado bien duro”, afirma Vaca Diez.

Recuerda que, hasta hace una década, entre diciembre y enero, el agua “ya corría” por las quebradas de su territorio. Ahora enfrentan una escasez aguda. Su TCO busca alternativas como la cosecha de agua para garantizar el consumo y la producción agrícola y ganadera, pero requieren apoyo del Gobierno.

Lluvias. También provocaron la pérdida de cultivos debido a las inundaciones. La temporada de lluvias, iniciada en diciembre de 2024, dejó hasta enero 76.200 familias afectadas o damnificadas en ocho departamentos y provocó la muerte de 19 personas, según el Viceministro de Defensa Civil. Hasta ese momento, 14 municipios habían declarado desastre debido a riadas e inundaciones.

Pérdida de glaciares. Los glaciares tropicales y subtropicales están disminuyendo debido al aumento de la temperatura global y la contaminación local provocada por la ceniza de los incendios y el carbono negro de los vehículos. Esto afecta los nevados como el Huayna Potosí y el Illimani, entre otros de la región, reduciendo la disponibilidad de agua dulce en la temporada seca y poniendo en riesgo el abastecimiento, advierte Requena.

En los últimos 20 años, los glaciares han perdido cerca del 50% de su superficie. Un estudio de 2023, realizado por el glaciólogo Edson Ramírez, investigador de la UMSA, determinó que en los nevados de la Cordillera Real “por mes se está perdiendo algo más de un metro de espesor de hielo”. En los últimos 20 años los glaciares han perdido cerca del 50% de su superficie.

El glaciar Illimani ha perdido cerca del 50% de su superficie. Los habitantes de Palca dicen que su manto blanco llegaba hasta el pie del nevado. Foto: Miriam Jemio

Poca acción frente a la crisis climática

El avance en políticas climáticas ha sido escaso. La actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) no ha tenido progresos significativos y así los reconoce la propia APMT, según Flores.

Las NDC establecen los compromisos de cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París y Bolivia tenía hasta el 10 de febrero para presentar su segunda actualización. La primera actualización fue en 2022.

El técnico de la PBFCC observa “poco avance” en el Ejecutivo sobre el tema de cambio climático y señala que en el Legislativo tampoco hubo avances, pese a las “buenas intenciones” de algunos asambleístas de aprobar una ley de emergencia climática impulsada por la sociedad civil.

“La normativa propuesta (al Legislativo) no se ha podido aprobar desde el año pasado (2023) y otras ni siquiera han sido tratadas en 2024”, lamenta.

En criterio de Flores, el 2024 fue desfavorable para la acción climática debido a la Sentencia Constitucional 040 y el Decreto Supremo 5264, que facilitaron la apertura del mercado de carbono en el país.

“(2024) ha sido muy complejo para el tema de cambio climático, porque al final toda la normativa ha sido más a favor de los mercados de carbono, en vez de la prevención, la adaptación, mitigación o cualquier otro tipo de acción que haga frente a la crisis climática”, concluye el técnico de la PBFCC.

Los desmontes

Deforestación en el norte integrado en Santa Cruz. Foto: Saúl Cuellar/FAN

Para el investigador Gonzalo Colque, uno de los principales problemas ambientales de 2024 es la expansión de desmontes en áreas protegidas. “Eso ha crecido demasiado en los últimos años y está detrás de lo sucedido con los incendios forestales de 2024 (…) El desmonte a gran escala con maquinaria está destruyendo miles y miles de hectáreas de bosques”, advierte.

Según Global Forest Watch, Bolivia fue el tercer país del mundo con mayor pérdida de bosques primarios tropicales en 2023, solo detrás de Brasil y el Congo.

En total, se perdieron 696 mil hectáreas, de las cuales 490 mil eran bosques primarios. Una cifra mayor en comparación con 2022.

Colque señala que otro problema ambiental es el aumento de las autorizaciones de desmonte otorgadas por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), e incluso conceden permisos a personas sin derecho propietario sobre la tierra.

Agresión a defensores ambientales

La vulneración de los derechos de los defensores ambientales se elevó. El Observatorio del Acuerdo de Escazú Bolivia, liderado por Lidema, registró 1.103 transgresiones a sus derechos en 2024.

Campanini y Orgaz coinciden en que el caso del área protegida Tariquía es emblemático. En octubre pasado, la estatal YPFB demandó penalmente a 29 comunarios porque impidieron el ingreso a los trabajadores de YPFB y Petrobras a la zona donde se realizará la exploración en el pozo Oso Domo X3.

“Se ha dado un paso muy preocupante, en términos de derechos humanos y de defensores ambientales, al judicializar casi a 30 defensores por oponerse (…) a la extracción de hidrocarburos en defensa de su territorio y el agua que es fundamental para Tariquía, una reserva de nacional de fauna y flora”, explica Campanini.

Uno de los casos más conocidos es el del guardaparque Marco Uzquiano. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) no le renovó el contrato para esta gestión y le inició un proceso administrativo por denunciar la actividad minera ilegal en áreas protegidas.

En 2023, un minero incluso lo demandó a él y a su colega Raúl Santa Cruz. Ambos tuvieron que defenderse sin apoyo institucional, a pesar de que actuaban en el ejercicio de sus funciones. El juicio no prosperó, ambos fueron sobreseídos.

Uzquiano logró recuperar su trabajo luego de que la justicia ordenara su restitución, tras un Amparo Constitucional presentado por él y el Defensor del Pueblo. Sin embargo, otros guardaparques han denunciado despidos por razones similares.

“Es fundamental considerar esta problemática, ya que el ataque a los defensores también es un ataque a la causa ambiental y, sobre todo, a los ecosistemas que ellos custodian”, subraya Juan Orgaz.

El Acuerdo de Escazú establece que los Estados deben garantizar la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Esto incluye reconocer su labor, proteger sus derechos, y crear entornos seguros para que puedan actuar sin amenazas.

Bolivia ratificó el Acuerdo con la Ley N° 1182, en 2019.

Marco Uzquiano durante una jornada laboral junto a sus colegas guardaparques de la Reserva de la Bioesfera y Estación Biológica del Beni. Foto: M. Uzquiano

Litio y la flexibilización de la normativa ambiental

Un problema transversal y cada vez más intenso es la flexibilización de la normativa ambiental. Se aplica en el sector de hidrocarburos, la agroindustria, el minero y ahora en el tema del litio, alerta Campanini.

Cualquier actividad y/o proyectos necesita una licencia ambiental contemplada en la Ley 1333, pero los decretos supremos 3549 (2018) y 3856 (2019) minimizaron los requisitos de categorización para obtenerla. La categoría 1 exige una evaluación de impactos ambientales por ser la de mayor impacto y la categoría 4, la de menor impacto, requiere solo una declaración jurada.

El Cedib ha denunciado que con una declaración jurada “se puede obtener la licencia ambiental en todas las actividades y sectores, incluidos el hidrocarburífero y el minero que implican un alto impacto ambiental para la zona en la operan”, sobre todo cuando se trata de áreas protegidas o territorios indígenas.

Respecto al litio, Campanini está preocupado porque hay perforaciones de pozos para salmuera, vinculadas a la construcción de las plantas de carbonato de litio, con categoría 2 e incluso algunas con categoría 3, cuando pueden tener un impacto mucho mayor en términos ambientales.

El debate sobre la extracción y explotación del litio ha vuelo a estar en auge, principalmente porque no se ha realizado la consulta previa e informada a las comunidades indígenas y por el estrés hídrico que generará en el tiempo esa actividad por el alto consumo de agua que requiere.

Instalacaciones de YLB en Uyuni. Foto: YLB

Retos ambientales en un año electoral

El 17 de agosto se realizarán las elecciones generales en el país. En marzo, se conocerán a los candidatos presidenciales y la sociedad civil busca incidir en el debate y conocer sus propuestas ambientales. Hasta ahora solo mostraron planteamientos económicos.

“No perdamos la memoria. En 2019 fue el gran incendio en la Chiquitanía y vinieron las campañas políticas. Es mucha coincidencia. En 2024, (…) se nos ha quemado el 60% de Monte Verde, el Parque Noel Kempff Mercado, el Valle de Tucabaca, el ANMI San Matías, justamente las reservas y eso apunta a nuevos asentamientos. (…) El Gobierno va decir allá tenemos tierra, no están ocupando los indígenas”, señala Vaca Diez.

Justamente, el principal desafío es prevenir los incendios que empiezan hacia mediados de junio. “Tenemos muy poco tiempo. Necesitamos desde una nueva ley de lucha contra el fuego hasta una mayor fiscalización de las labores preventivas y de autorizaciones de desmontes para que no se repita el desastre del año pasado”, dice Colque.

Sobre el tema, la senadora Requena enfatiza en la importancia el encarar el post incendio: restaurar el ecosistema y garantizar la restitución de los indígenas a sus territorios.

En la comunidad Nueva Generación, en Riberalta, el fuego arrasó con las viviendas de los indígenas. Foto: Remy Gómez/RRSS

En la Asamblea Legislativa sigue pendiente la abrogación de las “leyes incendiarias”. En septiembre pasado, el Senado aprobó la abrogación de las leyes 1171 (uso y manejo racional de quemas) y 373 (apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques), pero la medida se estancó en Diputados.

Juan Orgaz espera que este año se abroguen esas leyes y se apruebe normativa para sancionar las quemas descontroladas y enfrentar la crisis climática.

La sociedad civil coincide en que la situación de los bosques está estrechamente ligado al agua y a la producción agrícola, por eso es clave que el Gobierno encare el problema de manera integral. Las sequías e inundaciones están relacionadas con la deforestación y el uso de los recursos hídricos.

El impacto ambiental no solo proviene de incendios y desmontes, sino también de la minería y los hidrocarburos. Es necesario una nueva política económica sostenible basada en el aprovechamiento responsable del bosque, señala el coordinador de Pro Pacha.

En tanto, Cristian Flores considera que el cambio climático debe abordarse con un enfoque integral, priorizando el resguardo de los territorios indígenas y las áreas protegidas.

“Debemos conservar las zonas que regulan el agua y la temperatura”, afirma. En ese contexto y ante la cumbre global del clima (COP30) que se realizará en noviembre, es clave que el Gobierno actualice los NDC y aborde la adaptación y el financiamiento.

Además de la contienda electoral, la crisis económica podría marginar más la agenda ambiental. “A nombre de resolver las dificultades económicas, el Gobierno va postergando o incluso desechando los cuidados ambientales (…). La propia población, por mejorar su situación económica, pondrá menos atención a la problemática ambiental”, advierte Campanini.

La agenda de la sociedad civil

Desde los incendios de 2019, las organizaciones sociedad civil y la población han asumido un rol clave en temas ambientales, combinando incidencia, presión social e investigación. Para 2025, su agenda incluye eventos para conocer las propuestas de los candidatos presidenciales.

La Fundación Tierra elaborará un informe sobre tierras ilegalmente desmontadas, incluyendo la Reserva Forestal El Chore, afectada por un decreto de 2024 que habilitó más de 200.000 hectáreas para distribuirlas.

“Hay muchos de estos casos que implican a muchas autoridades que autorizan desmontes infringiendo decretos, leyes y la Constitución Política del Estado”, explica Colque.

Por su parte, el Cedib seguirá investigando actividades extractivas y su impacto en los derechos humanos, especialmente en la Amazonía, además de fortalecer a los defensores ambientales.

“El caso del litio también será uno de los temas centrales en términos de investigación, análisis y difusión”, adelanta Campanini.

Los jóvenes del Movimiento Pro Pacha priorizarán la formación de emprendedores sostenibles y negociadores climáticos, sin dejar de lado la formación de nuevo líderes, la educación ambiental y la alfabetización climática.

“Está en proyecto una escuela de negociadores jóvenes para que accedan a espacios de decisión a nivel nacional e internacional, promoviendo un cambio generacional de representantes en las COP. El que la COP30 sea en Brasil (…) es un momento crucial para la región y la juventud boliviana”, explica Orgaz.

También en la agenda internacional de la PBFCC está el promover una mayor participación e incidencia de sociedad civil en los espacios de toma de decisión de la COP30.

A nivel nacional, proseguirán con la elaboración de propuestas de normas desde los territorios para generar alternativas como la agroecología y el agroturismo. “Necesitamos un enfoque integral de la preservación de los territorios para no depender solo de las grandes industrias y los bonos de carbono, muy latente desde el año pasado”, dice el técnico de Incidencia Política de la PBFCC.

Van a impulsar y apoyar cuatro propuestas de ley: de emergencia climática, del agua, contra incendios y la Amazonía. La primera tiene más avance con apoyo del Senado.

Las lideresas indígenas participan en la elaboración de la propuesta de ley del agua que impulsa la PBFCC. Foto: Miriam Jemio

En la Asamblea Plurinacional, la senadora Requena priorizará la aprobación del Proyecto de Ley 240 “Por los Bosques y otros sistemas de vida”, frenada en octubre por intereses sectoriales.

El objetivo de la PL 240 es “establecer medidas para prevenir, controlar y reducir, hasta eliminar, los desmontes ilegales, quemas ilegales e incendios de forma progresiva, con la finalidad de detener la deforestación…”, además de establecer incentivos y políticas para una economía sostenible, explica la legisladora.

Desde la presidencia de la Comisión de Tierra y Territorio se impulsarán leyes sobre bioinsumos, bolsas plásticas y el cumplimiento del Convenio de Minamata para minimizar el mal uso del mercurio en la minería. Requena promoverá también la electromovilidad para reducir la dependencia de los hidrocarburos y la deforestación provocada por biocombustibles.

En la Tierra Comunitaria de Origen de Lomerío se fomentará la capacitación en liderazgo y derechos humanos para que más mujeres indígenas ocupen cargos de liderazgo en espacios de toma de decisiones, así como en la formación de monitoras socioambientales.

Vaca Diez subraya la importancia de conocer las leyes para ejercer sus derechos y no estar en desventaja frente a las amenazas externas como la actividad minera.

Por otra parte, para evitar migración y deforestación, las comunidades indígenas impulsan proyectos sostenibles con recursos no maderables y buscan desarrollar el turismo comunitario, esperan que este año el Gobierno apruebe sus proyectos productivos y que adopte como políticas públicas las iniciativas indígenas.

El Gobierno implementa planes y proyectos que atender algunos de los problemas ambientales que se enfrenta en el país, aunque centrado en la atención a los daños y no así en la prevención. Un ejemplo de esto es que invirtió 70 millones de bolivianos para combatir los incendios hasta octubre de 2024.

También está el Plan Plurinacional de Respuesta a la Sequía destinado a la provisión de agua para consumo humano y animal, y riego. El Seguro Agrario, va en la misma línea, otorga una indemnización a las familias que pierden sus cultivos por sequías, heladas, granizadas e inundaciones.

Solo el programa MI Riego invierte en la tecnificación del riego con el objetivo de aumentar la producción y la productividad agrícola.

El Presupuesto General del Estado de Bolivia para el 2025 prevé destinar el 0,04% de la inversión pública a la conservación ambiental, un monto ínfimo en comparación a los 20% asignado para el sector de los hidrocarburos, minería y agropecuaria.

A lo largo de este año se sabrá si será posible superar los retos ambientales de 2025 con ese presupuesto y los proyectos gubernamentales en curso, sobre todo porque es un año electoral y el país atraviesa por una crisis económica.

Con una ceremonia aymara, el Gobierno dio inicio a los actos de celebración por los 16 años del Estado Plurinacional de Bolivia. Al finalizar el evento, el presidente Luis Arce pronunció un discurso en el que reiteró su propuesta de un “pacto social" de cinco puntos para este 2025, que incluye acciones frente a la crisis climática, aunque sin especificar las medidas que implementará el Gobierno.

El presidente Arce destacó que este 2025 será “desafiante en todo orden” debido a que es un año electoral. Alertó que están en peligro tanto el Estado Plurinacional como el "Proceso de cambio” y subrayó que es necesario “enfrentar los problemas” que se avecinan. En este contexto, afirmó que el “acuerdo social” debe abordar temas clave como la justicia, la economía, la política, la defensa de la democracia y el medio ambiente.

“No quiero ahondar en la delicada situación mundial, regional y nacional en la materia, por todos conocida. Solo basta con constatar que año a año padecemos desastres naturales, como incendios, inundaciones, sequías y otros, producto de la crisis climática. Este año debemos estar preparados todos para enfrentar los desastres naturales en mejores condiciones y con mejores resultados”, puntualizó respecto al quinto punto de su propuesta.

En 2024, los incendios devastaron más 10.000 hectáreas en el país, principalmente en la Chiquitanía, mientras la sequía y las inundaciones han provocado la pérdida de cultivos y cientos de familias resultaron afectadas.

En relación a los posibles conflictos que podrían surgir durante este clima electoralizado, Arce señaló que, para evitar que se ponga en riesgo la democracia, la economía y la tranquilidad de los bolivianos, se debe contar con un pacto social, su propuesta tiene cinco líneas generales:

- Justicia: “Necesitamos, en los próximos meses, acordar la ruta para completar la elección de magistrados de los cinco departamentos pendientes, avanzar en las mejoras requeridas en el sistema judicial y cumplir con lo que manda la Constitución, tarea que está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral”.

- Económica: “Debemos avanzar, acelerar y consolidar la industrialización con sustitución de importaciones, especialmente de nuestros recursos naturales. Un gobierno pasa, pero quedará el beneficio para nuestro país y la población. Específicamente sobre el litio, necesitamos actuar responsablemente y aprobar los dos contratos que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional, evitando bloqueos y sabotajes”.

“El gobierno no tiene nada que ocultar; los dos contratos están en la Asamblea Legislativa Plurinacional y está en sus manos bloquear el desarrollo de Bolivia o viabilizar la generación de ingresos para el beneficio del pueblo boliviano. No podemos retrasar más la oportunidad histórica de insertarnos en el mercado mundial con este recurso, en sus distintas etapas de explotación hasta la industrialización”.

“En cuanto al incremento de precios de algunos productos de consumo masivo, es importante puntualizar que la presión inflacionaria se concentra en los precios de productos importados y algunos de producción nacional, donde se ha evidenciado agio, ocultamiento y especulación que dañan la economía popular”. (…) “…ha elaborado normas legales que no buscan castigar al buen empresario ni a los hermanos gremiales, sino, por el contrario, utilizar esta norma contra aquellos que cometan el delito de agio y especulación…”.

- Política: “Este año será particularmente complejo, ya que, junto con el festejo del Bicentenario, podrá profundizarse la polarización debido a la agenda política electoral. Por ello, necesitamos pensar responsablemente en nuestro país, resguardar las condiciones materiales y el ambiente político, para que el próximo gobierno que asuma lo haga en las mejores condiciones posibles. Las que nos tocó enfrentar a finales de 2020, cuando la gestión tuvo que lidiar con un bloqueo económico por parte de la Asamblea Legislativa, que paralizó más de 1600 millones de dólares de financiamiento externo, saboteando no solo al gobierno, sino también a la economía de las familias bolivianas” (…). “Si queremos políticas de Estado y planes de largo aliento, deben estar más allá de los intereses circunstanciales o transitorios de un dirigente, partido o movimiento”.

- Resguardo de la democracia: “Nosotros hemos asumido el poder por el voto popular y, por lo mismo, no nos hemos separado ni un milímetro de la Constitución Política del Estado. Por eso, uno de los aspectos clave del pacto social es el compromiso de todos los actores de velar por unas elecciones generales limpias y transparentes, y mantener el sistema democrático a toda costa”.

- Medio ambiente: “Otro tema extremadamente sensible que debemos atender como país, y que no debe convertirse en un campo de debate político partidario de mala fe, es el medio ambiente. No quiero ahondar en la delicada situación mundial, regional y nacional en la materia, por todos conocida. Solo basta con constatar que año tras año padecemos desastres naturales, como incendios, inundaciones, sequías y otros, producto de la crisis climática. Este año debemos estar preparados todos para enfrentar estos desastres naturales en mejores condiciones y con mejores resultados”.

“Se equivoca quien cree que puede ganar algo con un desastre, con la tragedia humana y ambiental. Si calcula que las consecuencias de dicho desastre tienen un costo para el gobierno, todos sufrimos esos daños, que en algunos casos son irreversibles. Es por las hijas e hijos, las nietas y nietos de todos nosotros, que debemos legar una Bolivia cuidada y en verdadera armonía con la Madre Tierra”.

En las últimas décadas, la incidencia del dengue ha aumentado de forma considerable como consecuencia del cambio climático, el crecimiento urbano incontrolado, el transporte, los viajes, y la falta de instrumentos sostenibles para la lucha contra el mosquito, así como su aplicación insuficiente.

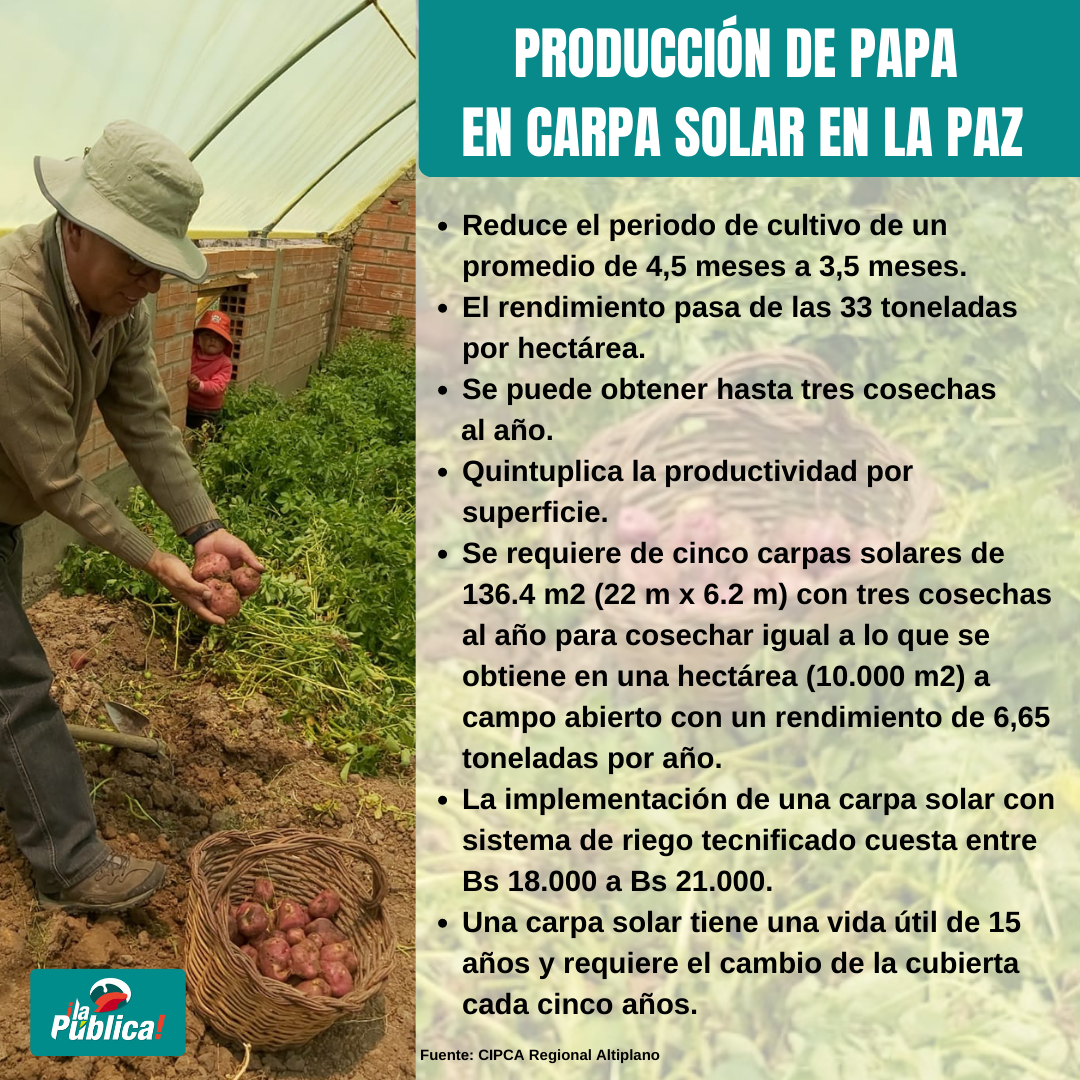

Los cultivos de la aromática quillquiña perecieron en la última helada que afectó a la comunidad Cuno Cuno en junio. Lo mismo paso con la lechuga, vainitas, perejil y acelga que crecían en las carpas solares de la familia de agricultores Quispe Álvarez.

Cuno Cuno es una de las 36 comunidades del municipio de Calamarca, población ubicada a 56 kilómetros de la sede de gobierno, impactada por las heladas y las sequías situación que motivó a Germán Quispe a probar nuevas técnicas para producir papa con mayor rendimiento.

Su curiosidad de saber cómo sería la producción de papa en un ambiente atemperado, lo cual no es usual, lo llevó a experimentar con la variedad huaycha, que tiene alta demanda en las ciudades de La Paz y El Alto. El resultado: papas producidas en menor tiempo y con menos riego.

“Usamos riego por inundación y hemos tenido buenos resultados: papas de buen tamaño, peso y buen sabor”, afirma Germán Quispe. Las ha consumido con su familia y siente que esas papas eran más dulces y arenosas.

Para él la única diferencia importantes es que produjeron esa papa en menor tiempo. En tres meses y medio ya pudo cosecharla, mientras que en campo abierto tiene que esperar un mes más.

El rendimiento por surco fue de más de un quintal de papa. Eso en época de sequía es una alternativa para la familia, la comunidad y otras asociaciones, que podrían implementar a gran escala en los siguientes años, resalta Quispe.

“Les ha resultado bastante bien. Una de las carpas, por ejemplo, hemos hecho cálculos, ha producido casi 30 toneladas por hectárea. Han ingeniado una serie de manejos de la carpa, por ejemplo, para que no haya mucho calor han abierto las ventanas y las puertas regularmente. Así evitaron que crezca el follaje”, cuenta Fredy Villagómez, director de CIPCA Altiplano.

Cuando está completamente cerrada la carpa la temperatura llega hasta los 40 grados Celsius. En esa situación tienen que abrir las ventanas, aunque eso no es necesario en invierno.

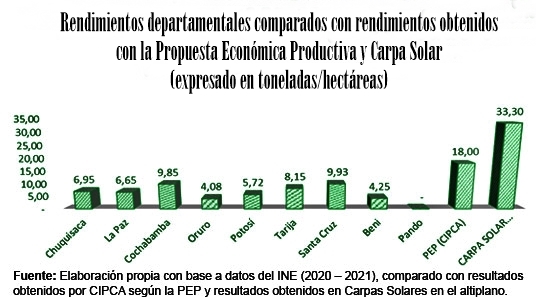

La ONG CIPCA ha acompañado este proceso de experimentación de algunos productores de Calamarca como la familia Quispe Álvarez. Ha evidenciado rendimientos altos, más de 33 toneladas por hectárea, afirma Orlando Ticona Flores, responsable de la Unidad de Desarrollo Territorial de CIPCA Regional Altiplano, quién realizó un análisis comparativo de los rendimientos a campo abierto y en carpas solares.

Con la implementación de la Propuesta Económica Productiva (PEP) de CIPCA, que plantea una agricultura sostenible con manejo agroecológico, evidenciaron rendimientos altos en superficies considerables llegando al promedio en el Altiplano de La Paz y Oruro de 18 toneladas por hectárea en los municipios San Pedro de Totora, San Andrés de Machaca, Taraco, Calamarca y Colquencha.

Bolivia en la actualidad produce papa con un rendimiento de 7 toneladas por hectárea. El gobierno tiene la meta de duplicar la productividad y alcanzar un promedio de 15 toneladas por hectárea y exportar hasta 2025.

La rentabilidad versus la necesidad

A inicios de este año, la sequía impactó la producción de papa, tanto que por su escasez el precio de la arroba subió de cuarenta bolivianos a ochenta e incluso a cien bolivianos. En ese contexto, era rentable producir la papa en carpa y vender la arroba en ochenta bolivianos.

Para Quispe, la rentabilidad está en vender la arroba de papa en ochenta bolivianos, pero habitualmente el costo en el mercado es de cuarenta bolivianos. A ese precio, dice que le conviene más producir lechuga, no papa.

Villagoméz considera que se debe hacer un estudio más detallado de los resultados obtenidos, para ver cómo continuar, si puede ser viable para ampliar la producción o si solo sería para casos de emergencia, cuando hay mucha sequía.

Para Orlando Ticona, la producción en carpas solares se convierte en una alternativa real porque quintuplica la productividad por superficie de La Paz y existen otros factores favorables como la reducción del periodo del cultivo a 3,5 meses lo que permitiría realizar hasta tres cosechas por año.

Pérdida económica por eventos climáticos adversos

Las sequías, heladas, inundaciones, principalmente han afectado a las comunidades de Calamarca en el último lustro. Tanto que en 2018 se promulgó la Ley Municipal de Gestión de Riesgo Agropecuario para enfrentar los impactos atribuidos al cambio climático.

A nivel nacional, en el verano 2022-2023, la sequía afectó a más de 140 mil familias productoras de todo país y a cerca de 190 mil hectáreas de cultivos, según el ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

En Calamarca, las lluvias no comenzaron en septiembre sino en noviembre de 2022 y fueron discontinuas. “Tres semanas sin lluvia, luego llovía fuerte y otras dos semanas nada”, rememora Germán Quispe.

Pero no ha sido la sequía sino la helada la que ha golpeado este año la producción de la familia Quispe Álvarez. En la visita que realizó La Pública el 14 de junio a la comunidad Cuno Cuno, se evidenció la gravedad de la afectación. En una de las carpas solares se pueden ver hileras de lechugas florecidas cuyas hojas tienen una mezcla de color amarillo tenue con manchas marrón. Están quemadas por la helada.

Un panorama similar se observa en la carpa de las acelgas. Hace un mes que no están cosechando. Esto les representa unos mil bolivianos de pérdida mensual. Junto a la acelga, perdieron repollo y vainitas. “Cada domingo, media arroba de vainitas llevábamos para vender”, remarca Quispe. Y cada semana vendían 100 amarros de acelga.

“En esta carpa hemos perdido como unos dos mil bolivianos (285 dólares, aproximadamente)”, explica Gladys Aroata. Ella hace un recuento a detalle de las pérdidas. Habitualmente venden sus productos los jueves y domingos en la ciudad de El Alto, hasta antes de la helada sacaban a la venta 80 amarros de apio, 60 de perejil, cilantro y quillquiña. Estas plantas son demandadas para el chairo y el fricasé, por ejemplo.

En el caso de la quillquiña en un área de dos metros cuadrados de producción tenían una venta de 100 bolivianos semanales, vendiendo amarros de un boliviano. Ahora solo hay hojas secas y amarillentas. Hasta la raíz se ha quemado con la helada. La temperatura llega a menos 12 grados Celsius en estas ocasiones.

El impacto abarcó también a las lechugas que se extienden a lo largo de una de las carpas. No han sido removidas porque deben mantener la humedad de la carpa para que no se deteriore. Para agosto preparan la nueva siembra escalonada.

En el caso del perejil vendían de diez en diez los amarros a sus caseros de la ciudad de La Paz. “Me preocupan los caseros que hemos perdido, los que compraban hasta 30 amarros. Se van a ir a otro lado a comprar. Volver a empezar es difícil”, lamenta Gladys Aroata.

La sequía es otro problema. “Desde febrero dejó de llover y el agua poco a poco ha bajado. En otros años, nevada caía, de eso salía agua”, dice Aroata, a quien le preocupa que sus vecinos no tengan agua para el riego y se estén secando la producción de sus carpas solares.

Gladys Aroata muestra el estado en que quedaron las lechugas y otros cultivos tras la helada de junio. Foto: Miriam Jemio

Una malla contra las heladas

En una de las carpas solares se ven hileras de lechugas en pleno crecimiento. Tienen dos semanas y para el día de la visita tenían planificado realizar el deshierbe. Las 1.500 lechugas crespas serán cosechas a fines de agosto. “Hay deshierbar para que no le quite los nutrientes. En un día lo hacemos. Es un trabajo sencillo”.

Las lechugas están cubiertas por una tela blanca. Es una malla “antihelada”, dice Quispe, a quien le parece que “es una buena inversión pagar un boliviano por el metro”.

“La helada es terrible, ha quemado el pepino, el tomate y la arveja. La carpa solar no controla el frío, si afuera estamos a menos diez grados Celsius aquí adentro estamos a menos ocho grados Celsius. Con la malla antihelada logramos controlar y se puede estar aquí adentro a menos cinco grados”.

Estamos pensando introducir la papa con la malla antihelada y vamos a ver cómo nos va, adelanta sus planes de experimentación.

“Este año fuerte afectó la helada. No conocíamos esa malla, si hubiéramos conocido antes no nos habría afectado”, dice Gladys Aroata en mención a sus cultivos perdidos.

Germán Quispe muestra la malla antihelada en su cultivo de lechugas. Foto: Miriam Jemio

La producción agrícola continua

La cebolla que producen es la arequipeña. La siembran en toda la provincia Aroma, donde está Calamarca. Está en pleno crecimiento. Estará lista para la cosecha en septiembre.

“La moradita, la más común, es la más demandada en el mercado”, afirma Quispe. Tardan tres meses y medio en estar listas para la cosecha, en ese tiempo al menos tres veces se tiene que deshierbar y requiere riego semanal por inundación. Es una especie resistente a la helada. “En campo abierto resiste, pero no desarrolla bien. Va a estar sufriendo hasta que pase la helada y recién va crecer”.

Piensan introducir otras variedades de acelgas porque hay demanda de la morada. “Incluso hemos producido acelgas aromáticas, pero no compraban y ahora están empezando a buscar”. También producirán col rizada, col china, nabo gigante.

La familia Quispe Álvarez ya se están preparando para realizar una siembra escalonada en las seis carpas, cada semana un producto para que la cosecha no sea simultánea, eso les permite contar con diferentes productos para vender en el mercado.

Eso está programado para finales de agosto, porque la temperatura va a empezar a subir. Por ahora, Gladys, Germán y su hermana están a cargo de la producción en las seis carpas, porque Franklin Quispe - papá de Germán- es el actual mallku, la máxima autoridad de la comunidad Cuno Cuno. Germán ya cumplió con ese deber en 2022. Las autoridades comunales tienen un año de gestión.

Van a privilegiar la producción de lechuga es el producto que más rápido sale, entre 35 a 40 días, y les da mejores ganancias. Venden a un boliviano cada lechuga, de las 1.500 que plantaron obtendrán 1.500 bolivianos.

También han proyectado producir cebolla, zanahoria y forraje en campo abierto desde agosto.

La cosecha de agua surge como opción

Cuando llueve o cae una nevada, los comunarios captan esas aguas para el riego. Usan una motobomba para llevar desde una vertiente agua a los tanques desde donde circula por las cañerías instaladas a lo largo del campo.

El pozo de agua de esta familia tiene una profundidad cuatro y medio metros y una capacidad para almacenar entre cinco a mil a seis mil litros, que se recargan en cuatro horas con la ayuda de una motobomba. “Alcanza tranquilamente para el riego. Nos costó unos cinco mil bolivianos, pero tiene beneficios”, dice Quispe.

La familia Quispe Álvarez tiene uno de los pozos más grandes de la comunidad, a los demás comunarios les alcanza solo para su consumo familiar no para el riego.

Los meteorólogos predijeron que, a nivel mundial, entre 2023 y 2026 se presentará uno de los años más calurosos desde que se tienen registros. Este año habrá un incremento del calor por la presencia del fenómeno de El Niño. A mayor calor mayor probabilidad de sequías.

“Si es así estaríamos perjudicados -dice Quispe-. Estamos viendo la posibilidad de captar proyectos de la cosecha de agua. recolección de agua de la lluvia, perforación de pozos estamos en esos proyectos como asociación como familia, como comunidad estamos viendo esa posibilidad”.

Actualmente, han instalado el riego por goteo en el 50% de sus carpas solares, lo que proyectan es hacerlo en el 100 %. “Tenemos que implementar en toda la infraestructura de las carpas solares, debido a que no sabemos si en los siguientes años va a seguir lloviendo o si va a empeorar la situación”, remarca Quispe.

Adelanta que buscarán alternativas para que estas zonas sigan siendo productivas, “porque de otra forma vamos a ser obligados a migrar a la ciudad. Es una preocupación, pero estamos con las ganas de seguir buscado soluciones”, dice.

Para Gladys Arota, la solución está en la cosecha de agua. Van a colocar canaletas en el techo de las carpas solares y sembrar agua. Es lo que han determinado del intercambio de experiencia que han hecho en Cochabamba, Sucre, Potosí, donde los agricultores también están sufriendo por la falta de agua.

Aroata lamenta que desde hacer tres a cuatro años no hay agua para sembrar a campo abierto. “En enero y febrero llueve mucho y el agua está corriendo. Tenemos que cosechar esa agua”, remarca.

Esto lo podrán lograr con el apoyo de alguna institución que pondrá la geomembrana para impermeabilizar el suelo y la mano de obra la podrán los agricultores. “Con ese apoyo vamos a poder salir de estas sequías que está afectando a todos los productores”, dice la agricultora.

Una de las dificultades centrales es que hay menos agua para producir alimentos en campo abierto y en carpas solares, pero también para la producción ganadera, dice el director de CIPCA Altiplano. Cita como ejemplo el que este año hay menos forraje lo que lleva a la gente a vender sus bovinos o sus llamas porque no va a alcanzar el follaje para alimentarlos.

Por eso están trabajando en varias acciones como la cosecha de agua, la construcción de zanjas de infiltración o la reforestación, que son a largo plazo, no son inmediatos. Se implementa una serie de estrategias para un poco mitigar la escasez de agua que es muy severa en el altiplano.

Una de las mayores fortalezas para mejorar la producción es que tanto las familias productoras de hortalizas de Calamarca y de la asociación se reúnen y cuenta sus experiencias. Por ejemplo, recién conocieron los beneficios de la malla antihelada. Quispe ha invertido ya 200 bolivianos en esa malla y piensa comprar para todas sus carpas, al igual que las seis familias de esa comunidad que producen en carpas solares.

Quispe comenzó a introducir mejoras a su producción en 2016. Con el apoyo de un proyecto construyó su primera carpa solar que aún está de pie en su propiedad, es de adobe. Allí introdujo la producción de tomate cherry con éxito, dice. No continúo porque es un producto muy sensible a las bajas temperaturas.

En sus proyectos está producir fruta como durazno, ciruelo, manzana, plátano y frutilla. “Hay que probar todos”, dice entusiasmado, con una sonrisa que no lo abandonó durante toda la visita.

Usan fertilizante que preparan ellos mismos en bidones con el huano de la vaca, le agregan chancaca (un dulce de caña), levadura, suero de la leche de vaca y lo dejan fermentar por uno o dos meses. Esa preparación la aplican a sus cultivos.

“Son nutritivos, hemos hecho la prueba con cebolla y haba en campo abierto, los resultados han sido increíbles con la cebolla a cambio abierto. Las habas tenían dos metros de altura. En noviembre va a ser una belleza”, señala entusiasmado el agricultor de Cuno Cuno.

El sistema de riego le permite bombear agua de una vertiente hasta los tanques y de allí se distribuye el agua por las cañerías a las carpas solares. Foto: Miriam Jemio

Lo que necesitan

Por la experiencia de más de 12 años trabajando en la producción agrícola. Quispe dice que cuando a la comunidad llega un proyecto completamente gratuito las familias no lo cuidan. Prefiere los usar los créditos de fácil acceso no como el SIBOLIVIA, que otorga el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), a una tasa anual del 0,5%, porque pide muchos requisitos y hacen esperar más de tres meses.

“Los créditos ayudan a no depende de un gobierno o del municipio. Los gobiernos tienen que trabajar en créditos de más fácil acceso y con un interés del 2 o 3%. Creo que eso estaría bien, devuelves ese dinero con interés, pero trabajando te fortalece la responsabilidad de seguir creciendo”, resalta el agricultor.

A decir de Quispe, la asistencia técnica es necesaria para cuando el productor quiere iniciar. Piensa que los proyectos vienen con técnicos que no saben la realidad por eso prefiere el intercambio de experiencias, como en los que participó en otros departamentos y Perú. “Entonces un productor dice esto me interesa y se lo trae. Incluso lo implementa y mejoramos. Es así como estas tecnologías las hemos traído acá y las hemos mejorado y las vamos a seguir mejorando”, dice.

Quispe reconoce que en todo lo que avanzó contó con el apoyo de ONG como CIPCA y Ayllu. Así también han construido un centro de procesamiento. “Todas las hortalizas que vamos a producir las vamos a procesar ahí. Se va a embolsar y etiquetar y se van a llevar al mercado. Tenemos un convenio firmado con una empresa comercializadora Valle Verde. A ellos les entregamos ahora nuestra producción. En el futuro como asociación tendremos nuestra propia marca”.

Algunas acciones

Una de las dificultades centrales es que hay menos agua para producir alimentos en campo abierto y en carpas solares, pero también para la producción ganadera, dice Fredy Villagómez, investigador y director de CIPCA Altiplano. Cita como ejemplo el que este año hay menos forraje lo que lleva a la gente a vender sus bovinos o sus llamas porque no va a alcanzar el follaje para alimentarlos.

Por eso están trabajando en varias acciones como la cosecha de agua, la construcción de zanjas de infiltración o la reforestación, que son a largo plazo, no son inmediatos. Se implementa una serie de estrategias para un poco mitigar la escasez de agua que es muy severa en el altiplano.

El investigador de la Fundación Proinpa, Miguel Barrantes, señala que hay varios colegas suyos que están probando nuevas formas de producción. Conoce que en Tihuanacu hay una carpa de más de media hectárea donde se trabaja con tractores y que están produciendo dos veces al año papa.

“Las carpas solares sí es una respuesta porque puedes optimizar el agua, puedes optimizar nutrientes y además puede sacar dos tres veces la producción en un año”, señala Barrantes.

El investigador de la Fundación Proinpa presentó en el congreso de Cambio Climático realizado en junio en La Paz, el proyecto “Jatun Puka una alternativa para la adaptación al cambio climático y la producción”. El cual busca generar alternativas para la adaptación al cambio climático y la producción de papa en el altiplano.

El resultado de la investigación muestra que en el altiplano es posible elevar la productividad con la introducción de la variedad de papa peruana Jatun Puka, usada para papa frita por su tamaño grande, sin ojos, fácil pelado, piel delgada y lisa.

Los resultados muestran que se ajusta su ciclo para las siembras tardías, la cosecha adelantada de la Jatun Puka rompe la estacionalidad en el altiplano, lo que permite obtener un mejor precio en el mercado. “Es competitiva en el mercado y tiene gran demanda para la comida rápida”, señala Barrantes.

Reducen el tiempo de crecimiento y tiene un mayor rendimiento. “Si se atrasan las siembras como en 2022, en diciembre se puede sembrar y alcanza a cosechar en febrero, mes en el que se tiene mejor precio por la papa”, explica Barrantes.

Los desafíos sin pausa

Estamos en el mes más seco del año, remarca Willy Rocha, jefe de la Unidad de Meteorología y Climatología del Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (Senahmi). Y según la ONU, julio será el mes más caluroso nunca antes registrado en la historia del mundo desde que se tiene mediciones del clima.

“Estamos con pocas precipitaciones, esto no es muy alentador. Adicionalmente a esto tenemos la condición de El Niño que se está haciendo visible”, dice Rocha.

Lo preocupante es que desde 2019 se ha extendido un periodo largo de sequía hasta 2023. “Son casi cuatro años de condiciones deficitarias continuas, pero este no es un problema solamente a nivel nacional, es un problema a nivel mundial. Uruguay por ejemplo ya no tiene agua potable, en Argentina de igual manera están en estas condiciones. Ha sido bastante largo este último periodo y bueno anteriormente no se ha registrado similar caso. Ha sido continuo desde el 2019”.

Con la confirmación que hizo la Organización Meteorológica Mundial, en la primera semana de julio, sobre la presencia del fenómeno de El Niño a partir del segundo semestre de 2023, se prevé un aumento global de las temperaturas lo que cambiaría las precipitaciones de diferentes puntos del planeta. En Bolivia, principalmente en la ciudad de La Paz, la academia ha alertado de una posible escasez de agua similar a la sufrida en 2016.

En tanto, la familia Quispe Álvarez no para con sus proyecciones, van a construir dos carpas más y cosechar agua. “Cada carpa te da en promedio 800 bolivianos al mes, con 10 carpas tienes ocho mil bolivianos al mes. Es mejor”, dice seguro Germán Quispe.

*Este informe ha sido redactado y elaborado en el marco de un programa de formación periodística impartido por la Fundación Thomson Reuters. El contenido es responsabilidad exclusiva del autor y del editor.

Por José Antonio Orella/Santa Cruz

Año tras año, el cambio climático amenaza los medios de subsistencia de las comunidades indígenas del Territorio Indígenas Monte Verde.

Las heladas que no se registraban antes, la sequía prolongada y los incendios forestales son las mayores amenazas.

En los últimos años, de manera inusual el territorio ha sido afectado por las heladas que en muchos casos ha llevado a perder, casi en su totalidad, las siembras que realizan en las comunidades indígenas.

Su bosque, cada año, es amenazado por los incendios forestales, quema por terceros, así como avasallamientos. Entre 2019 y 2021, se quemaron más 390 mil hectáreas de bosque en el Territorio Indígena Monte Verde. En 2022, 38 mil hectáreas de bosques quemado, los cusis y los copaibo se quemaron

Buscan adaptarse a la nueva situación, volviendo a prácticas aprendidas de sus abuelos. Como la recolección del cusi para elaborar aceite, practicando los sistemas agroforestales para proteger su bosque.

La Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Monteverde, está ubicada en el Departamento de Santa Cruz, en la Provincia Ñuflo de Chávez, 400 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Su territorio es de 947.440 hectáreas, superficie mayor a la de Puerto Rico, es una de las TCO más grandes de Bolivia, tiene un gran valor forestal, ya que casi en su totalidad, está cubierta de bosques.

Este vasto territorio abarca parte de la jurisdicción de tres municipios: Concepción, San Javier y Guarayos. En la TCO Monte Verde residen 128 comunidades, con aproximadamente 10.000 habitantes. Las comunidades chiquitanas se concentran en el Sur de la TCO, e incluso algunas están fuera del mismo.

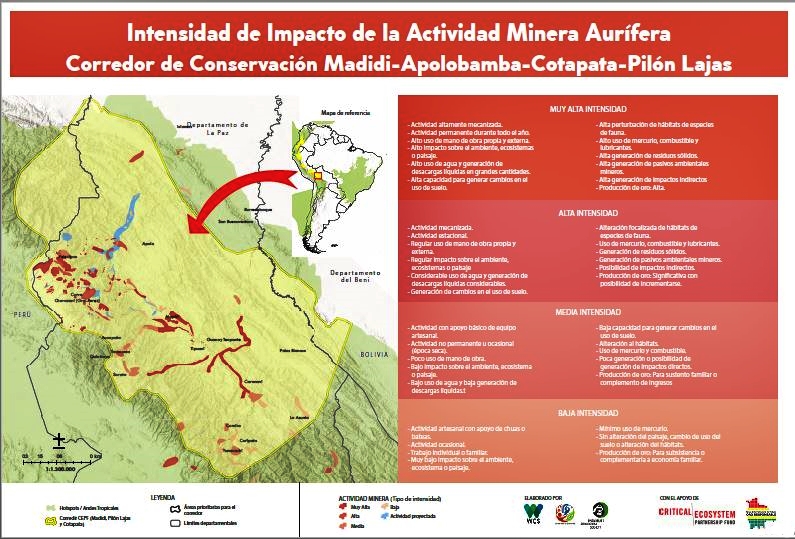

Un territorio sin ley. En eso se convirtió la región del Madidi donde la minería del oro trabaja de manera ilegal, sin control estatal. Esa actividad irregular ya devastó la región del río Kaka y está en plena destrucción de la zona del río Tuichi.

El tentáculo de la minería aurífera ahora amenaza a la zona de protección estricta y permanente del parque Madidi, una de las áreas protegidas más biodiversa del mundo, y de poco está alcanzando al Pilón Lajas y a Cotapata. Está en retirada de Apolobamba, donde la destrucción es desoladora.

Este corredor de conservación, compuesto por las cuatro áreas protegidas, es uno de los hotspot (gran riqueza de especies) de biodiversidad más importantes. En él se concentran flora y fauna de relevancia al mismo tiempo que naciones indígenas cuyos medios de vidas están sobrepuestos al corredor al igual que el 80% de la minería aurífera del país.

La deforestación y la contaminación de las fuentes de agua por la remoción de tierra y el uso de mercurio son impactos ambientales que también afectan la salud de indígenas y campesinos que viven en esas áreas y cuya alimentación tiene como base la carne de pescado. se centra en el pescado de los ríos como el Beni, kaka y Tuichi.

Las víctimas de esa contaminación son los peces, que traspasan el mercurio acumulado a quienes se alimentan de su carne. Los indígenas de la nación Ese Ejja es la más afectada porque lo consumen a diario, esto se suma a los múltiples problemas que enfrentan debido a la pobreza y la falta de atención del Estado.

La escasa presencia de las autoridades llamadas a controlar la contaminación ambiental y las operaciones mineras permite que la ilegalidad incluya empresas extranjeras, en alianza con las cooperativas mineras extraigan desenfrenadamente oro de manera ilegal y causando un alto impacto socioambiental en la región.

Un esfuerzo privado intenta introducir nueva tecnología para reducir el uso del mercurio, fomentando la práctica de minería responsable. Aunque, algunos activistas consideran que los resultados positivos son incipientes frente a la magnitud de la actividad minera en el corredor de conservación, que solo se ve que crecerá por diversas razones ahora favorables para los mineros.

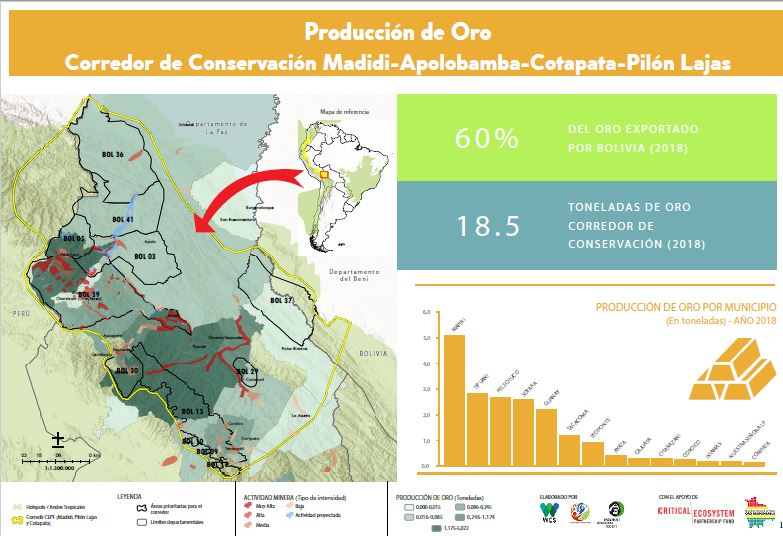

Corredor de conservación, la mayor zona minera de oro del país

El 60% de todo el oro exportado de Bolivia, en 2018, fue extraído por las más de 1.000 operadoras mineras, principalmente cooperativas, ubicadas en el corredor de conservación Madidi-Cotapata-Apolobamba-Pilón Lajas, que se superpone a la región minera aurífera más tradicional e importante del país.

Así lo afirma la WCS en una investigación que publicó en 2020. Se trata de un diagnóstico que refleja la situación de las actividades de minería aurífera en esta región de alta biodiversidad, su nivel de intensidad y expansión y sus impactos ambientales sobre áreas claves de biodiversidad, áreas protegidas, territorios indígenas, cuencas, bosques íntegros, biodiversidad y otros valores de conservación dentro del corredor.

El corredor de conservación abarca más de 4.620 hectáreas de extensión, el 43% de la misma es ocupada por las cuatro áreas protegidas, donde hay 14 áreas claves de biodiversidad.

Sus principales servicios y funciones ambientales son la provisión de agua y el almacenamiento de carbono, pero ese ecosistema tiene como principal amenaza a la actividad minera, la hidrocarburífera y la construcción de carreteras.

Es una región altamente dinámica en términos sociales, económicos y políticos, según la WCS porque allí confluyen distintos tipos de organizaciones como las centrales de pueblos indígenas, sindicatos campesinos, consejos indígenas, consejos regionales, comunidades campesinas, capitanías, cooperativas agrícolas, comunidades que son parte del Consejo nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu, organizaciones de mujeres, cooperativas agrícolas, cafetaleras y otras distribuidas en las diversas provincias.

A pesar de las actividades productivas, pero principalmente de la minera aurífera, la mayoría de los municipios son pobres; la gran mayoría, se encuentra con niveles de pobreza mayores al promedio nacional, y con bajísimos porcentajes de servicios básicos, principalmente alcantarillado.

La pobreza de la zona ha impulsado a muchos pobladores a insertarse en la minería cooperativista, que probablemente sea la actividad económica más importante de la zona en la actualidad.

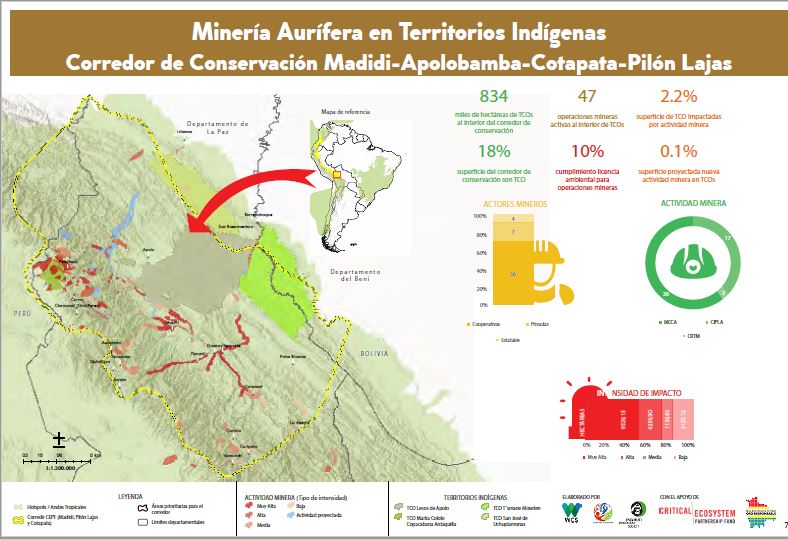

La superposición también afecta a los territorios indígenas de lecos, tacanas, quechua, ese ejjas, chimanes y mosetenes, lo cual causó irregularidades y violaciones a los derechos de los indígenas en lo que referente a la consulta previa e informada.

“En la práctica muchas comunidades llegan a acuerdos de compensaciones económicas directas que debe pagar el operador minero sin que el Estado pueda intervenir en estos acuerdos que no están contemplados en la normativa vigente y que se constituyen en una práctica que distorsiona los alcances de los beneficios de los pueblos indígena-originario-campesinos al que se refiere la norma y que tanto el nivel central como gobernaciones y municipios no ha regulado con claridad este aspecto”, según el estudio de la WCS.

Una muestra de esta práctica se dio en Mapiri, en agosto de 2012. La comunidad indígena leco Charopampa y la Cooperativa 15 de Mayo firmaron un convenio por el cual se acepta que sigan con la actividad minera dejando de lado el daño ocasionado al río Mapiri y las consecuencias de las poza-minas trabajadas sin la correspondiente mitigación ambiental, que fue lo que motivó a esa población a pedir la cancelación del contrato minero a esa cooperativa minera.

La gran amenaza es que, en el caso de la minería, el plan sectorial tiene como meta la generación de ganancias, prioriza el desarrollo de cadenas de valor minero-metalúrgicas y la política minera no contempla medidas y acciones destinadas a la reducción de impactos negativos.

“Las cuestiones ambientales, sociales y laborales (relativas a Seguridad y Salud Ocupacional SySO), han sido relegadas a un segundo plano y se limitan a la obtención de licencias ambientales y contratos, con relación al sector minero aurífero no existen políticas específicas”, analiza la WCS.

Como ya ha sido ampliamente analizado por diferentes instituciones de investigación, existe una débil articulación interinstitucional entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minería y Metalurgia, así como en sus entidades descentralizadas como el Servicio de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que ha derivado en el crecimiento de la informalidad e ilegalidad del sector.

Los procesos de otorgación de derechos mineros y adecuación a contratos son muy lentos. Los datos de WCS señalan que entre 2014 y 2019 sólo el 12% de los derechos mineros lograron su adecuación y sólo 21% de las solicitudes de Contratos Mineros pasaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL) para su aprobación.

Son varios los factores para el escaso control y fiscalización al sector. No se concluyó con la migración de las concesiones a los contratos mineros que rige desde la Ley de Minería de 2014. Y ante la “excesiva burocracia” en la AJAM, las cooperativas mineras trabajan sin contratos, por tanto, no cuentan con licencia ambiental y no realizan la consulta previa e informada en los territorios indígenas.

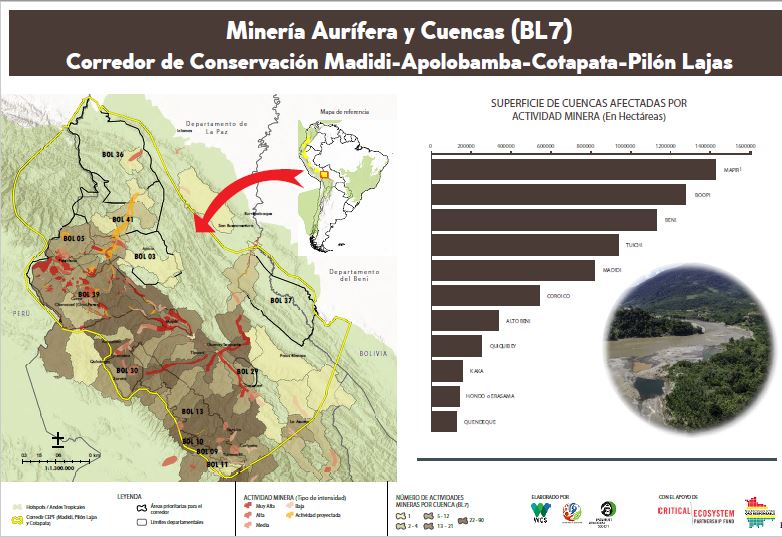

El estudio, publicado en 2020 por la WCS, contabilizó 290 operaciones mineras: 231 en Apolobamba; 41 en Madidi y 18 Cotapata. En Pilón Lajas establecieron que la actividad es aún artesanal; en las comunidades indígenas La Embocada y Charque trabajan de manera esporádica.

En el corredor existen 1.066 operaciones mineras registradas que realizan minería, principalmente aurífera. Los impactos por estas actividades afectan una superficie de 259.794 hectáreas, equivalente a 5,7 % de la superficie del corredor.

Las 15 Áreas Clave de Biodiversidad (ACB) existentes en el corredor representan el 47 % de su superficie (2.130.022 ha) y tienen superpuestas 457 operaciones mineras que impactan en el 6,8 % de este espacio. Se han identificado 8 ACB con mayor impacto minero en el corredor.

Las áreas protegidas de interés nacional: Apolobamba, Madidi, Cotapata y Pilón Lajas, representan el 49 % del área del corredor (2.225.435 ha) y tienen 290 operaciones mineras superpuestas, que generan impactos ambientales en el 5,8 % de su superficie. Apolobamba tiene la mayor presencia y afectación minera (231 operaciones), seguida del Madidi (41) y Cotapata (18).

El investigador ambiental Oscar Loayza, miembro del equipo técnico de WCS, en un webinario del CIDES realizado en febrero, dio a conocer que más de 500 actividades mineras fueron registradas entre 2010 y 2020 en las cuatro áreas protegidas, según datos del Sernap. En Apolobamba se registraron 394 áreas mineras otorgadas y 94 en el Madidi como muestra el siguiente cuadro.

Las cooperativas mineras auríferas representan el 74% de operadores mineros dentro del área del corredor de conservación, el 24% son empresas privadas (al momento del estudio muchas de estaban sin actividad); mientras, que las estatales solo llegan al 2%.

Las cuencas hidrográficas presentes en el área del Corredor, de Norte a Sur son el Tuichi, Mapiri, Kaka, Quendeque, Beni, Coroico, Alto Beni y parte del rio Boopi. En estas cuencas, las aguas superficiales a nivel de escorrentía o cuerpos de agua que son afectadas por la actividad minera son principalmente la cuenca de Mapiri, Tuichi y Kaka.

También los macizos rocosos forman un tipo de acuíferos (o las aguas subterráneas) son afectados principalmente por los trabajos subterráneos, donde las excavaciones que se realizan permiten la salida de agua a manera de filtraciones, reduciendo el volumen de agua de los acuíferos.

Es precisamente la cuenca del río Mapiri, en su parte Central, donde las actividades mineras son de intensidad Muy Alta y que los acuíferos presentes se presentan en rocas sedimentarias con muchos planos de discontinuidad (macizo rocoso de calidad regular a mala) y por tanto es afectada en el volumen y en la calidad de agua de estos acuíferos. Otros acuíferos que son afectados por las actividades mineras son las que se encuentran en la cuenca del rio Tuichi principalmente en la parte alta de la cuenca.

Territorios indígenas vulnerados

Un problema recurrente de la expansión minera, es que normalmente se expande sobre territorios de Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (PIOC), lo que supone una serie de conflictos de interés, precisamente por ello, se han desarrollado una serie de normas que intentan precautelar el cumplimiento de los mismos, pero a la vez se han delimitado sus competencias.

El Corredor de Conservación tiene una presencia importante de pueblos indígenas, el informe de Monitoreo de actividad minera en el Corredor realizado por el Ministerio de Medio Ambiente (2018) establece la existencia de los siguientes pueblos indígenas en el territorio mencionado

Los territorios indígenas más afectados por actividad minera, en proporción a su superficie son:

- Marka Cololo Copacabana Antaquilla, con una afectación 24.288 hectáreas, es decir el 62% de su territorio.

- Pueblos indígenas lecos de Larecaja, con una afectación de 23475 hectáreas,equivalente al 14% de su territorio

- Organización originaria Marka Camata, con una afectación d 5.882 hectáreas,equivalente al 12% de su territorio.

Otros que se encuentran vulnerables son: la Central Indígena de Pueblos Lecos de Apolo y Pueblo Indígena de San José de Uchupiamonas, en los cuales tiene lugar la minería de base comunitaria.

Este dato es importante, puesto que no solamente estamos hablando de minería realizada por externos, sino también por emprendimientos mineros realizados por las mismas poblaciones indígenas, en muchos casos por considerarse parte de una actividad tradicional y en otros por las expectativas de mejorar sus condiciones económicas.