Mostrando artículos por etiqueta: Agua

Retos ambientales 2025: Incendios, minería, eventos climáticos, deforestación y agresión a defensores en Bolivia

Millones de hectáreas de bosques fueron arrasadas por los incendios y la deforestación, los ríos sufrieron contaminación por mercurio debido a la minería ilegal, miles de familias enfrentaron los impactos del clima extremo y más de mil defensores ambientales vieron vulnerados sus derechos. Estos fueron los principales problemas ambientales que afectaron a Bolivia en 2024 y también son los retos que tiene el país para 2025, un año en el que la atención está enfocada en la crisis económica y las elecciones generales.

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, los incendios fueron la mayor preocupación ambiental del año pasado, con más de 12 millones de hectáreas quemadas, cerca del 60% correspondían a bosques. La minería ilegal del oro se ubicó como el segundo problema.

Para evitar que esta “catástrofe” se repita, señalan que es fundamental abordar el problema de manera integral. Los incendios están estrechamente ligados a los desmontes ilegales que expanden la frontera agropecuaria, mientras que la deforestación agrava los fenómenos climáticos como la sequía, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la provisión de agua.

Esta cadena de problemas ha impactado a los indígenas de tierras bajas. “En todos los territorios nos afecta la deforestación a gran escala de las comunidades interculturales y la agropecuaria, el extractivismo tanto en la Amazonía como en el Chaco y el Oriente (…). Por ejemplo, hay hermanas que tenían emprendimientos en Monte Verde y en la Amazonía, en Riberalta, que se han quemado. En la Chiquitanía no hemos tenido una buena producción por la sequía”, lamenta Ailín Vaca Diez, lideresa indígena chiquitana.

Hay coincidencia en que las autoridades competentes tienen poca capacidad para efectuar su trabajo y hacer cumplir las normas ambientales que rigen en el país para los diferentes sectores que provocaron daños ambientales en 2024.

La sociedad civil identifica al menos seis acciones para la agenda ambiental de 2025 en la que debe trabajar el Gobierno y la Asamblea Legislativa.

Desastre nacional por los incendios

- Incendio en una de las comunidades de San Ignacio de Velasco, en septiembre de 2024. Foto: GADSC

Los incendios duraron alrededor de cuatro meses, en la Chiquitanía cubrieron el cielo de humo y afectando la visibilidad y la salud de las personas. Según la Fundación Tierra, hasta septiembre de 2024 se quemaron más de 10 millones de hectáreas, el 59% eran zonas boscosas.

El 2024 marcó un récord histórico en la magnitud de los incendios, con más de 7 millones de hectáreas quemadas solo en el departamento de Santa Cruz. “Es algo que no tiene antecedentes ni equivalencia a nivel internacional”, remarca Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra.

La magnitud del problema llevó al Gobierno a declarar emergencia nacional el 7 de septiembre y desastre ambiental el 30 del mismo mes. Incluso decretó una pausa ambiental ecológica (Decreto Supremo N° 5225). Ninguna de estas medidas logró frenar los incendios.

La senadora Cecilia Requena, presidenta de la Comisión de Tierra y Territorio, califica de “brutal” la quema de los bosques. “Es otro hito histórico nefasto y ecocida en nuestro país, (…) que destruye ecosistemas llenos de biodiversidad que son parte importante del ciclo de agua y de otros equilibrios ecológicos indispensables para la economía”, explica.

Los incendios también vulneraron los derechos humanos, agrega Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib). La pérdida de cultivos afectó la alimentación de los comunidades indígenas y locales, mientras que el humo deterioró la calidad del aire llegando incluso a ciudades alejadas de las zonas donde se situó el fuego.

“La causa principal de los incendios es el avance de la frontera agropecuaria. (…) Por la crisis, el Gobierno no ha controlado y, al contrario, ha buscado acuerdos con el sector agroindustrial para aligerar la crisis económica”, argumenta Campanini.

Las comunidades indígenas de la Chiquitanía fueron las más afectadas. En Monte Verde, municipio de Concepción, muchas familias perdieron sus chacos y viviendas, e incluso algunas tuvieron que ser evacuadas.

Vaca Diez lamenta que, mientras los pueblos indígenas luchan por sobrevivir en la pobreza, los grandes empresarios sigan con sus actividades extractivas sin enfrentar sanciones severas. “Las multas son insuficientes para los grandes empresarios, por eso siguen desmontando y quemando”, reclama.

Según la lideresa, las políticas gubernamentales benefician a los grandes empresarios, mientras que la mayoría de las comunidades indígenas enfrentan dificultades como la falta de ingresos económicos, de agua potable, electricidad, transporte y servicios de salud. “Nosotros cuidamos el oxígeno, la vida, pero no se nos valora”, dice.

En la TCO Lomerío, ubicado en Santa Cruz, las acciones de prevención del fuego fueron efectivas debido al trabajo comunitario que realizaron el pasado año, dice la lideresa, pero pese a sus esfuerzos, los incendios provocados por las comunidades interculturales, las colonias menonitas y los grandes empresarios afectaron su territorio.

Minería ilegal del oro, un problema creciente

Se consolidó como el segundo problema ambiental de 2024 debido a su impacto en la cuenca amazónica de Bolivia, especialmente en “áreas prioritarias para la conservación”, destaca Juan Orgaz, coordinador de Incidencia del Movimiento Pro Pacha.

La senadora Requena advierte que la minería ilegal, mal llamada “cooperativista”, ha causado daños irreparables al alterar los ecosistemas y la calidad del agua. Esta actividad contamina los ríos con mercurio, afectando a comunidades indígenas cuya base alimentaria son los peces.

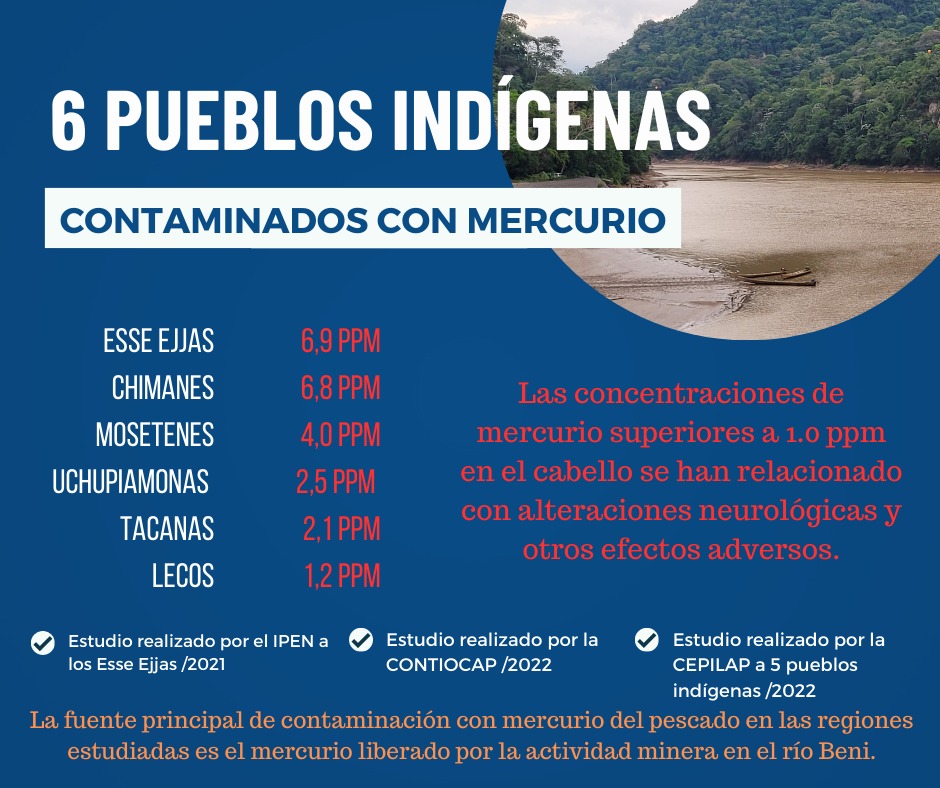

Estudios privados realizados en el último quinquenio revelan que los indígenas de seis naciones de La Paz y Beni presentan concentraciones de mercurio dañinas para su salud.

En 2024, la ilegalidad de la minería se profundizó, agudizando la vulneración a los derechos humanos. “La minería del oro (ejerce) presión sobre las comunidades (…) y está asociado a la trata y tráfico, la violencia y, muy probablemente, con el narcotráfico”, puntualiza el Director del Cedib.

Eventos climáticos extremos

Cultivos de cebada afectados por la sequía en el altiplano. Foto: CIPCA

Sequía. Las sequías e inundaciones golpearon varias regiones del país en 2024, con especial intensidad en la Amazonía. También se registraron eventos climáticos extremos, como granizadas en el sur del país, señala el coordinador de Pro Pacha.

Según el Viceministerio de Defensa Civil, la sequía afectó a más de 490 mil familias. Beni, Pando y Santa Cruz declararon desastre departamental, al igual que 155 municipios.

El estiaje impactó incluso en zonas tradicionalmente húmedas, como Santa Cruz. “La falta de agua ha afectado a los bosques amazónicos, conocidos por su característico ciclo de lluvias, y ha generado la pérdida de lagos importantes como el Poopó y la laguna Cáceres”, explica Requena.

El déficit hídrico preocupa a Cristian Flores, técnico de Incidencia Política de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), por su impacto en la producción de alimentos.

Varias comunidades indígenas y campesinas perdieron sus cultivos por las sequías. “La sequía nos ha pegado bien duro”, afirma Vaca Diez.

Recuerda que, hasta hace una década, entre diciembre y enero, el agua “ya corría” por las quebradas de su territorio. Ahora enfrentan una escasez aguda. Su TCO busca alternativas como la cosecha de agua para garantizar el consumo y la producción agrícola y ganadera, pero requieren apoyo del Gobierno.

Lluvias. También provocaron la pérdida de cultivos debido a las inundaciones. La temporada de lluvias, iniciada en diciembre de 2024, dejó hasta enero 76.200 familias afectadas o damnificadas en ocho departamentos y provocó la muerte de 19 personas, según el Viceministro de Defensa Civil. Hasta ese momento, 14 municipios habían declarado desastre debido a riadas e inundaciones.

Pérdida de glaciares. Los glaciares tropicales y subtropicales están disminuyendo debido al aumento de la temperatura global y la contaminación local provocada por la ceniza de los incendios y el carbono negro de los vehículos. Esto afecta los nevados como el Huayna Potosí y el Illimani, entre otros de la región, reduciendo la disponibilidad de agua dulce en la temporada seca y poniendo en riesgo el abastecimiento, advierte Requena.

En los últimos 20 años, los glaciares han perdido cerca del 50% de su superficie. Un estudio de 2023, realizado por el glaciólogo Edson Ramírez, investigador de la UMSA, determinó que en los nevados de la Cordillera Real “por mes se está perdiendo algo más de un metro de espesor de hielo”. En los últimos 20 años los glaciares han perdido cerca del 50% de su superficie.

El glaciar Illimani ha perdido cerca del 50% de su superficie. Los habitantes de Palca dicen que su manto blanco llegaba hasta el pie del nevado. Foto: Miriam Jemio

Poca acción frente a la crisis climática

El avance en políticas climáticas ha sido escaso. La actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) no ha tenido progresos significativos y así los reconoce la propia APMT, según Flores.

Las NDC establecen los compromisos de cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París y Bolivia tenía hasta el 10 de febrero para presentar su segunda actualización. La primera actualización fue en 2022.

El técnico de la PBFCC observa “poco avance” en el Ejecutivo sobre el tema de cambio climático y señala que en el Legislativo tampoco hubo avances, pese a las “buenas intenciones” de algunos asambleístas de aprobar una ley de emergencia climática impulsada por la sociedad civil.

“La normativa propuesta (al Legislativo) no se ha podido aprobar desde el año pasado (2023) y otras ni siquiera han sido tratadas en 2024”, lamenta.

En criterio de Flores, el 2024 fue desfavorable para la acción climática debido a la Sentencia Constitucional 040 y el Decreto Supremo 5264, que facilitaron la apertura del mercado de carbono en el país.

“(2024) ha sido muy complejo para el tema de cambio climático, porque al final toda la normativa ha sido más a favor de los mercados de carbono, en vez de la prevención, la adaptación, mitigación o cualquier otro tipo de acción que haga frente a la crisis climática”, concluye el técnico de la PBFCC.

Los desmontes

Deforestación en el norte integrado en Santa Cruz. Foto: Saúl Cuellar/FAN

Para el investigador Gonzalo Colque, uno de los principales problemas ambientales de 2024 es la expansión de desmontes en áreas protegidas. “Eso ha crecido demasiado en los últimos años y está detrás de lo sucedido con los incendios forestales de 2024 (…) El desmonte a gran escala con maquinaria está destruyendo miles y miles de hectáreas de bosques”, advierte.

Según Global Forest Watch, Bolivia fue el tercer país del mundo con mayor pérdida de bosques primarios tropicales en 2023, solo detrás de Brasil y el Congo.

En total, se perdieron 696 mil hectáreas, de las cuales 490 mil eran bosques primarios. Una cifra mayor en comparación con 2022.

Colque señala que otro problema ambiental es el aumento de las autorizaciones de desmonte otorgadas por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), e incluso conceden permisos a personas sin derecho propietario sobre la tierra.

Agresión a defensores ambientales

La vulneración de los derechos de los defensores ambientales se elevó. El Observatorio del Acuerdo de Escazú Bolivia, liderado por Lidema, registró 1.103 transgresiones a sus derechos en 2024.

Campanini y Orgaz coinciden en que el caso del área protegida Tariquía es emblemático. En octubre pasado, la estatal YPFB demandó penalmente a 29 comunarios porque impidieron el ingreso a los trabajadores de YPFB y Petrobras a la zona donde se realizará la exploración en el pozo Oso Domo X3.

“Se ha dado un paso muy preocupante, en términos de derechos humanos y de defensores ambientales, al judicializar casi a 30 defensores por oponerse (…) a la extracción de hidrocarburos en defensa de su territorio y el agua que es fundamental para Tariquía, una reserva de nacional de fauna y flora”, explica Campanini.

Uno de los casos más conocidos es el del guardaparque Marco Uzquiano. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) no le renovó el contrato para esta gestión y le inició un proceso administrativo por denunciar la actividad minera ilegal en áreas protegidas.

En 2023, un minero incluso lo demandó a él y a su colega Raúl Santa Cruz. Ambos tuvieron que defenderse sin apoyo institucional, a pesar de que actuaban en el ejercicio de sus funciones. El juicio no prosperó, ambos fueron sobreseídos.

Uzquiano logró recuperar su trabajo luego de que la justicia ordenara su restitución, tras un Amparo Constitucional presentado por él y el Defensor del Pueblo. Sin embargo, otros guardaparques han denunciado despidos por razones similares.

“Es fundamental considerar esta problemática, ya que el ataque a los defensores también es un ataque a la causa ambiental y, sobre todo, a los ecosistemas que ellos custodian”, subraya Juan Orgaz.

El Acuerdo de Escazú establece que los Estados deben garantizar la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Esto incluye reconocer su labor, proteger sus derechos, y crear entornos seguros para que puedan actuar sin amenazas.

Bolivia ratificó el Acuerdo con la Ley N° 1182, en 2019.

Marco Uzquiano durante una jornada laboral junto a sus colegas guardaparques de la Reserva de la Bioesfera y Estación Biológica del Beni. Foto: M. Uzquiano

Litio y la flexibilización de la normativa ambiental

Un problema transversal y cada vez más intenso es la flexibilización de la normativa ambiental. Se aplica en el sector de hidrocarburos, la agroindustria, el minero y ahora en el tema del litio, alerta Campanini.

Cualquier actividad y/o proyectos necesita una licencia ambiental contemplada en la Ley 1333, pero los decretos supremos 3549 (2018) y 3856 (2019) minimizaron los requisitos de categorización para obtenerla. La categoría 1 exige una evaluación de impactos ambientales por ser la de mayor impacto y la categoría 4, la de menor impacto, requiere solo una declaración jurada.

El Cedib ha denunciado que con una declaración jurada “se puede obtener la licencia ambiental en todas las actividades y sectores, incluidos el hidrocarburífero y el minero que implican un alto impacto ambiental para la zona en la operan”, sobre todo cuando se trata de áreas protegidas o territorios indígenas.

Respecto al litio, Campanini está preocupado porque hay perforaciones de pozos para salmuera, vinculadas a la construcción de las plantas de carbonato de litio, con categoría 2 e incluso algunas con categoría 3, cuando pueden tener un impacto mucho mayor en términos ambientales.

El debate sobre la extracción y explotación del litio ha vuelo a estar en auge, principalmente porque no se ha realizado la consulta previa e informada a las comunidades indígenas y por el estrés hídrico que generará en el tiempo esa actividad por el alto consumo de agua que requiere.

Instalacaciones de YLB en Uyuni. Foto: YLB

Retos ambientales en un año electoral

El 17 de agosto se realizarán las elecciones generales en el país. En marzo, se conocerán a los candidatos presidenciales y la sociedad civil busca incidir en el debate y conocer sus propuestas ambientales. Hasta ahora solo mostraron planteamientos económicos.

“No perdamos la memoria. En 2019 fue el gran incendio en la Chiquitanía y vinieron las campañas políticas. Es mucha coincidencia. En 2024, (…) se nos ha quemado el 60% de Monte Verde, el Parque Noel Kempff Mercado, el Valle de Tucabaca, el ANMI San Matías, justamente las reservas y eso apunta a nuevos asentamientos. (…) El Gobierno va decir allá tenemos tierra, no están ocupando los indígenas”, señala Vaca Diez.

Justamente, el principal desafío es prevenir los incendios que empiezan hacia mediados de junio. “Tenemos muy poco tiempo. Necesitamos desde una nueva ley de lucha contra el fuego hasta una mayor fiscalización de las labores preventivas y de autorizaciones de desmontes para que no se repita el desastre del año pasado”, dice Colque.

Sobre el tema, la senadora Requena enfatiza en la importancia el encarar el post incendio: restaurar el ecosistema y garantizar la restitución de los indígenas a sus territorios.

En la comunidad Nueva Generación, en Riberalta, el fuego arrasó con las viviendas de los indígenas. Foto: Remy Gómez/RRSS

En la Asamblea Legislativa sigue pendiente la abrogación de las “leyes incendiarias”. En septiembre pasado, el Senado aprobó la abrogación de las leyes 1171 (uso y manejo racional de quemas) y 373 (apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques), pero la medida se estancó en Diputados.

Juan Orgaz espera que este año se abroguen esas leyes y se apruebe normativa para sancionar las quemas descontroladas y enfrentar la crisis climática.

La sociedad civil coincide en que la situación de los bosques está estrechamente ligado al agua y a la producción agrícola, por eso es clave que el Gobierno encare el problema de manera integral. Las sequías e inundaciones están relacionadas con la deforestación y el uso de los recursos hídricos.

El impacto ambiental no solo proviene de incendios y desmontes, sino también de la minería y los hidrocarburos. Es necesario una nueva política económica sostenible basada en el aprovechamiento responsable del bosque, señala el coordinador de Pro Pacha.

En tanto, Cristian Flores considera que el cambio climático debe abordarse con un enfoque integral, priorizando el resguardo de los territorios indígenas y las áreas protegidas.

“Debemos conservar las zonas que regulan el agua y la temperatura”, afirma. En ese contexto y ante la cumbre global del clima (COP30) que se realizará en noviembre, es clave que el Gobierno actualice los NDC y aborde la adaptación y el financiamiento.

Además de la contienda electoral, la crisis económica podría marginar más la agenda ambiental. “A nombre de resolver las dificultades económicas, el Gobierno va postergando o incluso desechando los cuidados ambientales (…). La propia población, por mejorar su situación económica, pondrá menos atención a la problemática ambiental”, advierte Campanini.

La agenda de la sociedad civil

Desde los incendios de 2019, las organizaciones sociedad civil y la población han asumido un rol clave en temas ambientales, combinando incidencia, presión social e investigación. Para 2025, su agenda incluye eventos para conocer las propuestas de los candidatos presidenciales.

La Fundación Tierra elaborará un informe sobre tierras ilegalmente desmontadas, incluyendo la Reserva Forestal El Chore, afectada por un decreto de 2024 que habilitó más de 200.000 hectáreas para distribuirlas.

“Hay muchos de estos casos que implican a muchas autoridades que autorizan desmontes infringiendo decretos, leyes y la Constitución Política del Estado”, explica Colque.

Por su parte, el Cedib seguirá investigando actividades extractivas y su impacto en los derechos humanos, especialmente en la Amazonía, además de fortalecer a los defensores ambientales.

“El caso del litio también será uno de los temas centrales en términos de investigación, análisis y difusión”, adelanta Campanini.

Los jóvenes del Movimiento Pro Pacha priorizarán la formación de emprendedores sostenibles y negociadores climáticos, sin dejar de lado la formación de nuevo líderes, la educación ambiental y la alfabetización climática.

“Está en proyecto una escuela de negociadores jóvenes para que accedan a espacios de decisión a nivel nacional e internacional, promoviendo un cambio generacional de representantes en las COP. El que la COP30 sea en Brasil (…) es un momento crucial para la región y la juventud boliviana”, explica Orgaz.

También en la agenda internacional de la PBFCC está el promover una mayor participación e incidencia de sociedad civil en los espacios de toma de decisión de la COP30.

A nivel nacional, proseguirán con la elaboración de propuestas de normas desde los territorios para generar alternativas como la agroecología y el agroturismo. “Necesitamos un enfoque integral de la preservación de los territorios para no depender solo de las grandes industrias y los bonos de carbono, muy latente desde el año pasado”, dice el técnico de Incidencia Política de la PBFCC.

Van a impulsar y apoyar cuatro propuestas de ley: de emergencia climática, del agua, contra incendios y la Amazonía. La primera tiene más avance con apoyo del Senado.

Las lideresas indígenas participan en la elaboración de la propuesta de ley del agua que impulsa la PBFCC. Foto: Miriam Jemio

En la Asamblea Plurinacional, la senadora Requena priorizará la aprobación del Proyecto de Ley 240 “Por los Bosques y otros sistemas de vida”, frenada en octubre por intereses sectoriales.

El objetivo de la PL 240 es “establecer medidas para prevenir, controlar y reducir, hasta eliminar, los desmontes ilegales, quemas ilegales e incendios de forma progresiva, con la finalidad de detener la deforestación…”, además de establecer incentivos y políticas para una economía sostenible, explica la legisladora.

Desde la presidencia de la Comisión de Tierra y Territorio se impulsarán leyes sobre bioinsumos, bolsas plásticas y el cumplimiento del Convenio de Minamata para minimizar el mal uso del mercurio en la minería. Requena promoverá también la electromovilidad para reducir la dependencia de los hidrocarburos y la deforestación provocada por biocombustibles.

En la Tierra Comunitaria de Origen de Lomerío se fomentará la capacitación en liderazgo y derechos humanos para que más mujeres indígenas ocupen cargos de liderazgo en espacios de toma de decisiones, así como en la formación de monitoras socioambientales.

Vaca Diez subraya la importancia de conocer las leyes para ejercer sus derechos y no estar en desventaja frente a las amenazas externas como la actividad minera.

Por otra parte, para evitar migración y deforestación, las comunidades indígenas impulsan proyectos sostenibles con recursos no maderables y buscan desarrollar el turismo comunitario, esperan que este año el Gobierno apruebe sus proyectos productivos y que adopte como políticas públicas las iniciativas indígenas.

El Gobierno implementa planes y proyectos que atender algunos de los problemas ambientales que se enfrenta en el país, aunque centrado en la atención a los daños y no así en la prevención. Un ejemplo de esto es que invirtió 70 millones de bolivianos para combatir los incendios hasta octubre de 2024.

También está el Plan Plurinacional de Respuesta a la Sequía destinado a la provisión de agua para consumo humano y animal, y riego. El Seguro Agrario, va en la misma línea, otorga una indemnización a las familias que pierden sus cultivos por sequías, heladas, granizadas e inundaciones.

Solo el programa MI Riego invierte en la tecnificación del riego con el objetivo de aumentar la producción y la productividad agrícola.

El Presupuesto General del Estado de Bolivia para el 2025 prevé destinar el 0,04% de la inversión pública a la conservación ambiental, un monto ínfimo en comparación a los 20% asignado para el sector de los hidrocarburos, minería y agropecuaria.

A lo largo de este año se sabrá si será posible superar los retos ambientales de 2025 con ese presupuesto y los proyectos gubernamentales en curso, sobre todo porque es un año electoral y el país atraviesa por una crisis económica.

ODS: Líderes mundiales reconocen que sin inversión no se podrá cumplir con la Agenda 2030

Los líderes mundiales adoptaron este lunes 18 de septiembre una declaración política en la que reconocen que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se alcanzarán sin un impulso masivo a la inversión necesaria para lograr transiciones energéticas, alimentarias y digitales justas y equitativas, y para transformar la educación y la protección social en los países en desarrollo.

El documento se selló durante la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene lugar hoy y mañana en la sede de la ONU en Nueva York en el marco del Segmento de Alto Nivel del Debate de la Asamblea General.

La declaración renueva el compromiso con la acción inmediata y colectiva para construir un mundo sostenible, inclusivo, próspero y resiliente en el que nadie quede atrás para 2030.

El foco del documento es la implementación y, sobre todo, el financiamiento al desarrollo, para el que urge a asignar 500.000 millones de dólares anuales.

Además, manifiesta un sólido respaldo a la reforma de la arquitectura financiera internacional para que refleje las necesidades del mundo actual.

“Apoyamos la reforma de las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo como clave para las inversiones a gran escala relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a fin de abordar mejor los desafíos globales”, apunta la declaración.

Según los declarantes, la arquitectura financiera internacional, incluidos sus modelos de negocio y capacidades de financiamiento, “debe hacerse más adecuada a su propósito, equitativa y receptiva a las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo, para ampliar y fortalecer la voz y la participación de los países en desarrollo en la toma de decisiones económicas internacionales, las normas entorno y la gobernanza económica global”.

El texto se pronuncia también por un mecanismo eficaz de alivio de la deuda y subraya la necesidad de establecer un financiamiento privado a tasas más asequibles para los países en desarrollo.

La declaración busca, asimismo, impulsar la inversión en la transición a las energías renovables, promover el acceso a internet para todos, crear 400 millones de empleos decentes y ampliar la protección social a más de cuatro millones de personas.

En 2015, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron con los ODS, que incluyen poner fin a la pobreza extrema y el hambre, garantizar el acceso a agua potable y saneamiento, así como a energía verde, además de brindar educación universal de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas en plazo de 15 años.

La situación actual permite proyectar que únicamente el 15% llegarían a buen término, en tanto que algunos van revirtiendo los avances que habían conseguido.

En Retamani, los agricultores producen todo el año con el agua del glaciar Mururata

Picota en mano, Alejandra Mamani golpea la tierra y la arrastra atrás, hacia sus pies, una y otra vez. Cuando se detiene, con una mano saca de entre la tierra las cabezas rojas de cebolla.

Es tiempo de cosecha. El tercer sábado de noviembre, ella recogió también habas y arvejas, para vender a los visitantes que llegaron a su comunidad como parte de la actividad agroturística que realiza con la Red Polinizar.

Alejandra Mamani revisa las cebollas que acaba de cosechar y que luego vendrá en la ciudad de La Paz.

A Mamani le toca regar sus sembradíos los miércoles. Lo hace por inundación con el agua que corre por los tubos que se extienden a lo largo de su parcela. Hace cinco años, a través de un proyecto, financiado por una ONG y el municipio, en algunas comunidades de Palca se instaló un sistema de riego.

Retamani fue una de las beneficiadas, ahora las familias agricultoras tienen días determinados para regar sus cultivos. A pesar de esa limitación y lo costoso de ese sistema de riego, David Quispe, esposo de Alejandra, se siente satisfecho con su producción agrícola.

Los pobladores de Retamani tienen garantizada la provisión de agua, pero deben respetar un cronograma para usarla en sus cultivos.

Durante nuestra visita, cosechó papa para usarla en la preparación del almuerzo que sirvieron a sus ocasionales visitantes. Antes de cocinarlas, las lavó con el agua cristalina que llega hasta su vivienda, gracias a su sistema de riego.

Retamani es una de las 69 comunidades que componen los tres distritos rurales del Municipio de Palca, ubicado a dos horas en auto de la plaza Murillo de La Paz. Su principal actividad productiva es la agricultura, le siguen la ganadería y la minería. Esta última es rechazada en algunas comunidades porque contamina sus fuentes de agua.

Retamani tiene 398 hectáreas de superficie. Es tierra fértil. Alejandra Mamani, con una sola toma de aire, nos cuenta que, además del ganado vacuno, producen arveja, haba, maíz, cebolla, papa, cebada. “Todo producimos. Fruta también: manzana, tuna, durazno, pera”, complementa.

– ¿Y de dónde viene el agua con la que riegan sus cultivos?

- Directo baja del Mururata, responde Alejandra.

2060, ¿el punto crítico para el glaciar Mururata?

El Mururata es un glaciar ubicado en la Cordillera de Los Andes, está muy cercano al Illimani. Se está derritiendo más rápido que hace tres décadas, al igual que los otros que están en la misma cordillera. Según científicos bolivianos y extranjeros, es víctima del calentamiento global.

El glaciólogo Edson Ramírez, investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, estima que los glaciares como el Illimani, Wayna Potosí, Tuni-Condoriri, Mururata y Sajama, han perdido un promedio del 40% de su cobertura de nieve en los últimos 30 años debido al incremento de la temperatura.

El cambio climático avanza y el Mururata podría perder su cobertura glaciar en 2061.

El estudio “Deshielo del nevado Mururata y su impacto sobre los recursos hídricos de la cuenca de Palca”, realizado por Ramírez en 2008, establece que tuvo un retroceso generalizado en el último medio siglo del 20,13% de su superficie.

En la conclusión de su estudio, el glaciólogo Ramírez señala que: “el hecho de que la superficie del nevado por encima de los 5.300 metros es todavía significativa, muestra que el nevado Mururata, si bien experimentará en la próxima décadas retroceso de sus frentes glaciares, éno desaparecerá”.

Este año, tras un análisis multitemporal hecho con imágenes del satélite Landsat, Jerzon Quisbert Parra, investigador de la carrera de Topografía y Geodesia de la Universidad Mayor de San Andrés, afirmó que hasta el año 2061 la cobertura glaciar del nevado de Mururata podría perderse totalmente.

El experto analizó el comportamiento glaciar a través de la obtención de imágenes Landsat de los años 1988, 1993, 1998, 2003, 2008, 2014 y 2018. La investigación tuvo como herramientas a la Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG), con las que se obtuvo información cuantitativa y grafica del análisis multitemporal.

El Mururata cuenta con una altitud de 5.750 metros sobre el nivel del mar y la distribución espacial del glaciar es la siguiente: Yanacachi con un 57%, Palca con un 22%, e Irupana con un 21%.

Según el estudio, el área glaciar perteneciente al municipio de Irupana fue el más afectado, con una pérdida del 60,5%, en el municipio de Palca fue el segundo más afectado perdiendo 44,8% de su área glaciar y, por último, el municipio de Yanacachi con 25,6% de pérdida glaciar.

El periodo de mayor pérdida glaciar ocurrió a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI, según Quisbert.

Adaptación, represas y cosecha de agua

El agricultor David Quispe ha percibido que en Retamani, donde tiene sus cultivos, hay más agua que antes. Cree que es porque el Mururata se está derritiendo “más que antes”.

“Hay épocas en que mucha agua suelta, más que todo cuando hace mucho calor”, explica. Sabe que el cambio climático es el problema. A él, como a otras familias de su comunidad, ya les han hecho conocer que el glaciar está desapareciendo.

Los pobladores han buscado las mejores alternativas para aprovechar el agua que llega del Mururata en sus cultivos.

Para Quispe una alternativa es construir pequeñas represas para colectar el agua de la lluvia.

Su vecina Dora Tola Pugro, de la comunidad Choquecota, donde el agua del Mururata llega sin pausa porque está ubicada en las faldas de ese cerro, piensa que “de aquí a 10 años, se va a perder esa agua”.

“Nosotros, en el municipio, pensamos hacer unas represas para captar el agua de la lluvia. Eso es para harta plata, estamos buscando proyectos de la Gobernación (de La Paz)”, dice contundente.

Consultamos al ministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, sobre la estrategia o plan de adaptación al cambio climático del gobierno, respondió que si hay un plan que se está ejecutando.

“Tenemos varios ejes. El cambio climático está generando eventos climáticos en diferentes regiones del país durante el año. En el oriente del país, tenemos época fuerte de sequías e incendios que ya hemos controlado con Defensa Civil”, aseguró.

En tanto en la región andina, “las sequías y la granizada provocan desastres que perjudican la producción agrícola”. “Estamos iniciando una época de intensas lluvias, se vienen las inundaciones, pero vamos anticiparnos de manera responsable”, dijo.

Cinco municipios paceños sin plan frente al cambio climático

Cinco municipios de la metrópoli del departamento paceño son vulnerables, en diferentes niveles, a las sequías, inundaciones por efecto de las lluvias, heladas, entre otros. Achocalla, Mecapaca y Palca aseguran que incluirán su plan contra el cambio climático en sus PTDIs en 2022. Mientras El Alto implementó su plan 2021, La Paz tiene uno hasta el 2026 que apunta más a la mitigación.

Agua, ¿un recurso inagotable?

El segundo conversatorio de Planeta Bolivia reunió a expertos en el tema agua. De las ricas reflexiones surgidas, compartimos aquí siete medidas urgentes que los bolivianos debemos encarar de aquí en más si queremos precautelar uno de los recursos naturales más preciados.

Bolivia incluye deforestación ilegal cero para 2020 en su oferta dentro de la COP21

Diego Pacheco, jefe alterno de la delegación boliviana en la Conferencia sobre Cambio Climático, explica los tres objetivos que como país se prevé alcanzar y que tienen que ver con agua, energía y bosques y agricultura.

Jóvenes a la COP21: “Sin agua, qué futuro nos espera”

El Parlamento de los Jóvenes por el Agua comprometió la movilización de sus integrantes en el mundo, incluyendo a los jóvenes indígenas, para estar preparados ante la crisis del líquido que, como señaló por ejemplo el Banco Mundial, es imprescindible no sólo para el consumo, sino para pensar en energías renovables que requieren de su existencia en abundancia.

La ciudad jardín se queda sin agua

Entre noviembre de 1999 y abril de 2000 la ciudad de Cochabamba vivió una de las luchas sociales más emblemáticas de la historia boliviana reciente: la Guerra del Agua. El conflicto se inició en el gobierno de Hugo Bánzer, como respuesta a su intento de privatizar los servicios de suministro del agua, y concluyó con la expulsión del país del consorcio Aguas del Tunari, liderado por la multinacional Bechtel Groups. Quince años después, el acceso al agua en la ciudad jardín de Bolivia es restringido y el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) no ha podido solucionar las serias limitaciones, especialmente en esta época del año. Estas últimas semanas, por ejemplo, algunas Unidades Educativas de zonas periféricas se quedaron sin la provisión.