COP 30: Cumbre de los Pueblos exige abandonar los combustibles fósiles en la Amazonía y rechaza las falsas soluciones de financiamiento

La Cumbre de los Pueblos, realizada de forma paralela a la cumbre global del clima de la ONU en Brasil, emitió una Declaración con 15 puntos en los que exige mantener el petróleo bajo tierra, promover financiamiento climático público, impulsar la agroecología y rechazar las falsas soluciones, como el mercado de carbono. El documento fue entregado a André Correa do Lago, presidente de la COP 30, durante la clausura del evento, con el objetivo de que estas demandas lleguen directamente a los negociadores.

COP30: Miles de personas participaron en la marcha mundial por el clima para exigir justicia climática a los gobiernos

Movimientos sociales y ambientales movilizaron hoy a miles de personas en una marcha exigiendo justicia climática y el fin del sistema que ha impulsado la destrucción climática desde la Amazonía hasta el resto del mundo. Los manifestantes condenaron la desigualdad económica global y la impunidad corporativa que han retrasado la acción y negado la justicia a las personas en países vulnerables al cambio climático.

En Belém, Brasil, alrededor de 50.000 personas de movimientos globales y brasileños, fueron parte de la marcha organizada por la Cumbre de los Pueblos. Los movimientos, organizaciones y pueblos de la región exigieron una Transición Justa para América Latina y el Caribe sin fósiles, con derechos, con participación real y con protección de los territorios.

“La ONU necesita entender, escuchar y comprender las voces que aquí llegaron”, manifestó la ministra Sônia Guajajara, durante la marcha.

“Desde Belém, alzamos la voz por una región donde la vida, la justicia y la Amazonía estén al centro de las decisiones. Porque no hay tiempo que perder: la Transición Justa debe empezar ahora”, señalaron desde CANLA.

“En este Día Mundial de Acción, salimos a las calles de Belém junto a miles de personas para dejar algo claro: la era de las zonas de sacrificio ha terminado. El mundo que necesitamos pone la justicia en el centro, no el lucro, no la guerra, no la explotación”, dijo Tasneem Essop, directora ejecutiva de Climate Action Network International.

“La marcha global por la justicia climática recordó al mundo que no habrá soluciones sin quienes defienden la tierra todos los días. Los territorios ya hablan”, señalan desde Latindadd.

“En la COP, presionamos a los gobiernos para que adopten un mecanismo global de transición justa, proporcionen financiación climática del Norte al Sur y aceleren una transición equitativa de los combustibles fósiles a las energías renovables”, Lidy Nacpil, coordinadora del Movimiento Popular Asiático sobre Deuda y Desarrollo.

La cumbre global del clima, COP 30, culminó su primera semana de negociaciones. El lunes comienza el segmento de alto nivel con la participación de ministros de Estado.

Las lideresas de la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia participaron de la marcha. Foto: Latindadd.

Las lideresas de la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia participaron de la marcha. Foto: Latindadd.

COP30: Comenzó la Cumbre de los Pueblos que busca estar en el centro del debate climático global

La Cumbre de los Pueblos, un evento paralelo a la COP 30, comenzó este 12 de noviembre, en la ciudad brasileña Belém do Pará con el objetivo de garantizar que las voces de los pueblos de la Amazonía y de otros territorios estén en el centro del debate climático global.

Se espera que la Cumbre de los Pueblos sea un hito de movilización y participación popular en la COP30, ampliando el alcance del debate climático más allá de las negociaciones diplomáticas.

La primera actividad de esta Cumbre fue una “barqueata” en la Bahía de Guajará, que congregó a más 200 embarcaciones con unas 5.000 personas, procedentes de otros municipios, estados y países, para anunciar que los pueblos de las aguas, los bosques y las periferias también forman parte de la respuesta hacia un mundo más sostenible

La Cumbre se realizará del 12 al 16 de noviembre con la participación de al menos 400 organizaciones y unos 15.000 participantes, incluyendo representantes indígenas, quilombolas, ribereños, juventudes, mujeres y colectivos urbanos.

En la agenda figuran talleres, manifestaciones culturales y debates públicos sobre justicia climática, soberanía alimentaria, transición energética, enfrentamiento al extractivismo fósil, gobernanza participativa, racismo ambiental, derecho a la ciudad y mitigación y adaptación de las ciudades con interseccionalidad de género, raza, clase y territorio.

Representantes de varias organización indígenas, de jovénes y de la sociedad civil de Bolivia participan en la Cumbre de los Pueblos, como Tania Ricaldi, del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ ) y Carola Mejía, especialista de Latindadd.

COP30: Sociedad civil latinoamericana demanda financiamiento para la adaptación y una transición energética justa

Organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe reunidas en Belém do Pará, Brasil, demandan que la región avance hacia una justicia climática, priorizando el financiamiento público para la adaptación, la participación comunitaria y la acción efectiva frente a la crisis climática.

El tema prioritario para las organizaciones latinoamericanas es el financiamiento para la adaptación. “Hoy más que nunca tenemos no solo que duplicar, sino triplicar el financiamiento, e incluso multiplicarlo por diez si queremos ser justos. Esta COP debe salir con un paquete de financiamiento accesible, predecible y equitativo, demandó Sandra Guzmán, directora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC).

En la misma línea, Alejandro Alemán, coordinador general de CANLA enfatizó: “No es posible hablar de ambición climática sin financiamiento hacia los países en desarrollo. El artículo 9.1 (del Acuerdo de París) es clave para cumplir los compromisos de apoyo financiero”.

El planeta atraviesa un alarmante deterioro climático. Según la OMS, el año pasado fue el más caluroso jamás registrado, y sus efectos ya se hacen sentir con fuerza: el deshielo se acelera, los fenómenos meteorológicos extremos se multiplican y el mundo enfrenta huracanes, inundaciones, incendios y olas de calor cada vez más intensas.

En ese contexto se llega a la cumbre global del clima, la COP30, que durante dos semanas se desarrolla en la ciudad brasileña Belém do Pará. Es la primera cumbre climática en la Amazonía, una región clave para el equilibrio del planeta. El encuentro marca un hito simbólico: tres décadas después de la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), la conferencia regresa a Brasil, país donde nacieron los tres acuerdos de Río —biodiversidad, desertificación y cambio climático— y se cumplen diez años del Acuerdo de París.

La sociedad civil agrupada en la Climate Action Network Latinoamérica (CANLA) subraya la urgencia de pasar de las promesas a la implementación efectiva de las políticas climáticas, garantizando respuestas justas para las comunidades más afectadas. En conferencia de prensa, realizada el 11 de noviembre, advirtieron sobre el rezago en la presentación e implementación de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), y el desafío que implica ponerlas en marcha.

En diferentes eventos realizados este martes en Belém, la sociedad civil latinoamericana mandó un mensaje claro: sin financiamiento, participación ni justicia climática, no habrá transición justa ni futuro sostenible para la región.

De los compromisos a la acción

En el marco de la Convención de Cambio Climático de la ONU existen avances institucionales como las actualizaciones de las Contribuciones NDC, los Informes Bienales de Transparencia (BTR) y los reportes de adaptación.

Alejandro Alemán advierte que “hoy las emisiones de gases de efecto invernadero están en niveles nunca antes vistos, la quema de combustibles fósiles, particularmente de petróleo, está en niveles récord a nivel global, lo cual pone en cuestión la efectividad de este proceso, y esta COP tiene la oportunidad de cambiar esa dirección”.

Esta edición coincide además con las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reafirman que la acción climática “no es voluntaria, sino una obligación de los Estados para proteger, particularmente, a las poblaciones altamente vulnerables”.

Según el informe de síntesis de las NDC, 112 países actualizaron sus compromisos. No obstante, para Verónica Mendoza, de AIDA, “este aumento no es suficiente. Necesitamos NDC más ambiciosas”. Agrega que estas deben alinearse con la meta de 1.5 °C, incluir medidas efectivas de reducción de emisiones y centrarse en la justicia climática: “Las NDC deben poner a las personas y al medio ambiente en el centro”.

Un mecanismo para la implementación

Las ONG latinoamericanas impulsan la creación de una nueva herramienta dentro del Acuerdo de París: el Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés), para garantizar una transición justa a nivel global.

Según Javier Dávalos, de CANLA, la región necesita un mecanismo específico para implementar las NDC, ya que “la transición justa tiene diferencias entre el norte y el sur. Tenemos la obligación de cumplir lo que estableció el balance global en la COP28: una salida ordenada, justa y equitativa de los combustibles fósiles, y la entrada en sistemas de energía limpia y eficiente”.

Dávalos también alertó sobre los riesgos que la transición energética puede generar en América Latina si no se coordina a nivel global. “La enorme demanda de minerales críticos como cobalto, litio y oro en países como Ecuador, Chile, Perú, México y Bolivia está produciendo nuevos impactos en los ecosistemas y en las comunidades, tal como sucedió antes con el petróleo”, advirtió.

Adaptación y financiamiento: la deuda pendiente

Para Daniel Porcel, del Instituto Talanoa, más allá de las cifras de los costos de los eventos extremos, es fundamental recordar que se trata de “vidas, familias, comunidades enteras, pueblos indígenas, afrodescendientes, niños, abuelos y ecosistemas completos”.

“Salir de esta COP sin aprobar la lista de indicadores con medios de implementación de calidad sería un fracaso colectivo. Es hora de implementar la adaptación”, subrayó.

Han pasado diez años desde el Acuerdo de París y aún no existe un objetivo global de adaptación. Según el PNUMA, la brecha de financiamiento supera los 300.000 millones de dólares anuales. Aunque los países en desarrollo ya cuentan con planes nacionales, carecen de los recursos para implementarlos.

Porcel añadió que “desde nuestra región vemos un creciente apoyo al llamado para triplicar el financiamiento para adaptación hasta 2030. Eso no cerraría la brecha, pero daría señales claras de que el financiamiento seguirá creciendo y no disminuyendo”.

Las organizaciones insisten en que el debate sobre financiamiento climático debe centrarse en el Artículo 9.1 del Acuerdo de París, que establece la obligación de los países desarrollados de aportar recursos públicos para que los países en desarrollo se adapten al cambio climático.

Nicole Makowski, de GFLAC, recordó que las controversias sobre este artículo se relacionan con la falta de un objetivo de financiamiento acordado en la COP29 en Azerbaiyán y con la ausencia de la hoja de ruta “de Bakú a Belém” hacia los 1,3 billones de dólares: “Si no tenemos una definición clara sobre la provisión, todo el trabajo realizado será una pérdida de tiempo”.

Participación y justicia climática

La sociedad civil también cuestiona la falta de transparencia y participación en las negociaciones. Carola Mejía, de Latindadd, lamentó que tras 30 años de negociaciones, las decisiones se sigan tomando a puerta cerrada por los gobiernos, con amplia presencia de la industria de combustibles fósiles y corporaciones que mueven las cosas a su favor.

Critican que pocas voces representen a quienes están en la primera línea de la emergencia climática: pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y comunidades vulnerables. “Si esta COP no garantiza la participación de comunidades, mujeres y otros grupos vulnerables, volverá a ser una cumbre más que decide por ellos sin ellos. Los pueblos amazónicos no son invitados, son protagonistas de la solución”, enfatizó Mejía.

El martes, un grupo de indígenas logró ingresar a la sede de la cumbre en Belém, pero fue repelido por la seguridad del evento, lo que provocó indignación entre observadores de ONG. Estos insistieron en que los pueblos originarios deben participar en las mesas de negociación, ya que “son quienes resisten la crisis climática en sus territorios y poseen las soluciones en sus manos”.

Indígenas y activistas llegaron hasta la sede de la COP30 en Belém para exigir una mayor participación en las negociaciones climáticas y protestar contra proyectos de minería y petroleros en la Amazonía. Foto: Alberto Ñiquen.

Indígenas y activistas llegaron hasta la sede de la COP30 en Belém para exigir una mayor participación en las negociaciones climáticas y protestar contra proyectos de minería y petroleros en la Amazonía. Foto: Alberto Ñiquen.

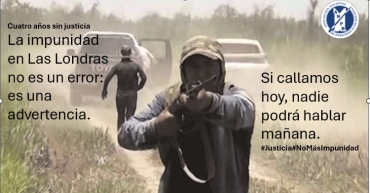

Las Londras: cuatro años impunes los autores del secuestro y tortura a periodistas

A cuatro años del secuestro y tortura de siete periodistas en el predio Las Londras, en la provincia Guarayos (Santa Cruz), las víctimas continúan sin justicia y los agresores permanecen en libertad. Este hecho, ocurrido el 28 de octubre de 2021, se ha convertido en un símbolo de la impunidad estructural que afecta al ejercicio del periodismo en Bolivia.

El Informe Especial Las Londras, elaborado por organizaciones de periodistas y derechos humanos, recuerda que ese día un grupo armado encapuchado emboscó a una caravana integrada por comunicadores, policías y trabajadores agrícolas. Los periodistas fueron retenidos por más de ocho horas, golpeados, torturados y amenazados de muerte, mientras los agresores destruían sus equipos y material de trabajo para impedir la difusión de los hechos.

Cuatro años después, el proceso judicial sigue paralizado. Tres de los imputados se encuentran en rebeldía y los otros dos enfrentan el juicio en libertad. La causa fue suspendida tras un recurso de declinatoria que busca llevar el caso a la jurisdicción indígena originaria campesina, una maniobra que, según las víctimas, constituye una forma de revictimización y un intento de evadir la justicia ordinaria.

El informe advierte que las dilaciones, los cambios arbitrarios de fiscales y la falta de debida diligencia evidencian la falla estructural del sistema judicial boliviano para garantizar justicia y protección a la prensa. Esta impunidad, señala el documento, no solo afecta a las víctimas directas, sino que envía un mensaje de intimidación al conjunto del periodismo nacional y limita el derecho ciudadano a recibir información veraz y plural.

“Cuando los agresores de periodistas no son sancionados, se consolida un efecto de censura y autocensura que debilita la democracia”, sostiene el texto, recordando que la libertad de expresión es un pilar esencial del Estado de derecho.

El informe también insta al Estado boliviano a cumplir con sus obligaciones internacionales y adoptar medidas urgentes, entre ellas: la reanudación inmediata del juicio oral, la creación de un Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas como Defensores de Derechos Humanos, y la implementación de políticas efectivas de reparación y no repetición.

Múltiples vulneraciones

El ataque a los periodistas en Las Londras constituye una violación múltiple a derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que en su artículo 106 garantiza la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información. La violencia ejercida contra los periodistas y la consiguiente impunidad vulneró, además, los derechos a la integridad personal, a la libertad y seguridad, al acceso a la justicia y a la protección judicial efectiva.

De acuerdo con los estándares internacionales, el Estado tiene el deber de prevenir, proteger, investigar y sancionar los actos de violencia contra periodistas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido en reiterada jurisprudencia (casos Velásquez Rodríguez, Palamara Iribarne, Lagos del Campo) que la impunidad perpetúa la vulneración de derechos y genera un efecto inhibitorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión.

Las y los periodistas, por su labor de informar y fiscalizar el poder, deben ser reconocidos como defensores de derechos humanos porque la violencia ejercida contra ellos afecta no solo a las víctimas directas sino a toda la sociedad.

El ataque de Las Londras es, por tanto, un atentado al derecho ciudadano de acceder a información veraz y plural, condición indispensable para la participación democrática.

Impacto en la democracia

La impunidad en el caso Las Londras trasciende a las víctimas y se proyecta como un mensaje de violencia y censura estructural contra la prensa boliviana. Además, la falta de sanción a los responsables vulnera el derecho de la sociedad a recibir información y restringe el debate público, debilitando el pluralismo y la deliberación democrática.

Cuando los agresores de periodistas no son sancionados, se consolida un efecto amedrentador que impulsa la autocensura, especialmente en regiones donde los conflictos territoriales y el poder político o económico generan riesgos adicionales.

Este patrón de impunidad socava la credibilidad del sistema judicial, debilita la confianza ciudadana en las instituciones y pone en riesgo el principio democrático de rendición de cuentas.

El caso también evidencia la ausencia de un mecanismo de protección integral para periodistas como personas defensoras de derechos humanos, una deuda pendiente del Estado boliviano pese a reiteradas recomendaciones de organismos internacionales como la CIDH, la ONU y UNESCO.

Guardianes de áreas protegidas municipales de los Yungas apuestan por la producción diversificada de miel para conservar sus bosques

El secreto dorado de las áreas protegidas municipales de los Yungas es la miel y los apicultores apuestan por la diversificación de esa producción mientras, a la par, resguardan sus bosques y hacen frente a los fenómenos climáticos, como las lluvias, que golpean la producción apícola en los últimos años.

Así lo mostraron en la segunda versión de la Feria de la Miel “El secreto dorado de las áreas protegidas municipales”, realizada el 11 de octubre, en Coroico, donde expusieron una variedad de productos enmarcados en la elaboración sostenible.

Apicultores de Coroico, Yanacachi, Caranavi, Guanay, Teoponte, Palos Blancos y Alto Beni presentaron lo mejor de sus mieles y productos del bosque, fruto del trabajo responsable y de la conservación.

La población que se dio cita en la feria encontró productos naturales directo de la colmena como la miel pura que posee nutrientes y antioxidantes, así como el extracto de propóleo, polen y la jalea real, que son beneficiosas para la salud.

Los productores ofrecieron una gran gama de sus derivados como: pomadas curativas, energizantes, jarabe para la tos, jaboncillos en diferentes colores, aromas y tamaños. Además de champús naturales y revitalizantes en base a miel con romero y sábila, cremas faciales, labiales, acondicionadores, velas y semillas, como el maní del inca con propiedades medicinales; que tuvieron demanda por parte de los visitantes a la feria.

Estos emprendedores también ofrecieron café orgánico en grano y molido, chocolates, mermeladas con frutos propios de esta región y artesanías.

Las apicultoras y apicultores del Centro Apícola Monte Viejo, Apicultura Zarate, Apis del Adonai, Aura, Aventura, Federación Agraria de Comunidades Interculturales de Mujeres de Alto Beni pertenecen a comunidades que se encuentran alrededor de las áreas protegidas: Dowara Kanda (Teoponte), Puerta Amazónica (Guanay), Rincón del Tigre (Caranavi), Río Negro, Chuñuuma (Coroico) y Mururata (Yanacachi).

Estos productores y guardianes de las áreas protegidas municipales recibieron capacitación de la Fundación Natura, con el fin de optimizar sus productos naturales y comercializar los mismos; y de esta forma mejorar la economía de sus hogares y conservar los bosques yungueños.

Matilde Marcani, del Centro Apícola Monte Viejo, se dedica a la crianza de abejas nativas desde hace muchos años con el objetivo de que la gente valore los productos naturales y para contar con ingresos económicos.

Ronald Zárate expositor de "Apicultura Zárate" ofreció miel natural, en distintos envases y tamaños.

Ronald Zárate expositor de "Apicultura Zárate" ofreció miel natural, en distintos envases y tamaños.

“De la miel se pueden hacer muchos productos (… y) las propiedades de la miel son bastantes; queremos que la gente se concientice del alto valor de la miel, por ser natural”, comentó.

Viani Mamani, secretaria ejecutiva de la Federación Agraria de Comunidades Interculturales de Mujeres de Alto Beni, considera que la elaboración de productos naturales permite, a todas las mujeres de su comunidad, generar ingresos económicos.

“Las mujeres hacen un esfuerzo al producir, por primera estoy participando de esta feria, he visto que las mujeres podemos ayudarnos económicamente, podemos generar para sustentarnos, abre una puerta a las mamás solteras, viudas y todas podemos levantarnos”, expresó.

Las lluvias reducen la producción de miel en más del 50%

La producción de miel fue afectada por las lluvias intensas y el chaqueo. “La producción de miel ha bajado bastante, en relación al año pasado, han afectado las lluvias y con el cambio climático, poco o nada se puede hacer…pero nosotros no nos damos por vencidos, nosotros seguimos con la crianza de abejas, cuidándolas, porque nos dan la miel”, lamentó Viani Mamani, quien llama a toda la población a reforestar para contrarrestar los chaqueos.

Ronald Zarate, apicultor que cuenta con 150 panales y produce miel desde hace más de 30 años, dijo que su producción en relación al año pasado bajó en un 75%.

“La producción ha bajado, el año pasado cada caja me daba un balde por año (30 kilos) y este año es distinto, algunas cajas se han empobrecido, la cosecha del cien por ciento, ahora llegó a la cuarta parte”, expresó.

Señaló que el clima es importante para la producción de la miel, porque las abejas recolectan el néctar de las flores para producirla y si las flores se afectan con las lluvias, no habrá producción.

Los apicultores para equilibrar el efecto de las lluvias, alimentan a las abejas con su propia miel. Zarate también sugiere la implementación del cultivo de la planta astrapea, cuya flor crece hacia abajo por lo que la lluvia no afecta al polen.

“El tiempo y la temperatura son claves; el frio, la lluvia afecta a la flora y lava el néctar, el polen; lo que tal vez se puede pedir es la implementación de la planta astrapea: es una flor con la flora hacia abajo y la lluvia tiende menos a afectarla, pero eso tiene su época no florece todo el año”, indicó.

Nancy Carlo, otra apicultura, también dijo que la producción de miel bajó en un 50%, porque las lluvias afectaron la época de cosecha. “En este tiempo nos vemos afectados por el exceso de lluvias, por los Yungas, la época de cosechas es septiembre, octubre, noviembre, esos tres meses son claves para la cosecha de miel, pero lamentablemente hay poca cosecha, a diferencia del año pasado casi el 50% bajó, la verdad contra la naturaleza no se puede hacer mucho”, señaló.

Una diversidad de productos fueron ofrecidos en la feria de Coroico.

Una diversidad de productos fueron ofrecidos en la feria de Coroico.

Soledad Limachi, joven productora considera que es momento de que los seres humanos se concienticen y vean los efectos del cambio climático y que deben empezar a cuidar la naturaleza, los bosques.

“Gracias a las abejas tenemos producción, gracias a las abejas podemos degustar una mandarina, una naranja, lo poco o menos que podemos hacer como productores, como seres humanos, es cuidar el medio ambiente y respetar a la naturaleza”, expresó.

La Fundación Natura Bolivia apoya a los emprendedores dentro de las áreas protegidas, porque la gente que vive en ese territorio, “los guardianes comunitarios”, están dispuestos a trabajar conjuntamente con el cuidado de la biodiversidad de cada uno de estos lugares, manifestó Juan Vargas, coordinador regional del Norte Paceño de esta institución.

“Hemos logrado que las personas empiecen a producir la miel y sus derivados, que es lo más importante; pero, hay otros productos como el café que es un potencial en los Yungas y que tiene mucha acogida”, señaló.

Vargas destacó que la gente aprendió a que se puede vivir de las áreas protegidas, que hay vida dentro de ellas y que solo hay que volver a convivir y utilizar los elementos que hay en estos lugares, como las plantas medicinales, las abejas tradicionales y ahora el café.

Muere Jane Goodall, la conservacionista que cambió nuestra comprensión de los chimpancés y de nosotros mismos

Jane Goodall, la renombrada primatóloga y conservacionista británica cuyo trabajo con chimpancés en Tanzania transformó nuestra comprensión de los animales y de nosotros mismos, murió este miércoles a los 91 años.

Goodall "falleció por causas naturales" mientras se encontraba en California en el marco de una gira de conferencias por Estados Unidos, informó su instituto en un comunicado publicado en redes sociales.

"Los descubrimientos como etóloga de la doctora Goodall revolucionaron la ciencia y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural", informó el Instituto Jane Goodall.

Goodall desafió las normas científicas tradicionales al sumergirse en el mundo de los chimpancés que observó y tomar medidas como darles nombres en lugar de identificarlos por números.

Cuando llegó al Parque Nacional Gombe Stream, en Tanzania, tenía apenas 26 años y ninguna formación científica. No obstante, logró ganarse la confianza de los primates, lo que dio lugar a importantes descubrimientos.

Entre sus hallazgos más famosos se encuentra que los chimpancés usan herramientas, cazan para obtener carne y participan en comportamientos sociales complejos que antes se consideraban exclusivos de los seres humanos.

Más de seis décadas después, su trabajo de campo y sus esfuerzos de conservación todavía son celebrados en todo el mundo.

Tras conocerse la noticia, António Guterres, secretario general de la ONU, escribió en la plataforma X que Goodall "deja un legado extraordinario para la humanidad y nuestro planeta".

Apasionada por la naturaleza desde pequeña

Hace tan solo unos días, Goodall daba una conferencia en Nueva York sobre liderazgo y medio ambiente. Foto: Bloomberg via Getty Images

Nacida el 3 de abril de 1934 en Londres, Inglaterra, la fascinación de Goodall por los animales comenzó a una edad muy temprana.

"Aparentemente, desde que tenía 1 año y medio o 2 solía estudiar insectos, cualquier cosa, y esto gradualmente evolucionó, se desarrolló y creció. Luego leí libros como Dr. Dolittle y Tarzán. Entonces África tenía que ser mi objetivo", le dijo a Terry Wogan de la BBC en su programa de entrevistas en 1986.

Cuando tenía 4 años, desesperada por saber cómo salen los huevos de las gallinas, se escondió dentro de un gallinero para esperar a verlo. Cuando finalmente regresó, su madre había llamado a la policía ya que llevaba horas desaparecida.

"Tan pronto como pude escribir, escribí sobre los animales. Leí sobre ellos. De alguna manera, nació conmigo", le dijo a Tim Sebastian del programa HARD Talk de la BBC.

A los 10 años solía repetir que quería irse a África a vivir con animales salvajes. Era plena Segunda Guerra Mundial y "en ese entonces, las chicas no hacían algo así", le contó a BBC Mundo en 2021.

Muchas personas se burlaban de su sueño, pero no su madre, Margaret.

"Me dijo: 'Si realmente quieres hacer esto, tendrás que trabajar muy duro. Aprovecha cada oportunidad. Y si no te rindes, tal vez encuentres la manera'".

Y eso fue exactamente lo que su hija hizo.

Goodall investigó a los chimpancés en su hábitat natural. Foto: Getty Images

"Cuando ya trabajaba y había ahorrado dinero, una amiga de la escuela me invitó a visitarla en Kenia. Allí conocí al famoso antropólogo Louis Leakey, quien me ofreció la oportunidad de estudiar a los chimpancés, algo que nadie había hecho", contó.

Según Goodall fue difícil obtener el permiso de lo que entonces era el gobierno colonial británico.

"Ellos argumentaron: 'No vamos a asumir la responsabilidad. Esta es una idea estúpida, una joven que se va a internar en la selva'. Pero al final, como Leaky insistió, dijeron: 'Está bien, pero tiene que tener a alguien con ella'".

Ese "alguien" fue su madre.

Los chimpancés (y el pequeño Flint)

Pero lejos de ser una desventaja, ella y distintos expertos creen que la falta de una educación científica formal le permitió observar con una mente abierta y desafiar los conceptos de la época.

Fue la primera en observar a los chimpancés fabricando y usando herramientas, lo que derribó la creencia de larga data de que la fabricación de herramientas era un rasgo exclusivamente humano.

En concreto, los vio tomar ramas, sacarle las hojas y meterlas adentro de agujeros para "pescar" termitas.

Según contó la primatóloga en el documental Jane's Journey (2010), cuando Leaky escuchó esta revelación, dijo: "Ahora debemos redefinir herramienta, redefinir ser humano o aceptar que los chimpancés son humanos".

También descubrió que son omnívoros, que se abrazan, besan y hacen cosquillas, pero también aprendió la lección de que pueden ser agresivos entre sí.

No obstante, los méritos de Goodall no estuvieron solo en lo científico: ella también acercó la naturaleza al público en general.

Quizás el máximo ejemplo sea una imagen de ella tomada por su difunto esposo, el fotógrafo holandés Hugo van Lawick, en Tanzania junto a un chimpancé bebé conocido como el pequeño Flint.

Jane Goodall dedicó su vida al estudio de los chimpancés. Foto: Getty Images

En la foto se muestra a Goodall agachada y extendiendo su brazo derecho hacia Flint, el primer chimpancé que nació en Gombe después de la llegada de Goodall, mientras él extiende su brazo izquierdo hacia ella.

"Cuando la vi, aunque no me di cuenta de que se volvería icónica, me hizo pensar en la pintura de Miguel Ángel de Dios acercándose al hombre", dijo a BBC Future en 2023.

La foto, agregó, "trajo una forma completamente nueva de comprender a los animales y mostró que los humanos somos parte y no estamos separados del resto del reino animal".

En esa entrevista, Goodall dijo que ver la imagen le traía nostalgia: "Me recuerda una época mágica en la que conocía a cada chimpancé en particular, como si fueran miembros de mi familia".

"Observé el desarrollo de Flint, desde que era un bebé hasta convertirse en un mocoso mimado, siempre apoyado por su hermana mayor o protegido por uno de sus hermanos mayores si era otro mono accidentalmente (¡o a veces deliberadamente!) lo lastimaba", continuó.

De científica a activista global

El peluche Mr. H la acompañó a más de 60 países.Foto: Getty Images

A mediados de la década de 1980, Jane Goodall había pasado más de 20 años inmersa en la investigación de los chimpancés, había obtenido un doctorado, había criado a su hijo y había fundado el Instituto Jane Goodall.

Fue entonces cuando comenzó su transición de científica a activista.

Escribió libros que se convertirían en éxito de ventas y participó en numerosas charlas alrededor del mundo hablando de sostenibilidad ambiental y bienestar animal.

Su fama llegó a ser tal que una entrega de premios en Estados Unidos en 2009 la presentaron diciendo: "Si la conservación tuviera estrellas como el rock, esta mujer sería Mick Jagger, Bob Dylan, John Lennon y Elvis, todos juntos en una sola persona".

En sus viajes siempre la acompañó un pequeño compañero: Mr. H, un mono de peluche que le regaló Gary Haun, un veterano marine estadounidense ciego.

Símbolo de resiliencia y esperanza, Mr. H la acompañó a más de 60 países.

En la entrevista con BBC Mundo, Goodall recordó el día que, después de una conferencia en Burundi, un niño le preguntó: "Si recojo un pedazo de basura todos los días, ¿eso marcará una diferencia?".

Ella respondió: "Sí y podrías persuadir a 10 de tus amigos para que recojan la basura todos los días, y luego cada uno de ellos puede persuadir a 10 de sus amigos".

Y acotó: "Los ojos del niño se hicieron más grandes y más grandes. Él crecerá con esperanza, eso es seguro".

Claudia Terán: “El Estado debería crear un mecanismo que garantice la protección de los defensores de derechos”

Claudia Terán, es coordinadora del Programa Defensoras Defensores de Derechos de Unitas. La entrevistamos al término del Foro sobre Institucionalidad organizado por la Plataforma por la Transparencia y la Honestidad donde participaron cinco candidatos a legisladores dando a conocer sus propuestas sobre el sistema judicial, autonomías y derechos humanos.

Resalta que las violaciones a los derechos fundamentales aumentaron en 2024 con relación a la gestión anterior, según el monitoreo que realiza el Observatorio de Defensoras Defensores de Derechos que monitorea las libertades fundamentales y derechos. Registraron 915 derechos vulnerados: 595 referidos a la institucionalidad democrática, 150 a la libertad de prensa, 95 sobre libertad de reunión y protesta, 93 a los derechos de los defensores, 34 a la libertad de expresión y 18 a la libertad de asociación.

Lamenta que los candidatos – Juan del Granado (Alianza Unidad), William Bascopé (APB-Súmate), Milan Berna (MAS), Andrés Huanca (Alianza Popular) y Ana Crispín (PDC) – que participaron en el foro “no tengan nada que ofrecer” sobre derechos humanos y menos sobre las libertades fundamentales: La libertad de expresión, la libertad de prensa, libertad de asociación, el acceso a la información y el derecho a defender derechos.

LP: ¿Cuáles son los problemas más álgidos que enfrentan los defensores de derechos?

CT: Cada vez tenemos más registros de ataques, agresiones y hostigamiento a defensores, no solo a personas, también a comunidades y organizaciones defensoras. La criminalización es una forma muy efectiva en contra de quien ejerce defensa de derechos. Hay casos desde el ámbito penal, pero también procesos administrativos que van deteriorando a los defensores, sobre todo a las mujeres defensoras.

LP: ¿Cuáles son las cifras de esos ataques?

DC: En el informe de 2024, se establece que ha habido un incremento de 82% de ataques y agresiones contra defensores respecto del año anterior, que eran como 50 casos. El énfasis ha sido en la criminalización, pero además hay una ausencia casi absoluta del Estado en temas de protección de derechos.

LP: Frente a esta situación, ¿qué demanda la sociedad civil?

CT: El Estado y sus instituciones están llamadas a hacer cumplir estas libertades fundamentales que son derechos reconocidos por estándares internacionales. Entonces, los defensores y defensoras piden poder desarrollar su labor con libertad. Hay varias recomendaciones hechas por organismos internacionales para que Bolivia establezca mecanismos de protección efectivos para defensores y periodistas, porque hacen una labor de promoción de derechos, (los periodistas) son también defensores. En Bolivia no existe ningún mecanismo de lucha contra la impunidad o que garantice algún tipo de protección. Es una medida inmediata que el Estado debería realizar.

LP: ¿Cómo debería ser ese mecanismo?

CT: Se plantea una instancia del Estado con participación de la sociedad civil que –de manera integral y preventiva– pueda generar mecanismos de protección para periodistas y personas defensoras en riesgo.

LP: ¿No son suficientes las normas nacionales e internacionales que existen al respecto?

CT: En nuestro país hay muchas normas y Bolivia ha sido de los primeros estados en ratificar y promoverlas como el Acuerdo Escazú, que es muy interesante en contenido, pero que no se están cumpliendo.

LP: ¿Y qué asegura que un mecanismo garantizará las libertades fundamentales?

CT: Desde la sociedad civil tenemos una propuesta. Planteamos una política pública integral, necesaria y urgente. (…) Eso tiene que ver con el sistema educativo, el Órgano Judicial, la Fiscalía, porque cuando un defensor o defensora denuncia una agresión o un delito en su contra se lo tramita como un delito más, cuando hay estándares que plantean que –si un defensor o una defensora es víctima de un delito– hay que establecer ciertos mecanismos específicos de investigación. No sabemos si el Estado todavía está listo, pero hay que comenzar. Y desde la sociedad civil estamos haciendo propuestas.

LP: ¿Qué respuesta obtuvieron sobre el tema de los candidatos que participaron en el foro?

CT: Las preguntas que hemos planteado son resultado de un proceso, las hemos enfocado en la problemática con datos y hemos revisado también los planes de gobierno. Y es coincidente, no hay propuestas (de los candidatos). Hay mención en algún caso a la libertad de expresión, pero no hay propuestas sobre las libertades fundamentales. Las dan por hecho, por sobreentendidas.

Aquí, en el foro, como sociedad civil no encuentro que hayan respondido a nuestras preocupaciones, ni siquiera las de derechos humanos, pero menos –específicamente– a las libertades fundamentales y mucho menos a las que tienen que ver con el derecho a defender derechos.

Este tipo de acercamientos con los candidatos ayuda a ver qué es lo que tienen (que ofrecer) y no tienen nada. Y es absolutamente fundamental hablar de libertades fundamentales. (Este) es un proceso de elección nacional y no encontramos que haya propuestas concretas al respecto.

Igual en el tema de la justicia –que está muy vinculado a la impunidad– cuando hablamos de libertades fundamentales pareciera que todo se solucionaría si se cambia el modo de elección de las autoridades (judiciales). Y el sistema de justicia tiene una crisis profunda que tiene que ver con lo presupuestal, con la capacitación, con los mecanismos y los procedimientos. Es mucho más profundo.

LP: En tema de derechos humanos, ¿qué debería hacer de manera inmediata el próximo gobierno?

CT: Puede ser un paso interesante, intermedio, la construcción participativa de un plan nacional de derechos humanos que no lo hay hace varios años, más de cinco probablemente. (El plan) debería contener la agenda del país en temas de derechos humanos, así como se habla del derecho a la educación o el derecho a la identidad estarán las libertades fundamentales o todos los temas urgentes en materia de derechos humanos, con acciones de política pública. Eso tomará tiempo, pero con eso se podría empezar. Y en cuestión de libertades fundamentales: con una ley de acceso a la información. Y un mecanismo de protección para defensores de derechos.

LP: Usted ha resaltado la protección a las mujeres que están en los territorios, ¿por qué?

CT: Es que no hay ningún mecanismo, norma o acción para proteger a mujeres defensoras que están peleando día a día contra todo el sistema. Yo siempre relevo el rol de las mujeres cuando hablamos de defensa de derechos y de libertades fundamentales.

Defender derechos siendo mujeres –si ya defender derechos es difícil o ser periodista en estas complicaciones– hacerlo desde un rol de mujer es mucho más complejo. Entonces, creo que eso siempre hay que hablarlo con sus particularidades, relevando la labor que hacen las mujeres en este sector.

Claudia Terán, coordinadora del Programa Defensoras Defensores de Derechos de Unitas. Foto: Miriam Jemio

El TCP dicta histórico fallo que dispone paridad de género obligatoria en binomios presidenciales para 2030

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo que establece la obligatoriedad de la paridad de género en las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia a partir de las elecciones nacionales de 2030.

Esta determinación del TCP fue dada conocer por el magistrado Iván Espada, durante un acto realizado este lunes en la Universidad Pública de El Alto, quien afirmó que con este fallo habrá “paridad completa y plena”, reivindicando el derecho de las mujeres a la paridad de género en todos los cargos que permiten ejercer poder político.

Espada explicó que la disposición se aplica a partir de las siguientes elecciones generales que se realizarán en 2030 y no en la presente para no entorpecer el proceso actual, en el que participan ocho candidatos presidenciales y una solo mujer que postula como candidata a la vicepresidencia.

Marcos Uzquiano: “La principal demanda (…) es que los guardaparques eventuales pasen al TGN, para terminar con esta inseguridad e inestabilidad laboral”

Marcos Uzquiano lleva 22 años como guardaparque y, desde hace un año y medio, lidera la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC), que aglutina alrededor de 300 guardaparques y jefes de protección que trabajan en las en 23 de las 24 áreas protegidas nacionales.

Es uno de los defensores de las áreas naturales y, principalmente, la Amazonía más conocido y reconocido en el país porque —desde su puesto de trabajo— ha desafiado el poder poniendo en evidencia la deforestación, el tráfico de partes de jaguares, los avasallamientos y la minería ilegal dentro las áreas protegidas. Esto le ha costado un constante acoso laboral, amenazas y hasta procesos administrativos y demandas penales.

En esta entrevista, el actual jefe de protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, reclama porque el 60% de las mujeres y varones que custodian las áreas protegidas de Bolivia trabajan con contratos eventuales. Esto les priva de sus derechos laborales. Demanda también un seguro de salud que cubra todos los problemas de salud que derivan del tipo de trabajo que realizan en campo, a donde el servicio de salud no cuenta con especialidades. Y espera que el acoso laboral, al que han estado sometidos por la pérdida de institucionalidad y politización en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), quede en el pasado.

LP: En el tiempo que llevas al mando de la ABOLAC, ¿qué demandas o problemas has tenido que atender con mayor frecuencia?

MU: Una de las principales demandas que tenemos es que más del 60% de los guardaparques están bajo contratos eventuales. No tienen derecho a vacaciones, no pueden calificar sus años de antigüedad, ni ningún tipo de beneficio que percibe al depender del Tesoro General de la Nación (TGN). El Sernap no tiene los recursos suficientes para cubrir el salario de los guardaparques a nivel nacional. La principal demanda que tenemos en la agenda con las autoridades es que los guardaparques eventuales pasen al TGN, para terminar con esta inseguridad e inestabilidad laboral permanente.

LP: Por el trabajo que realizan se ven expuestos a múltiples incidentes y accidentes, ¿cómo atienden los temas de salud?

MU: Estamos en la Caja Nacional de Salud (CNS), pero es un seguro muy ineficiente. Estamos exigiendo al Estado un seguro de vida o un seguro contra accidentes. Actualmente, contamos con un seguro contra accidentes gestionado por la ABOLAC, a través de una donación.

LP: ¿Cuáles son las razones de esa demanda?

MU: En las ciudades la atención en la caja de salud es deficiente. En las poblaciones rurales, donde hay la CNS, es mucho peor. No hay especialidades (…). El guardaparque tiene que ir a una ciudad capital para que lo atiendan, al igual que su familia. Es como no tener seguro de salud, porque las áreas protegidas están en zonas rurales o fronterizas. Entonces, muchas veces tienen que acudir a clínicas privadas o simplemente curarse como puedan.

LA: Entonces, ¿el seguro de salud actual no cubre todas sus necesidades de atención médica?

MU: No hay un seguro efectivo que pueda cubrir todos los riesgos. Las compañías aseguradoras no tienen la mayoría de las coberturas con las que debería contar un guardaparque. No quieren asegurar por el alto riesgo que este trabajo significa. Es decir, ¿cómo asegurar por una mordedura de serpiente? ¿O cómo asegurar a un guardaparque que puede infectarse con fiebre amarilla o leishmaniasis o el chagas?

El seguro tampoco quiere cubrir los múltiples accidentes. Gran parte de nuestras actividades las hacemos en motocicleta, en canoa o en caballo. Incluso en avionetas que no son de líneas comerciales. Es una situación muy compleja, (…) el Estado debería proveer el seguro que realmente necesitan los guardaparques.

LP: ¿Y los riesgos, por ejemplo, con los incendios forestales?

MU: En la mayor cantidad de los incendios es el guardaparque el que acude en primera instancia antes que las Fuerzas Armadas, incluso antes que cualquier grupo de bomberos voluntarios es el guardaparque que toma conocimiento y despliega las primeras acciones de contención, de control y liquidación de estos incendios. Pero, muchas veces, está desprovisto de medios de transporte para llegar oportunamente al lugar, de equipo de protección personal, porque no es solo que acuda y apague de manera efectiva los incendios, sino también que lo haga de manera segura.

No solo se expone al riesgo de morir quemado, sino también al inhalar altas concentraciones de humo y ceniza a la larga repercute en la salud, en los pulmones, comprometiendo la vida de los guardaparques en el mediano y largo plazo.

Otros riesgos en los patrullajes que realizamos o enfrentarse muchas veces, a grupos de hostiles y de mineros ilegales, que amenazan la integridad física, o de avasalladores violentos que ingresan a las áreas protegidas, de gente que tiene intereses contrapuestos a los objetivos de creación de los parques nacionales.

Creo que el ser humano, tristemente, viene a ser la mayor amenaza, el mayor riesgo, que corre un guardaparque sin dejar de lado los riesgos naturales que hay dentro de las áreas protegidas.

(…) son múltiples los riesgos al estar custodiando áreas silvestres, por eso la función del guardaparque está catalogada como una de las más riesgosas y de mayor vulnerabilidad, incluso mayor a la que corren los militares y los policías, que tienen todo el apoyo institucional (…) de lo cual no goza el guardaparque. Ha surgido la idea de plantear una jubilación similar a la que tienen los militares del 100% o por lo menos un 90% u 80%.

LP: ¿Y cuál considera que es la mayor amenaza para ustedes dentro las áreas protegidas?

MU: Dependiendo del área protegida, las amenazas cambian. Si hablamos de minería ilegal están en Apolobamba, Madidi, Cotapata, Manuripi y San Matías, incluso son áreas protegidas de alto riesgo por la presencia de grupos irregulares, de cooperativas, de inversionistas nacionales y extranjeros que son ilegales. Ellos actúan con impunidad, protección y complicidad de algunas autoridades. En el TIPNIS y en San Matías la mayor amenaza es el narcotráfico.

LP: Frente a todas estas amenazas y recordando el proceso que les instauró un minero, a usted y uno de sus colegas, en el cual no tuvieron el apoyo del Sernap, ¿todavía están desprotegidos?

MU: Eso no cambia. (…) eso nos ha dejado en una situación de mucha preocupación y un nivel altísimo de indefensión, porque con ese precedente cualquier minero, avasallador, talador o cazador va a agarrar y acusar a un guardaparque de cualquier cosa —que no sea un delito de orden público— y lo va a procesar por un delito de orden privado, aunque el guardaparque esté ejerciendo su función en el campamento de su área protegida, no vamos a tener el apoyo ni el acompañamiento institucional del Sernap.

Entonces, la indefensión continúa y en muchos casos, debo decir con mucha tristeza que —en el caso mío y de otros guardaparques— la amenaza, la persecución y esta indefensión era premeditadamente generada desde el mismo Sernap, porque había intereses de organizaciones sociales, dirigentes que buscaban repartirse los cargos de los guardaparques en las diferentes regiones del país.

LP: ¿Esta situación ha cambiado con las nuevas autoridades del Sernap?

MU: La situación ha cambiado porque se han visto expuestas ante la opinión pública todas las irregularidades que cometían las anteriores autoridades. Con el nuevo director se está tratando de coordinar de mejor forma y frenar el acoso laboral. Más bien se ha avanzado en una agenda, (…) todavía hay muchos compromisos y obligaciones laborales que quedan pendientes como el pago de los refrigerios que nos deben desde mayo (…) y de otras gestiones, subsidios de lactancia desde 2022 que no han pagado a los guardaparques eventuales.

Hay temas pendientes. El guardaparque se ve limitadísimo de poder ejercer y cumplir su función de manera adecuada. (…) de qué sirve que estemos haciendo presencia en nuestros campamentos y, por ejemplo, no tenemos un bote (para patrullar) o si tenemos un bote, no tenemos gasolina.

LP: En los últimos años, la población está más atenta a lo que pasa en las áreas protegidas y el trabajo que ustedes realizan, ¿sienten que hay un reconocimiento a su labor?

MU: He sido testigo de este gran movimiento ambiental que ha ido creciendo en la sociedad civil organizada. Hay un nivel de empatía, de respeto, de gratitud de la población con relación a la labor que cumplen los guardaparques. El gran vacío que nosotros todavía vemos es en el rol del Estado.

Ya hemos hablado con muchas autoridades, ellos nos manifiestan su voluntad, su compromiso, su buena intención, pero acá no bastan solamente buenas intenciones, sino también claridad en las políticas públicas, en la toma de decisiones y es donde nosotros queremos hacer mayor incidencia. Agradezco ese gran apoyo de la sociedad civil. Todavía falta dar más pasos desde la misma defensa ambiental en la colectividad boliviana, por ejemplo, más acción en la defensa de sus recursos naturales, de su biodiversidad.

Por redes sociales están muy activa la defensa, pero todavía a nivel de campo, queremos articular y empoderar más a la población local. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Obviamente a través de la sensibilización ambiental y la educación logramos mostrar a la gente la importancia de nuestras áreas protegidas y los beneficios que generan para la colectividad, como la provisión del aire limpio, agua para el consumo humano (…) a las grandes de ciudades. Entender la enorme función que cumplen los bosques, los ríos, la biodiversidad, la flora y la fauna, son los elementos claves que todavía el pueblo boliviano y las mismas autoridades no entienden o no han terminado de entender.

LP: A mencionado que los guardaparques tienen varias necesidades, tomando en cuenta el contexto electoral, ¿cuál es la primera demanda que debe atender el nuevo gobierno?

MU: Yo creo a nivel de áreas protegidas, la principal es generar y garantizar recursos financieros. El Sernap está como en terapia intensiva, sobreviviendo con lo poco que generan las áreas protegidas por ingresos propios o con lo que pueda dar la cooperación internacional, que cada vez es más limitado o de muy difícil acceso.

Creo que el gobierno que ingrese, la primera demanda que debe atender es el traspaso de los guardaparques eventuales al TGN. Esa sería la prioridad número uno, con lo cual Bolivia estaría demostrando (…) al mundo que las áreas protegidas y los guardaparques tienen un valor importante para la conservación de estos espacios y para el desarrollo sustentable del país.

Lo segundo sería recuperar la institucionalidad del Sernap. No queremos politización (…) queremos el fortalecimiento del Sernap.

Más...

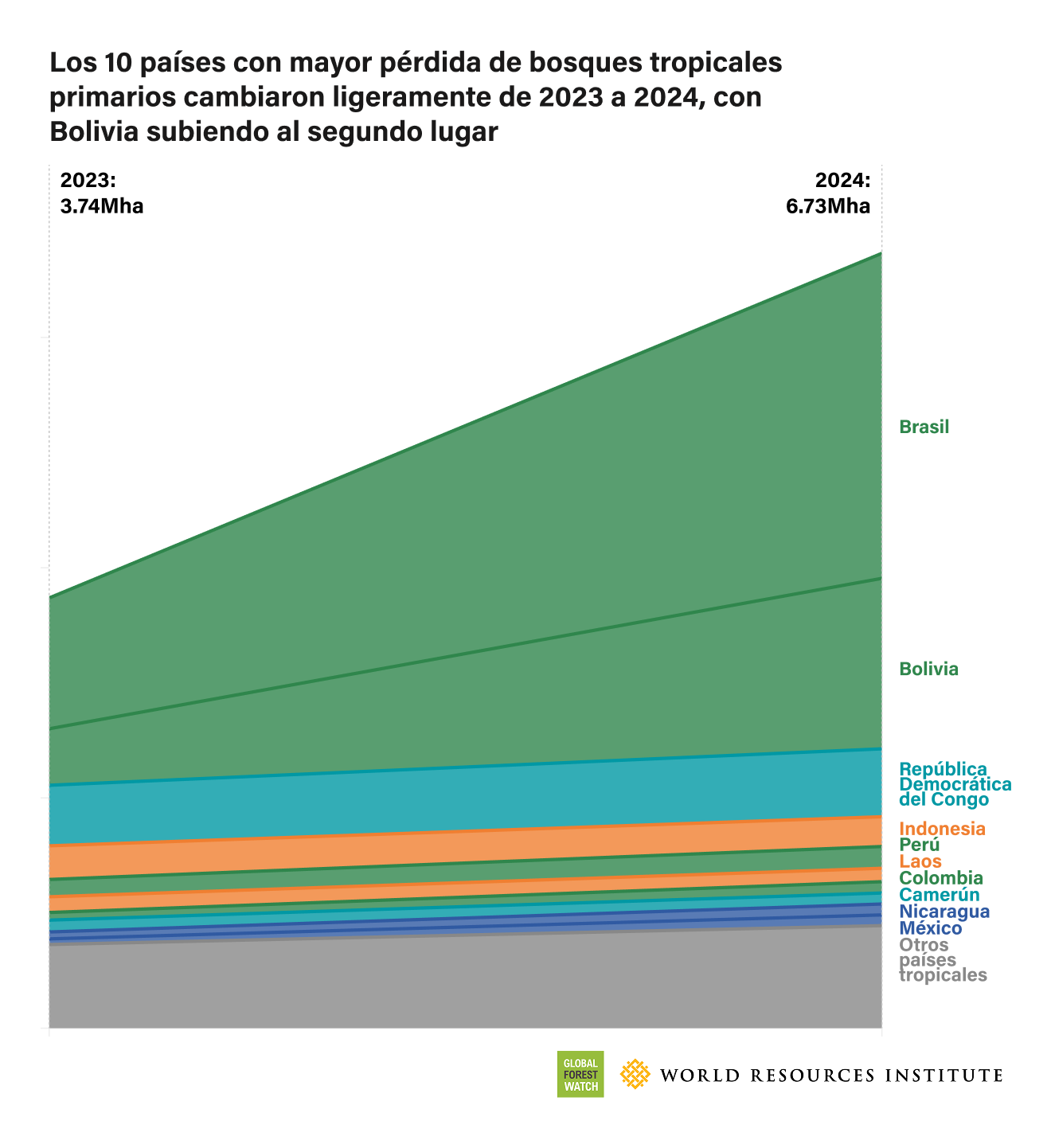

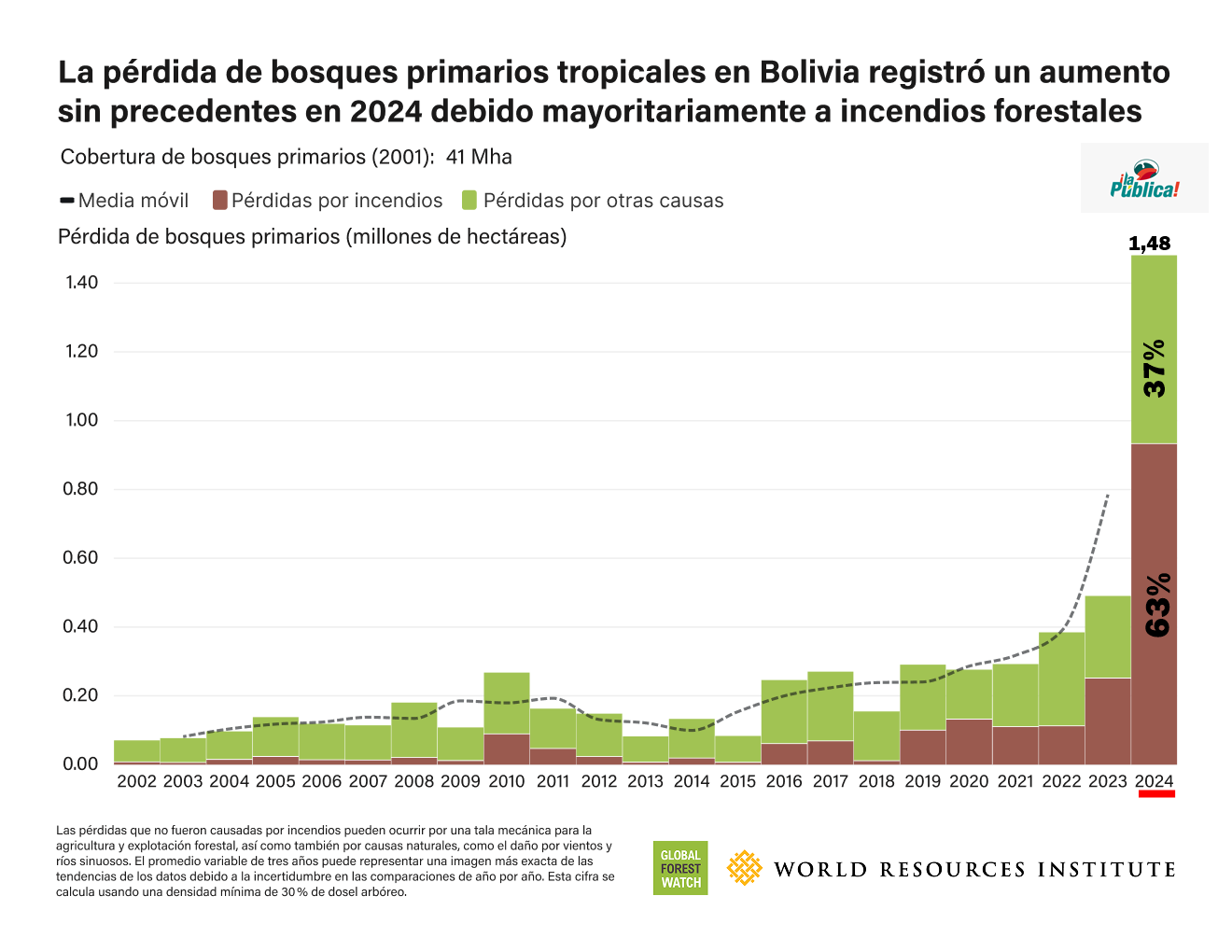

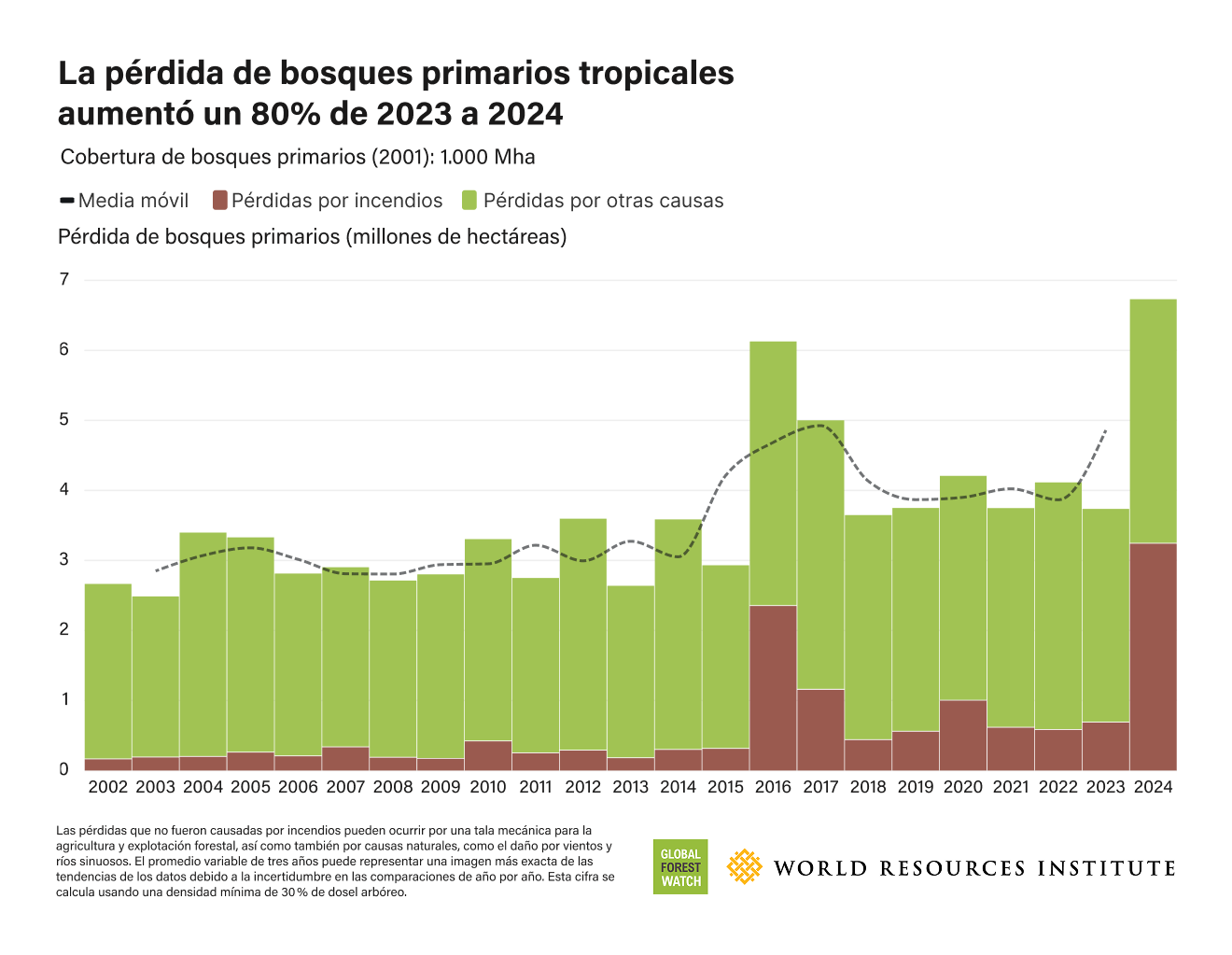

Bolivia triplica la pérdida de bosques primarios en 2024 y escala al segundo lugar global como país con mayor deforestación

La pérdida de bosque primario de Bolivia se disparó en 2024 alcanzando a 1,48 millones de hectáreas, tres veces más que en 2023 cuando llegó a medio millón de hectáreas. Así, Bolivia se ubica como el segundo país con mayor deforestación en el mundo, después de Brasil y por encima del Congo.

Así lo hizo conocer hoy Global Forest Watch (GFW) en su informe anual de 2024, en cual resalta que “los incendios impulsaron una pérdida récord de bosques tropicales”. Bolivia contribuyó con el 20% de la merma global, 7% más que en 2023 (13%).

“Por primera vez desde que llevamos registros, Bolivia se clasificó en segundo lugar, solo detrás de Brasil, en la pérdida de bosques tropicales primarios, superando a la República Democrática del Congo a pesar de tener solo el 40% de su área forestal”, destaca el informe de GFW.

El país también registró un aumento del 130% en pérdidas no causadas por incendios.

Los datos de Global Forest Watch se centran principalmente en la pérdida en los trópicos, porque en esa zona se produce el 94% de la deforestación. La selva tropical es importante para la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y la regulación del clima local y regional.

Los incendios devastan los bosques

Los incendios duraron alrededor de cuatro meses el pasado año. La magnitud del problema llevó al Gobierno a declarar emergencia nacional el 7 de septiembre y desastre ambiental el 30 del mismo mes. Se decretó una pausa ambiental ecológica (Decreto Supremo N° 5225).

Un informe independiente elaborado por la Fundación Tierra estableció que hasta septiembre de 2024 se habían quemado más de 10 millones de hectáreas, el 58% eran zonas boscosas, principalmente de los departamentos de Santa Cruz y Beni; mientras, el 42% afectó a pastizales, llanuras y sabanas.

La cifra se consideró un récord histórico en la magnitud de los incendios, con más de 7 millones de hectáreas quemadas solo en el departamento de Santa Cruz. “Es algo que no tiene antecedentes ni equivalencia a nivel internacional”, dijo a La Pública Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra.

El informe de GFW, conocido hoy, señala que Bolivia experimentó un desmesurado aumento en la pérdida de bosques primarios, del total de 1,48 millones de hectáreas deforestadas, el 63% se debieron a incendios y el 37% a otros factores no causados por las quemas.

En 2023, la pérdida total fue de cerca de medio millón de hectáreas, el 49% se debió a los incendios.

“Los incendios, que arrasaron Bolivia en 2024, dejaron cicatrices profundas, no solo en la tierra sino en las personas que dependen de ella. El daño podría tardar siglos en revertirse. En todo el trópico, necesitamos sistemas de respuesta ante incendios más sólidos y un alejamiento de las políticas que fomentan la deforestación peligrosa, o este patrón de destrucción solo empeorará”, dijo Stasiek Czaplicki Cabezas, investigador boliviano responsable de los datos sobre Bolivia que registra GFW.

Los incendios despejan tierras para el agronegocio y la ganadería

Para la GFW, la mayoría de los incendios en los bosques tropicales de Bolivia se inician con el despeje de tierras para la agricultura a escala industrial, especialmente para la ganadería (responsable del 57% de la deforestación) y monocultivos como soja, caña de azúcar, maíz y sorgo.

El chaqueo es una herramienta tradicional de habilitación de la tierra para los cultivos, sin embargo, las condiciones cada vez más calientes y secas han convertido muchas de estas quemas en incendios fuera de control, lo que resulta en temporadas de incendios más largas y destructivas.

El país experimentó, en 2024, una de las peores sequías de los últimos 25 años, según datos del Gobierno. “Sin sistemas de advertencia temprana o recursos adecuados para combatir incendios, las comunidades rurales experimentaron lo peor de las llamas, mientras que los residentes urbanos sufrieron por causa del humo de los incendios forestales”, señala la GFW.

“La causa principal de los incendios es el avance de la frontera agropecuaria. (…) Por la crisis, el Gobierno no ha controlado y, al contrario, ha buscado acuerdos con el sector agroindustrial para aligerar la crisis económica”, dijo a La Pública Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), en una entrevista realizada sobre los problemas ambientales de Bolivia.

Comunidades indígenas, las más afectadas y con más acciones

Los incendios también vulneraron los derechos humanos, según Oscar Campanini, La pérdida de cultivos afectó la alimentación de los comunidades indígenas y locales, mientras que el humo deterioró la calidad del aire llegando incluso a ciudades alejadas de las zonas donde se situó el fuego.

Las comunidades indígenas de la Chiquitanía fueron las más afectadas con los incendios. En Monte Verde, municipio de Concepción, muchas familias perdieron sus chacos y viviendas, e incluso algunas tuvieron que ser evacuadas.

Ailín Vaca Diez, lideresa indígena chiquitana, aseguró que en la TCO Lomerío, ubicado en Santa Cruz, las acciones de prevención del fuego fueron efectivas debido al trabajo comunitario que realizaron el pasado año. Aunque pese a sus esfuerzos, los incendios provocados por las comunidades interculturales, las colonias menonitas y los grandes empresarios afectaron su territorio, pero lograron que no expandieran.

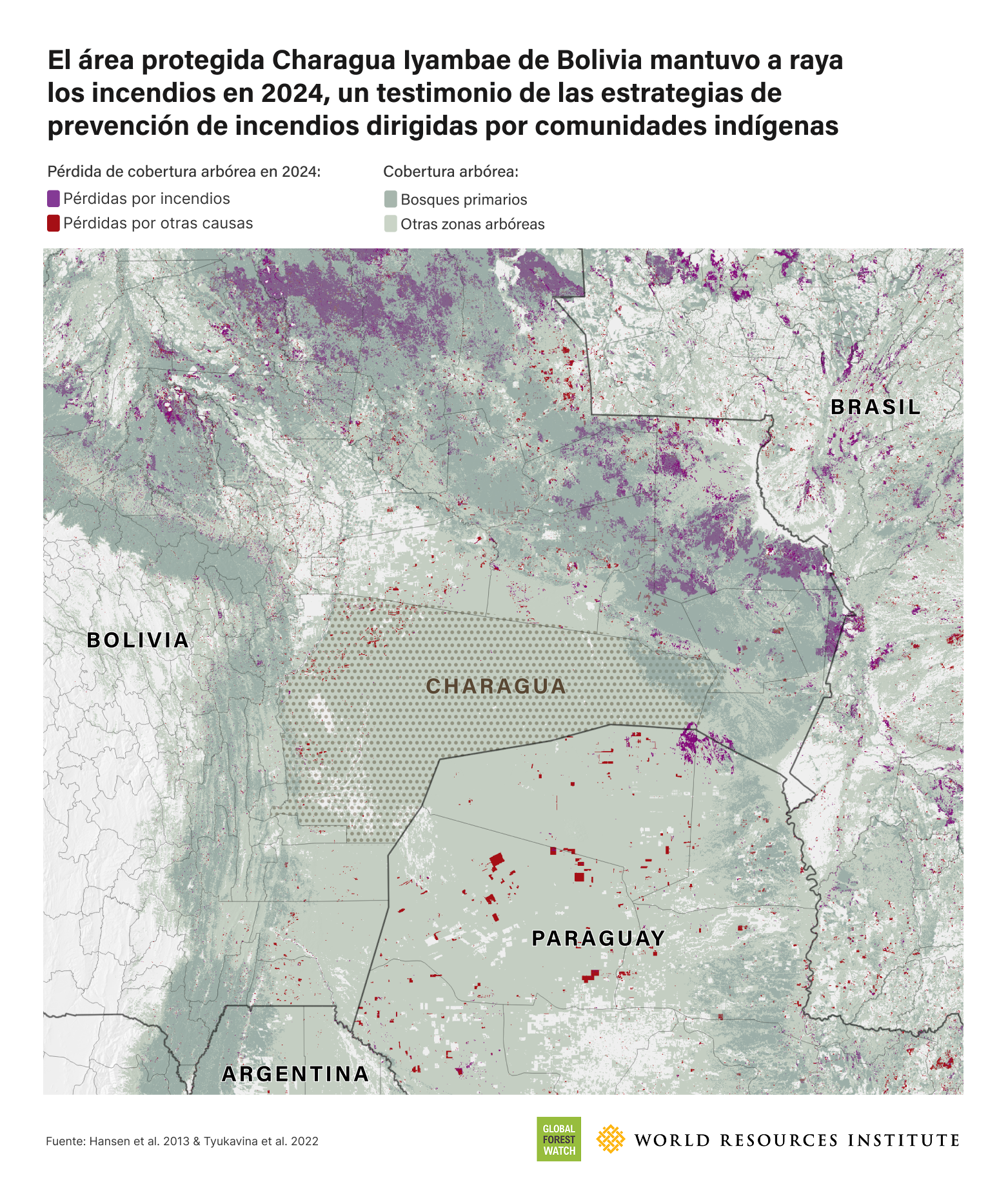

La GFW también destaca el logro del territorio indígena Charagua Iyambae, donde invirtieron en sistemas de alerta temprana y aplicaron de políticas de uso de la tierra que ayudaron a prevenir la propagación de incendios forestales por segundo año consecutivo.

La pérdida global de bosques primarios aumentó un 80 %

Los datos de la GFW alertan sobre el problema. Los incendios quemaron cinco veces más bosques tropicales primarios en el 2024 que en el 2023. Si bien los incendios ocurren naturalmente en algunos ecosistemas, en los bosques tropicales son casi totalmente causados por humanos, y a menudo se inician a fin de despejar tierras para la agricultura y se propagan fuera de control en los bosques cercanos.

2024 fue el año más caluroso registrado, con condiciones cálidas y secas causadas en gran medida por el cambio climático y El Niño que condujo a incendios más grandes y más generalizados. América Latina fue particularmente azotada, revirtiendo la reducción de la pérdida de bosques primarios observada en Brasil y Colombia en 2023.

Si bien los bosques pueden recuperarse después de los incendios, los efectos combinados del cambio climático y la conversión de bosques a otros usos de la tierra, como la agricultura, pueden dificultar esta recuperación y aumentar el riesgo de futuros incendios.

La pérdida de bosques primarios no relacionada con incendios también aumentó un 14% entre 2023 y 2024, principalmente impulsada por la conversión de bosques para la agricultura.

En los últimos 24 años, la tala de bosques para actividades agrícolas permanentes ha sido la mayor causa de la pérdida de bosques tropicales primarios, pero en 2024 los incendios forestales se convirtieron en el factor más predominante, responsable de casi la mitad de la pérdida.

Estudio revela que uno de cada cuatro estudiantes de la UMSA sufrió acoso sexual

El estudio “Acoso sexual en la UMSA: resultados de investigación y propuesta de acción institucional”, presentado hoy, revela que el 25% de los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) fue víctima de acoso y hostigamiento sexual, las mujeres son las principales afectadas (75%) y los mayores agresores son los compañeros de clases.

Identificó barreras para la denuncia, tales como el miedo a represalias, la desconfianza en las instancias institucionales, la normalización cultural de la violencia y los procesos administrativos largos y revictimizantes.

La investigación, desarrollada por la UMSA y Coordinadora de la Mujer con un enfoque de Investigación Acción Participativa Feminista, plantea la necesidad de contar con una estrategia integral que atienda esta problemática, que incluye la creación de una unidad especializada en la atención y prevención de violencias universitarias y la implementación de un protocolo integral de prevención, atención y sanción.

Tanto el hostigamiento como el acoso sexual son conductas violentas de carácter sexual no deseadas ni consentidas por la víctima, que impactan de manera desproporcionada en las mujeres. El hostigamiento sexual suele darse en relaciones jerárquicas de poder asimétrico (docentes-estudiantes), el acoso sexual se da entre pares (estudiantes).

Principales hallazgos

El estudio combinó encuestas digitales a 1.697 estudiantes, entrevistas a víctimas y grupos focales en las 13 facultades de la UMSA. De ese total, 423 reportaron haber sido víctimas de hostigamiento y/o acoso sexual en el ámbito universitario, esto representa el 25% de la población estudiada; de ellos, 75,4% son mujeres, 23,4% son hombres y 1,18% son personas no binarias.

Las formas más frecuentes de hostigamiento y/o acoso sexual incluyen comentarios de índole sexual (24%), insinuaciones ambiguas o indirectas (12%), extorsiones u ofrecimientos indebidos (3%); conductas digitales: llamadas o correos (2%), amenazas (2) y proposiciones sexuales explícitas (1%).

Con relación a los/as agresores/as, de acuerdo con el estudio, en el 42,32% de los casos son los compañeros/as de clase y en el 36%, personas con autoridad académica (docentes, ayudantes académicos, superiores jerárquicos y tutores de tesis). En tanto, el 20% de las/os encuestadas/os prefirió no identificar al agresor, lo cual revela barreras emocionales, miedo o desconfianza en los mecanismos de denuncia.

Se evidenció que el hostigamiento y/o acoso sexual ha generado en las víctimas: bajo rendimiento académico, abandono de materias o carreras, afectaciones emocionales severas (como ansiedad y depresión) y aislamiento social.

Tribunal Agroambiental: Pausa ecológica y resguardo a defensores ambientales entre las 12 medidas cautelares dictadas para proteger el jaguar

Tras más de cinco horas de la audiencia de acción ambiental directa, el Tribunal Agroambiental emitió una resolución de 12 medidas cautelares para proteger el jaguar (Panthera onca) y su hábitat entre las que figuran la pausa ecológica y la protección reforzada a siete defensores ambientales.

La resolución de los magistrados, que será notificada hasta el 30 abril, ordena pausa ecológica por quemas y chaqueos en todo el territorio nacional, crear un fondo a favor de la protección del jaguar, la protección a los defensores ambientales, pausa ecológica áreas protegidas prohibiendo cualquier actividad extractiva, la recategorización en el “libro rojo de vertebrados” del jaguar, control en aeropuertos para evitar el tráfico de partes y derivados de fauna silvestre en particular al jaguar.

Estas y otras acciones deben ser realizadas por diferentes entidades públicas como el Ministerio de Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo y la Autoridad de Bosques y Tierras.

La audiencia, que se desarrolló este 23 de abril en Sucre, fue instalada para atender la demanda de la diputada María René Álvarez, quien solicitó medidas cautelares de prevención y restauración del hábitat de jaguares, frenando la caza de este animal en el Área Natural de Manejo Integral (AMNI) San Matías.

En más de cuatro horas, la demandante, los codemandantes, las autoridades y los “amicus curiae” (amigos de la corte) hicieron el uso de la palabra para sustentar sus posiciones. La parte demandante manifestó que no existe ninguna medida efectiva que proteja al jaguar y debido al peligro en que se encuentra esta especie se requiere inmediata protección.

A su turno, los representantes del Viceministerio de Medio Ambiente aseguraron que la Panthera onca ya pasó de vulnerable a especie en peligro debido a los factores identificados que amenazan a la especie, es así como ya figura en el “Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia” que será publicado próximamente. Además, dijeron que están evaluando el Plan de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca) 2020-2025.

Mientras, el represente de la Vicepresidencia reiteró la posición contenida en el memorial que solicita la improcedencia de las medidas cautelares y pidió que se revisen las competencias ya que la decisión del Tribunal Agroambiental podría tener consecuencias jurídicas.

Finalmente, realizaron sus intervenciones los amicus curiae ofreciendo información sobre la problemática de la especie. Una de ellas fue la bióloga Ángela Núñez quien detalló que se han decomisado 760 colmillos de jaguar, lo que implica que se asesinaron más de 200 jaguares para extraerles los colmillos y llevarlos al continente asiático.

Contrariamente, a lo que aseguró el representante de la Aduana, quien manifestó que, entre el 2010 y 2025, “no existe salida de jaguar y sus derivados”.

Tras un receso que duró cerca de una hora, la sala plena del Tribunal Agroambiental, compuesta por Roxana Chávez, Rocío Vásquez, Richard Méndez y Víctor Hugo Claure, dictó las medidas cautelares que a continuación resumimos.

Las 12 medidas de la resolución

1. En el marco del Acuerdo de Escazú, se ordena a diversas instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Policía que, en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la notificación, disponer medidas para prevenir ataques, amenazas, intimidaciones contra defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y sus familias.

Siete personas recibirán protección reforzada, porque la defensa del tráfico de animales silvestres está vinculado a un contexto de organizaciones criminales transnacionales: María René Álvarez Camacho, diputada; Marcos Uzquiano, guardaparque; Juan Carlos Camacho Terceros, abogado de la demanda; Daniela Justiniano Núñez, activista ambiental cofundadora de Alas Chiquitanas; Rodrigo Herrera Sánchez, abogado y director de la Asociación Justicia Ambiental; Lisa Mirella Corti, periodista ambiental y representante del colectivo “El llanto del jaguar”; y Antonio Alberto Cajías Cueto, director de la Voz de la Naturaleza.

También pueden sumarse otros defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales que soliciten igual protección.

2. La Defensoría del Pueblo, en un plazo de 30 días hábiles a partir de la notificación, debe elaborar un plan de acción nacional de reconocimiento y protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y sus familias, con enfoque de género, intergeneracional, intercultural, interseccional y territorial.

3. Se ordena al Ministerio de Medio Ambiente, junto con gobiernos autónomos y entidades como el SERNAP, ABT y GAIOCS, elaborar e implementar planes de manejo participativo para mitigar los conflictos humanos – vida silvestre, en el plazo de seis meses, poniendo énfasis en el jaguar y con participación indígena.

4. Se exhorta al Tribunal Supremo de Justicia que todo proceso de extradición relativo a delitos contra la biodiversidad, con nexos a la delincuencia organizada transnacional, se tramiten con celeridad y prioridad.

5. El Ministerio de Medio Ambiente, en el plazo de seis meses, debe actualizar la categorización del jaguar en el “Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia” para que pase de “especie vulnerable” a “especie en peligro o en peligro crítico”.

6. Se exhorta a la Asamblea Legislativa crear, mediante ley, un fondo de conservación del jaguar con fondos de fuentes nacionales y de la cooperación.

7. Se ordena al Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con otras entidades, implementar de forma inmediata y coordinada una política de tolerancia cero de tráfico de la vida silvestre en todos los aeropuertos. Y que incorpore como requisito que el personal de control en aeropuertos sea capacitado en el reconocimiento de las partes del jaguar y otras especies protegidas.

8. Dispone que el Ministerio de Medio ambiente, en coordinación con gobiernos locales, en un plazo de seis meses, elabore el plan nacional para conservación del jaguar para 10 años (2025-2035) conforme a los corredores ecológicos identificados por la WCS y la WWF.

9. Disponer la pausa ecológica por quemas y chaqueos en todo el territorio nacional: a) se ratifica la suspensión inmediata de todas las autorizaciones de quemas emitidas por la ABT, b) se ratifica la prohibición de emisión de nuevas autorizaciones de quemas por parte de la ABT y c) la medida es de aplicación directa e inmediata. Esta medida estará vigente hasta una evaluación técnica de las autoridades con supervisión del Tribunal Agroambiental.

10. Disponer la pausa ecológica para las actividades antrópicas y extractivistas en las áreas protegidas, con incidencia en el corredor biológico de conservación del jaguar.

11. Dispone que el Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con otras instituciones y en un plazo de 120 días, elabore una guía de actuación interinstitucional para el acceso y análisis de evidencia biológica decomisada, presentando informes de avance bimensuales al Tribunal Agroambiental.

12. Dispone que el Ministerio de Educación inicie un proceso de actualización y refuerzo de los contenidos educativos en todos los subsistemas pertinentes en estas áreas: 1) conservación de la biodiversidad 2) cambio climático 3) Contaminación. Este plan debe estar listo en 90 días.

Fotos: Tribunal Agroambiental

Retos ambientales 2025: Incendios, minería, eventos climáticos, deforestación y agresión a defensores en Bolivia

Millones de hectáreas de bosques fueron arrasadas por los incendios y la deforestación, los ríos sufrieron contaminación por mercurio debido a la minería ilegal, miles de familias enfrentaron los impactos del clima extremo y más de mil defensores ambientales vieron vulnerados sus derechos. Estos fueron los principales problemas ambientales que afectaron a Bolivia en 2024 y también son los retos que tiene el país para 2025, un año en el que la atención está enfocada en la crisis económica y las elecciones generales.

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, los incendios fueron la mayor preocupación ambiental del año pasado, con más de 12 millones de hectáreas quemadas, cerca del 60% correspondían a bosques. La minería ilegal del oro se ubicó como el segundo problema.

Para evitar que esta “catástrofe” se repita, señalan que es fundamental abordar el problema de manera integral. Los incendios están estrechamente ligados a los desmontes ilegales que expanden la frontera agropecuaria, mientras que la deforestación agrava los fenómenos climáticos como la sequía, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la provisión de agua.

Esta cadena de problemas ha impactado a los indígenas de tierras bajas. “En todos los territorios nos afecta la deforestación a gran escala de las comunidades interculturales y la agropecuaria, el extractivismo tanto en la Amazonía como en el Chaco y el Oriente (…). Por ejemplo, hay hermanas que tenían emprendimientos en Monte Verde y en la Amazonía, en Riberalta, que se han quemado. En la Chiquitanía no hemos tenido una buena producción por la sequía”, lamenta Ailín Vaca Diez, lideresa indígena chiquitana.

Hay coincidencia en que las autoridades competentes tienen poca capacidad para efectuar su trabajo y hacer cumplir las normas ambientales que rigen en el país para los diferentes sectores que provocaron daños ambientales en 2024.

La sociedad civil identifica al menos seis acciones para la agenda ambiental de 2025 en la que debe trabajar el Gobierno y la Asamblea Legislativa.

Desastre nacional por los incendios

- Incendio en una de las comunidades de San Ignacio de Velasco, en septiembre de 2024. Foto: GADSC

Los incendios duraron alrededor de cuatro meses, en la Chiquitanía cubrieron el cielo de humo y afectando la visibilidad y la salud de las personas. Según la Fundación Tierra, hasta septiembre de 2024 se quemaron más de 10 millones de hectáreas, el 59% eran zonas boscosas.

El 2024 marcó un récord histórico en la magnitud de los incendios, con más de 7 millones de hectáreas quemadas solo en el departamento de Santa Cruz. “Es algo que no tiene antecedentes ni equivalencia a nivel internacional”, remarca Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra.

La magnitud del problema llevó al Gobierno a declarar emergencia nacional el 7 de septiembre y desastre ambiental el 30 del mismo mes. Incluso decretó una pausa ambiental ecológica (Decreto Supremo N° 5225). Ninguna de estas medidas logró frenar los incendios.

La senadora Cecilia Requena, presidenta de la Comisión de Tierra y Territorio, califica de “brutal” la quema de los bosques. “Es otro hito histórico nefasto y ecocida en nuestro país, (…) que destruye ecosistemas llenos de biodiversidad que son parte importante del ciclo de agua y de otros equilibrios ecológicos indispensables para la economía”, explica.

Los incendios también vulneraron los derechos humanos, agrega Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib). La pérdida de cultivos afectó la alimentación de los comunidades indígenas y locales, mientras que el humo deterioró la calidad del aire llegando incluso a ciudades alejadas de las zonas donde se situó el fuego.

“La causa principal de los incendios es el avance de la frontera agropecuaria. (…) Por la crisis, el Gobierno no ha controlado y, al contrario, ha buscado acuerdos con el sector agroindustrial para aligerar la crisis económica”, argumenta Campanini.

Las comunidades indígenas de la Chiquitanía fueron las más afectadas. En Monte Verde, municipio de Concepción, muchas familias perdieron sus chacos y viviendas, e incluso algunas tuvieron que ser evacuadas.

Vaca Diez lamenta que, mientras los pueblos indígenas luchan por sobrevivir en la pobreza, los grandes empresarios sigan con sus actividades extractivas sin enfrentar sanciones severas. “Las multas son insuficientes para los grandes empresarios, por eso siguen desmontando y quemando”, reclama.

Según la lideresa, las políticas gubernamentales benefician a los grandes empresarios, mientras que la mayoría de las comunidades indígenas enfrentan dificultades como la falta de ingresos económicos, de agua potable, electricidad, transporte y servicios de salud. “Nosotros cuidamos el oxígeno, la vida, pero no se nos valora”, dice.

En la TCO Lomerío, ubicado en Santa Cruz, las acciones de prevención del fuego fueron efectivas debido al trabajo comunitario que realizaron el pasado año, dice la lideresa, pero pese a sus esfuerzos, los incendios provocados por las comunidades interculturales, las colonias menonitas y los grandes empresarios afectaron su territorio.

Minería ilegal del oro, un problema creciente

Se consolidó como el segundo problema ambiental de 2024 debido a su impacto en la cuenca amazónica de Bolivia, especialmente en “áreas prioritarias para la conservación”, destaca Juan Orgaz, coordinador de Incidencia del Movimiento Pro Pacha.

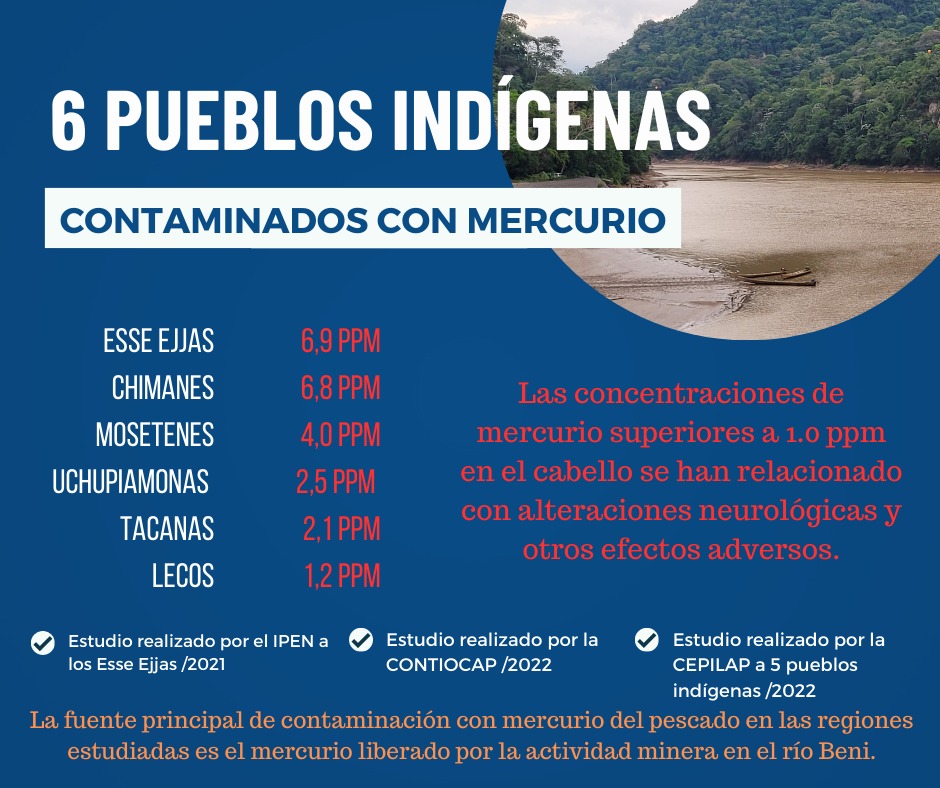

La senadora Requena advierte que la minería ilegal, mal llamada “cooperativista”, ha causado daños irreparables al alterar los ecosistemas y la calidad del agua. Esta actividad contamina los ríos con mercurio, afectando a comunidades indígenas cuya base alimentaria son los peces.

Estudios privados realizados en el último quinquenio revelan que los indígenas de seis naciones de La Paz y Beni presentan concentraciones de mercurio dañinas para su salud.

En 2024, la ilegalidad de la minería se profundizó, agudizando la vulneración a los derechos humanos. “La minería del oro (ejerce) presión sobre las comunidades (…) y está asociado a la trata y tráfico, la violencia y, muy probablemente, con el narcotráfico”, puntualiza el Director del Cedib.

Eventos climáticos extremos

Cultivos de cebada afectados por la sequía en el altiplano. Foto: CIPCA

Sequía. Las sequías e inundaciones golpearon varias regiones del país en 2024, con especial intensidad en la Amazonía. También se registraron eventos climáticos extremos, como granizadas en el sur del país, señala el coordinador de Pro Pacha.

Según el Viceministerio de Defensa Civil, la sequía afectó a más de 490 mil familias. Beni, Pando y Santa Cruz declararon desastre departamental, al igual que 155 municipios.

El estiaje impactó incluso en zonas tradicionalmente húmedas, como Santa Cruz. “La falta de agua ha afectado a los bosques amazónicos, conocidos por su característico ciclo de lluvias, y ha generado la pérdida de lagos importantes como el Poopó y la laguna Cáceres”, explica Requena.

El déficit hídrico preocupa a Cristian Flores, técnico de Incidencia Política de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), por su impacto en la producción de alimentos.

Varias comunidades indígenas y campesinas perdieron sus cultivos por las sequías. “La sequía nos ha pegado bien duro”, afirma Vaca Diez.

Recuerda que, hasta hace una década, entre diciembre y enero, el agua “ya corría” por las quebradas de su territorio. Ahora enfrentan una escasez aguda. Su TCO busca alternativas como la cosecha de agua para garantizar el consumo y la producción agrícola y ganadera, pero requieren apoyo del Gobierno.

Lluvias. También provocaron la pérdida de cultivos debido a las inundaciones. La temporada de lluvias, iniciada en diciembre de 2024, dejó hasta enero 76.200 familias afectadas o damnificadas en ocho departamentos y provocó la muerte de 19 personas, según el Viceministro de Defensa Civil. Hasta ese momento, 14 municipios habían declarado desastre debido a riadas e inundaciones.

Pérdida de glaciares. Los glaciares tropicales y subtropicales están disminuyendo debido al aumento de la temperatura global y la contaminación local provocada por la ceniza de los incendios y el carbono negro de los vehículos. Esto afecta los nevados como el Huayna Potosí y el Illimani, entre otros de la región, reduciendo la disponibilidad de agua dulce en la temporada seca y poniendo en riesgo el abastecimiento, advierte Requena.

En los últimos 20 años, los glaciares han perdido cerca del 50% de su superficie. Un estudio de 2023, realizado por el glaciólogo Edson Ramírez, investigador de la UMSA, determinó que en los nevados de la Cordillera Real “por mes se está perdiendo algo más de un metro de espesor de hielo”. En los últimos 20 años los glaciares han perdido cerca del 50% de su superficie.

El glaciar Illimani ha perdido cerca del 50% de su superficie. Los habitantes de Palca dicen que su manto blanco llegaba hasta el pie del nevado. Foto: Miriam Jemio